Разрозненное понимание платформы 1С приводит к ошибкам в проектировании, неэффективной автоматизации и трудностям при сопровождении. Чтобы избежать этих последствий, необходимо изучать 1С не только как совокупность конфигураций, но как архитектурную и методологическую систему с конкретными принципами работы.

Первый шаг – изучение платформенных механизмов: событийная модель, транзакции, блокировки, обработка исключений. Игнорирование этих аспектов приводит к нестабильной работе прикладных решений. Подробное изучение документации платформы, запуск тестовых проектов в режиме отладки и анализ логов позволяют понять, как работает ядро 1С.

Второй уровень – структура типовых конфигураций. Важно понимать, как устроены подсистемы «Бухгалтерия», «УТ», «ЗУП» на уровне метаданных: регистры, документы, планы видов характеристик. Это помогает определить границы доработок и минимизировать конфликты при обновлениях. Рекомендуется использовать конфигуратор совместно с GIT, чтобы отслеживать изменения на уровне объектов.

Нельзя ограничиваться интерфейсами. Важно изучать, как устроена интеграция – через HTTP-сервисы, обмен XML и JSON, COM-соединения, механизм обмена через регламентные задания. Особенно актуально это для компаний, где 1С взаимодействует с внешними системами: CRM, BI, маркетплейсами.

Чтобы получить полную картину, необходимо работать с реальными кейсами: запуск тестового стенда, моделирование типовых сценариев, регистрация транзакций с последующим анализом журнала регистрации. Это позволяет выявить слабые места в архитектуре и улучшить производительность без радикальных переписей конфигурации.

Целостное представление о 1С – это не итог изучения справочников, а результат системного анализа, практики и постоянного наблюдения за поведением системы под нагрузкой. Только так можно принимать обоснованные архитектурные решения и выстраивать долгосрочную стратегию автоматизации.

Как разобраться в структуре конфигураций и их назначении

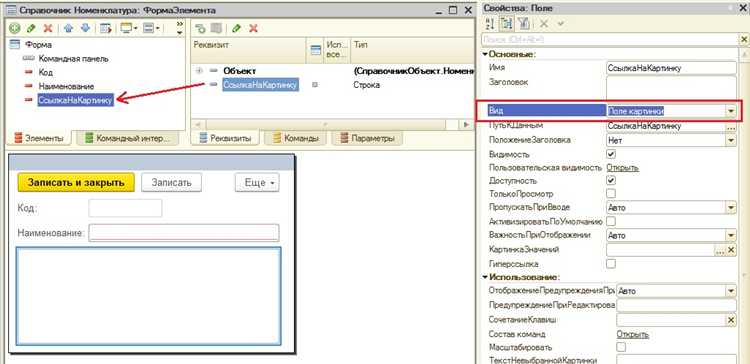

Справочники хранят классификаторы и постоянные данные: номенклатура, контрагенты, склады. Их структура задаёт правила хранения и поиска информации. Обратите внимание на иерархию, типы ссылок и настройки уникальности.

Документы фиксируют хозяйственные операции. У каждого документа есть табличная часть, проводки и бизнес-логика. Изучите регистрируемые движения, доступные типы документов и связи между ними.

Регистры накопления отражают количественные и суммовые остатки. Их два типа: остатки и обороты. Анализ структуры регистров позволяет понять принципы формирования складов, взаиморасчётов и бухгалтерского учёта.

Регистры сведений используются для хранения параметров, не имеющих количественного выражения: настройки, статусы, коэффициенты. Они часто связаны с отбором и условиями бизнес-логики.

Планы видов характеристик применяются при необходимости задать свойства объектов: размеры, цвета, комплектации. Изучите их использование в справочниках и документах через типы реквизитов.

Для понимания назначения конфигурации важно пройтись по дереву объектов, открыть свойства ключевых элементов и изучить зависимости. Используйте команду «Поиск ссылок» для выявления связей между объектами. Обратите внимание на подсистемы: они отражают логическую группировку объектов по функциональным областям.

Отдельное внимание стоит уделить роли и правам доступа. Они определяют, какие части конфигурации доступны конкретным пользователям и какие действия разрешены. Это помогает понять, как конфигурация используется на практике.

Анализ конфигурации эффективен при наличии примера данных. Откройте пользовательский режим, выполните типовые операции, а затем вернитесь в конфигуратор и отследите, какие объекты были задействованы. Это закрепит теоретическое понимание практикой.

Что нужно знать о связях между подсистемами в 1С

Связи между подсистемами в 1С определяются не только логикой конфигурации, но и реальными бизнес-процессами, которые они отражают. Важно понимать, какие объекты используются совместно и как изменяются данные при их взаимодействии.

Первое – это общие справочники. Например, справочник «Контрагенты» используется одновременно в подсистемах «Продажи», «Закупки», «Деньги». Изменение структуры или реквизитов этого справочника влияет на все связанные участки. Поэтому перед доработками следует проанализировать, где именно справочник используется.

Второе – документы, формирующие движение по регистрам. Документ «Реализация товаров и услуг» затрагивает как подсистему «Продажи», так и «Складской учет», а при включенной функциональности – и «Бухгалтерский учет». Внесение изменений в поведение документа потребует анализа всех цепочек движений по регистрациям: накопления, бухгалтерии, расчета себестоимости.

Третье – регламентные задания и обработки. Некоторые операции, например, расчет себестоимости или обновление курсов валют, запускаются автоматически и затрагивают несколько подсистем. При их изменении важно учитывать момент запуска и приоритет выполнения.

Четвертое – доступность функционала через роли. Подсистемы могут иметь пересечения по интерфейсу, но не по правам. Если пользователь видит форму из другой подсистемы, это не значит, что он имеет доступ к её функциям. Роли нужно анализировать не только с точки зрения безопасности, но и на предмет корректности маршрутов документов и данных.

Пятое – события и подписки на них. Взаимодействие может быть реализовано не напрямую, а через механизм подписок на события объектов. Это особенно важно в расширениях, когда изменение одной подсистемы вызывает действия в другой без явной связи в конфигураторе.

Для анализа связей удобно использовать инструменты «Поиск ссылок», «Анализ зависимостей», «Диаграммы связей объектов» в конфигураторе. Также полезно документировать пересечения подсистем вручную – особенно в случае кастомизации типовых решений.

Как отследить бизнес-логику в типовой конфигурации

Для анализа бизнес-логики в типовой конфигурации 1С следует использовать встроенные инструменты платформы и правильно выстроить последовательность действий.

- Включите режим отладки в конфигураторе. Установите точку останова в интересующем обработчике события или модуле.

- Откройте Журнал регистрации. Включите запись событий: «Чтение данных», «Изменение данных», «Вызов метода», «Ошибки». Это даст представление, какие объекты вызываются при выполнении операции.

- Используйте поиск по ссылке. Например, найдя документ, проследите, где он используется: движения, регистры, вызовы в модулях.

- Проанализируйте движения по регистраторам. Откройте соответствующие регистры накопления и сведений, проверьте состав движений, отборы, значения измерений и ресурсов.

- Откройте модуль объекта и изучите обработчики событий: «ПередЗаписью», «ПриПроведении», «ОбработкаПроведения». Обратите внимание на вызовы внешних процедур и функций.

- Используйте встроенный полнотекстовый поиск по конфигурации. Ищите ключевые процедуры, такие как «Рассчитать…», «ПровестиДокумент…», «Заполнить…», «Обновить…».

- Включите режим логирования вызовов в «Расширенной отладке» (в отладчике установить галочку «Все вызовы»). Это позволит увидеть стек выполнения и все задействованные процедуры.

- Для типовых конфигураций используйте хелпер «Где используется объект». Он доступен через правый клик в дереве конфигурации и показывает, в каких модулях и объектах ссылаются на элемент.

Не редактируйте типовую конфигурацию напрямую. Используйте расширения. Это позволит изолировать собственную логику и контролировать точки входа в типовые процедуры.

Как анализировать обмен данными между базами и внешними системами

Для анализа обмена данными в 1С необходимо учитывать несколько направлений: состав и структуру передаваемых данных, механизмы синхронизации, обработку ошибок и производительность. Начать стоит с выявления всех точек взаимодействия: универсальный обмен, веб-сервисы, прямые подключения к базе, HTTP-интерфейсы и файловые выгрузки.

Наиболее распространённый способ – универсальный формат обмена (COMConnector, XML, JSON). Для анализа его структуры используется выгрузка схемы XDTO, после чего можно локализовать узкие места, например, дублирование данных или лишние реквизиты.

Полезно фиксировать содержимое передаваемых пакетов. Для HTTP-запросов применяется Fiddler или Charles, для COM-обмена – включение отладки в журнал регистрации. В конфигурации включите запись событий обмена:

| Журнал регистрации | Настройка событий: «ОбменДанными.ОбменСобытие», «ОбменДанными.Отправка», «ОбменДанными.Получение» |

| Режим Трассировки | Команда: /@DEBUG с фильтрацией по обмену |

Если используется план обмена, просматривайте таблицы _InfoRgXXXX и _DataExchange. Они содержат информацию о состоянии обмена, включая контрольные суммы, дату последней отправки и ошибки. Выполните SQL-запрос:

SELECT * FROM _DataExchange WHERE ErrorMessage IS NOT NULLВ системах с веб-сервисами обязательно анализировать логи сервера публикации. IIS позволяет включить детализацию по каждому запросу. Проверьте параметры таймаута, объём передаваемых данных и структуру SOAP/REST-запросов.

Если данные не доходят до получателя, проверьте очередь сообщений и статусы. В случае с RabbitMQ или Kafka требуется просмотр содержимого очереди и её длины. В 1С это можно интегрировать через расширение с использованием внешней библиотеки.

Для оценки производительности обмена фиксируйте время отправки и обработки. Внутри 1С – с помощью точек останова или логгера; внешне – по временным меткам пакетов в логах. Сравнивайте длительность по этапам: сериализация, передача, десериализация, запись в базу.

Все найденные проблемы группируются по признаку: избыточный объём, некорректные структуры, потери, дубли. Для каждого типа необходимо разработать конкретный сценарий тестирования и контрольные метки в журнале регистрации или отчётах обмена.

Какие инструменты использовать для изучения кода и метаданных

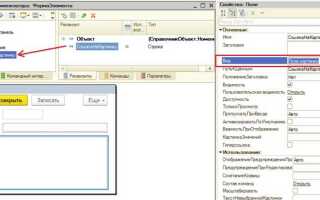

Конфигуратор – основной инструмент для изучения структуры и логики системы. В нем доступны все объекты метаданных: справочники, документы, регистры, планы видов характеристик и др. Через дерево конфигурации можно быстро перейти к нужному модулю, открыть форму или команду, просмотреть реквизиты и связи между объектами.

Режим «Отладка» в конфигураторе позволяет пошагово просматривать выполнение кода, устанавливать точки останова, отслеживать значения переменных. Это необходимо для анализа поведения алгоритмов и выявления нестандартных решений или ошибок.

Поиск по конфигурации (Ctrl+Alt+F) – инструмент для быстрого перехода к нужному участку кода или объекту. Позволяет искать не только по названиям, но и по тексту внутри модулей. Особенно полезен при анализе конфигураций с большим объемом кода.

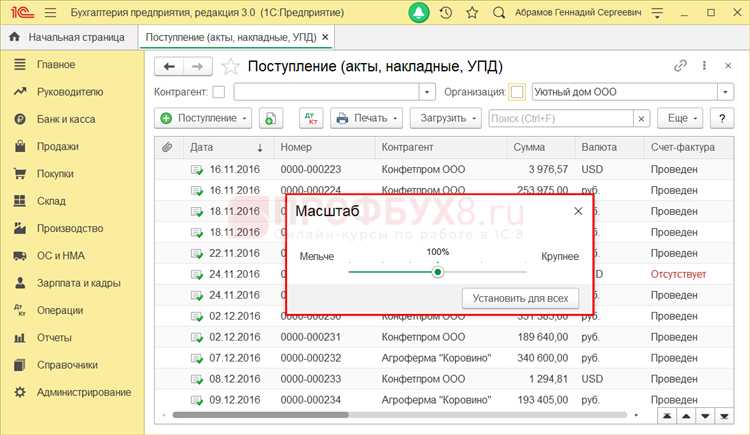

Проект в режиме управляемого приложения дает доступ к расширенной структуре событий и команд. Это позволяет увидеть, какие действия вызываются при работе с интерфейсом и как они связаны с бизнес-логикой.

Консоль запросов – инструмент для проверки SQL-запросов к информационной базе. Полезен для анализа механизмов отчетности, отбора данных и вычислений в регистрах.

Консоль встроенного языка (КВР) – позволяет выполнять произвольный код на встроенном языке 1С в контексте сеанса. С ее помощью можно тестировать отдельные фрагменты, изучать поведение функций и работу с объектами метаданных.

GITS или хранилище конфигурации при наличии позволяет отслеживать изменения в коде, сравнивать версии объектов и видеть историю правок. Это важно для анализа развития системы и выявления причин текущего поведения.

Расширения конфигурации позволяют безопасно изучать и экспериментировать с конфигурацией без риска повредить основной функционал. Это удобный способ тестировать гипотезы и проверять взаимодействие объектов.

Инструменты статического анализа, такие как BSL Language Server или SonarQube (при наличии интеграции), помогают выявлять потенциальные ошибки, дублирование кода и нарушения соглашений.

Платформенные журналы регистрации полезны для анализа событий, происходящих в процессе работы пользователей с системой. Из них можно получить информацию о выполненных процедурах, ошибках, транзакциях и времени отклика.

Как понять систему прав доступа и ролей в 1С

Система прав доступа и ролей в 1С предназначена для управления доступом пользователей к различным функциональным возможностям и данным в информационной системе. Каждому пользователю или группе пользователей назначаются роли, которые определяют, какие операции они могут выполнять с объектами системы.

Основой для разграничения доступа служат права. Права делятся на два типа: права на объекты и права на действия с этими объектами. Права на объекты включают доступ к справочникам, документам и регистрам, а права на действия определяют, какие операции можно выполнить с объектами (например, добавление, изменение, удаление).

Роль в 1С – это набор прав, объединённых в одну единицу. Роли могут быть как стандартными, так и созданными для конкретных нужд организации. В 1С предусмотрено несколько типов ролей: пользователи, администраторы, бухгалтеры, менеджеры и другие, в зависимости от конкретной конфигурации. Роли можно комбинировать, назначая пользователю сразу несколько, если это требуется для выполнения его задач.

Для настройки прав доступа важно понимать структуру объектов и операций, доступных в системе. Чтобы назначить роли и права, необходимо использовать специальный механизм 1С – «Управление доступом». Здесь назначаются как индивидуальные права, так и права для групп пользователей. Важно, что права можно настраивать не только на уровне функциональных блоков, но и на уровне отдельных объектов или данных.

Рекомендуется использовать принцип минимальных прав: предоставляйте пользователю доступ только к тем данным и операциям, которые необходимы для выполнения его задач. Это снижает риски ошибок и упрощает управление системой.

Для контроля и проверки корректности настроек прав можно использовать отчёты, доступные в 1С. Например, отчёт по правам доступа позволяет увидеть, кто имеет доступ к каким объектам и действиям, что помогает выявить избыточные или ненужные права.

Также важным моментом является управление правами через группы пользователей. Это позволяет централизованно и эффективно контролировать доступ, уменьшая необходимость в настройке прав для каждого пользователя индивидуально.

Как изучать поведение системы через отладку и журналы регистрации

Отладка в 1С позволяет отслеживать выполнение кода и находить ошибки в логике или некорректное поведение системы. Для этого можно использовать встроенные инструменты отладки, такие как точка останова и пошаговое выполнение. Важный момент – понимание, что отладка помогает не только исправлять ошибки, но и анализировать, как система работает в различных ситуациях.

Для эффективного использования отладки важно заранее планировать, какие участки кода требуют особого внимания. При работе с большими конфигурациями, рекомендуется отлаживать наиболее критичные фрагменты, такие как обработка транзакций, взаимодействие с базой данных и внешними системами. Необходимо устанавливать точки останова в местах, где можно контролировать переходы между важными состояниями системы.

Журналы регистрации – еще один мощный инструмент для анализа работы системы. Включение журналирования в 1С позволяет фиксировать ключевые события, такие как ошибки, действия пользователей или изменения данных. Эти записи могут быть полезными при поиске источников проблем или для мониторинга текущего состояния системы.

В журнале регистрации важно настроить фильтры и уровни логирования, чтобы не перегружать систему лишними записями. Настройки могут включать выбор определённых типов событий (ошибки, предупреждения, информационные сообщения) и указание периодичности записи данных. Журналы следует анализировать в комбинации с другими инструментами отладки, чтобы быстрее выявить причины неисправностей или аномалий в поведении системы.

Один из эффективных методов – использование «журналов команд» и журналов изменений объектов. Это поможет понять, какие именно действия выполняются в системе и как они влияют на её состояние. В случае ошибок, журнал регистрации может содержать информацию о состоянии системы в момент сбоя, что значительно ускоряет диагностику.

Для комплексного подхода к анализу, важно сочетать использование журналов и отладчика с мониторингом производительности системы. Это даст полное представление о том, как различные процессы взаимодействуют между собой, и позволит оптимизировать их выполнение.

Вопрос-ответ:

Что такое система 1С и как она устроена?

Система 1С — это комплекс программного обеспечения, предназначенный для автоматизации различных бизнес-процессов, таких как бухгалтерия, управление персоналом, складской учёт и другие. В её основе лежит платформа 1С:Предприятие, которая позволяет создавать прикладные решения для различных сфер бизнеса. Архитектура системы включает серверную часть, базы данных и клиентские приложения, которые могут работать как на отдельных компьютерах, так и в сетевом режиме.

Как я могу освоить систему 1С с нуля?

Для освоения системы 1С рекомендуется начать с изучения базовых понятий и интерфейса программы. Сначала можно пройти онлайн-курсы или тренинги, которые помогут разобраться с основами работы. Затем важно научиться работать с конкретными модулями 1С, например, бухгалтерией или управлением складом, в зависимости от того, какая сфера вас интересует. Практическое использование программы и решение реальных задач поможет ускорить процесс освоения.

Какие основные модули существуют в системе 1С?

В системе 1С существует множество различных модулей, каждый из которых предназначен для автоматизации определённых процессов. Наиболее распространённые из них: 1С:Бухгалтерия — для ведения бухгалтерского учёта, 1С:Зарплата и кадры — для расчёта заработной платы и учёта кадров, 1С:Управление торговлей — для управления продажами и закупками, 1С:Документооборот — для управления документами и их обмена. Каждый модуль можно настроить в соответствии с потребностями бизнеса.

Что важно учитывать при выборе системы 1С для бизнеса?

При выборе системы 1С для бизнеса важно учесть несколько факторов. Во-первых, определитесь с модулями, которые необходимы для автоматизации процессов. Во-вторых, оцените масштаб бизнеса и требования к функциональности — для крупных предприятий могут подойти более сложные решения, а для небольших компаний — упрощённые версии. Также важно учитывать возможность интеграции с другими программами, поддержка и обновления системы, а также стоимость её внедрения и обслуживания.

Какие преимущества даёт использование системы 1С в бизнесе?

Использование системы 1С помогает значительно упростить и ускорить выполнение различных бизнес-процессов. Автоматизация учёта, расчётов и документооборота снижает вероятность ошибок, экономит время и усилия сотрудников. Кроме того, 1С предоставляет удобные инструменты для анализа и отчётности, что позволяет оперативно принимать управленческие решения. Наличие многочисленных настроек и модулей позволяет гибко адаптировать систему под конкретные нужды бизнеса.