JavaScript – основной язык клиентской логики в браузере. Он позволяет управлять DOM, выполнять запросы к серверу, обрабатывать события и динамически изменять интерфейс. Для создания веб-приложения потребуется минимум три компонента: HTML-структура, CSS-оформление и JavaScript-код, обеспечивающий интерактивность и связь с сервером.

Работа начинается с архитектурного планирования. Выбор между SPA и MPA влияет на набор инструментов. Для одностраничного приложения актуальны фреймворки вроде React, Vue или Svelte. Если приложение состоит из множества страниц и не требует активного взаимодействия на клиенте, можно ограничиться Vanilla JavaScript и серверной отрисовкой.

Формирование логики следует начать с модульной структуры. Использование ES-модулей позволяет разделить код по функциям: API-интерфейс, управление состоянием, работа с DOM. Для сборки проекта удобен Vite, особенно при использовании современного синтаксиса и JSX.

Связь с сервером осуществляется через fetch или библиотеку axios. Рекомендуется использовать асинхронные функции с обработкой ошибок через try/catch. Для локального хранения данных подойдут localStorage или IndexedDB, в зависимости от объёма и частоты запросов.

Тестирование проводится на каждом этапе. Для юнит-тестов можно использовать Jest или Vitest. Интеграционные тесты реализуются с помощью Playwright или Cypress. Это позволяет выявлять ошибки до выхода в продакшн и снижать технический долг.

При деплое предпочтение стоит отдать автоматизированным пайплайнам. Простейшая настройка возможна через GitHub Actions с последующим размещением на Vercel, Netlify или другом облачном хостинге. JavaScript-проекты легко масштабируются, если изначально соблюдена логика разделения ответственности между модулями.

Выбор архитектуры: SPA или MPA для конкретного проекта

Одностраничные приложения (SPA) загружаются один раз и обновляют содержимое динамически с помощью JavaScript. Это снижает количество запросов к серверу, ускоряет навигацию и позволяет реализовать более плавные интерфейсы. Подход применим, если требуется высокая интерактивность: дашборды, мессенджеры, админки, веб-приложения с интенсивной работой на клиенте. Основные технологии: React, Vue, Angular. Обратной стороной становится сложность SEO, повышенная нагрузка на клиент, необходимость в ручной реализации маршрутизации и управления состоянием.

Многостраничные приложения (MPA) подходят для проектов с приоритетом на SEO и статическом контенте: блоги, каталоги, корпоративные сайты. Каждая страница генерируется на сервере, что упрощает индексацию и уменьшает время первого рендеринга. Поддержка кэширования и простота масштабирования по шаблонам – преимущества MPA. Но при частых переходах между страницами загрузка может быть медленнее, чем у SPA, особенно при слабом интернете.

Выбор зависит от задач проекта:

| Критерий | SPA | MPA |

|---|---|---|

| SEO | Требует SSR или пререндеринга | Поддерживается из коробки |

| Первый рендер | Медленнее без SSR | Быстрее при серверной генерации |

| Скорость навигации | Мгновенные переходы | Полная перезагрузка страниц |

| Объем JavaScript | Высокий | Низкий |

| Поддержка на мобильных устройствах | Требует оптимизации | Хорошая без дополнительных настроек |

| Сложность разработки | Выше из-за состояния и маршрутизации | Ниже при стандартной структуре |

Если важна производительность и продвижение в поисковиках – целесообразно использовать MPA или подключать серверный рендеринг к SPA. Для приложений с высокой динамикой предпочтителен SPA с последующей оптимизацией загрузки и маршрутизации.

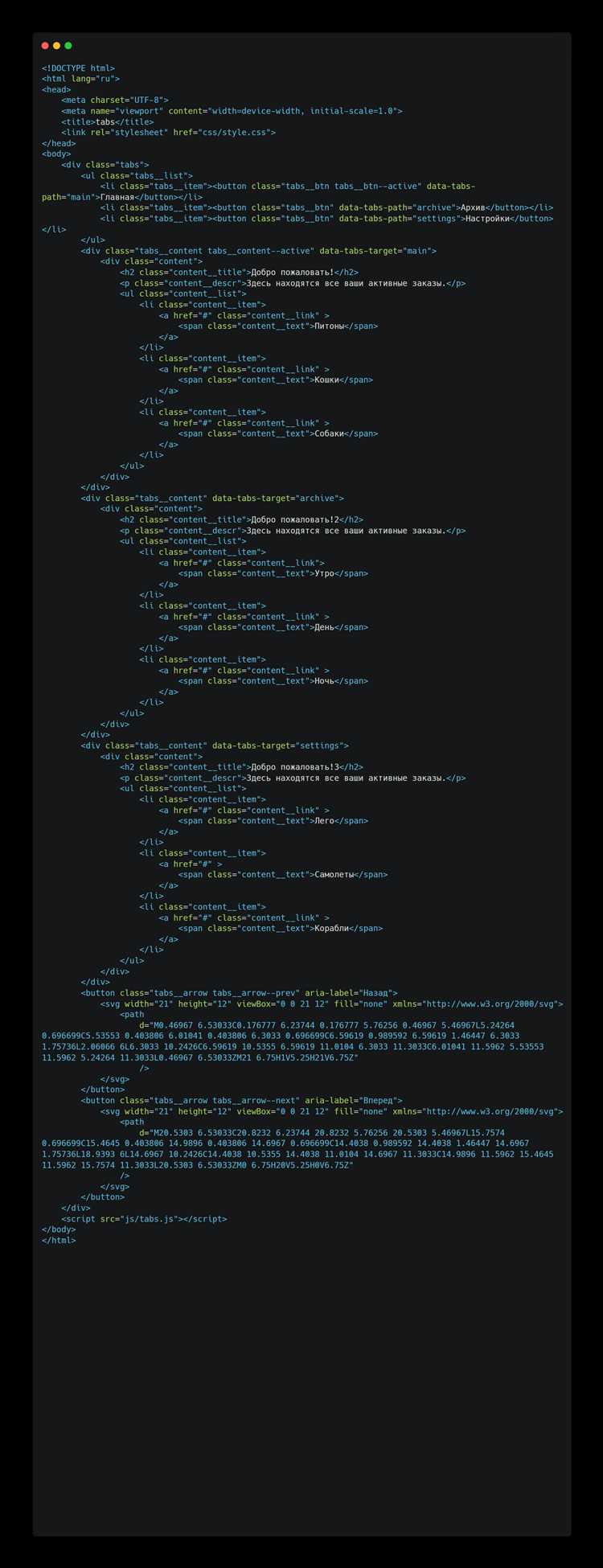

Организация структуры файлов и модулей на этапе начала разработки

При создании веб-приложения на JavaScript важно сразу задать чёткую структуру проекта. Это упрощает навигацию по коду и снижает риски при масштабировании. Рекомендуемая базовая структура каталогов может выглядеть так:

/src– исходный код приложения/public– статические ресурсы (favicon, index.html)/dist– итоговая сборка (игнорируется в Git)/tests– модульные и интеграционные тесты/config– конфигурации для сборщика, линтера и т.д.

Внутри /src рекомендуется разделить код по функциональности, а не по типу файла. Пример структуры:

/src/components– переиспользуемые UI-компоненты/src/pages– компоненты страниц/src/services– работа с API, логикой данных/src/store– хранилище состояния (если используется)/src/utils– вспомогательные функции/src/hooks– собственные хуки/src/assets– изображения, шрифты, стили

Модули следует оформлять по принципу «один модуль – одна ответственность». Использовать экспорт по умолчанию только для главной сущности модуля. Именование файлов – в стиле camelCase для функций и хуков, PascalCase – для компонентов. Примеры:

UserCard.jsx– компонентuseDebounce.js– хукapiClient.js– работа с API

Файл index.js внутри каждой папки может использоваться для реэкспорта, чтобы упростить импорты:

// src/components/index.js

export { default as Button } from './Button';

export { default as Modal } from './Modal';

На старте проекта рекомендуется подключить:

- Сборщик (Vite, Webpack)

- Линтер (ESLint) с автопроверкой и автоисправлением

- Форматтер (Prettier)

- Соглашение по структуре коммитов (например, Conventional Commits)

Такой подход позволяет избежать хаоса и ускоряет подключение новых участников к проекту.

Настройка сборщика: конфигурация Webpack для проекта на JavaScript

Для начала потребуется установить Webpack и его зависимости:

npm install —save-dev webpack webpack-cli webpack-dev-server

Создайте файл webpack.config.js в корне проекта. Включите в него следующие параметры:

entry – точка входа в приложение. Пример:

entry: ‘./src/index.js’

output – путь и имя итогового файла. Пример:

output: {

filename: ‘bundle.js’,

path: path.resolve(__dirname, ‘dist’),

clean: true

}

mode – режим сборки. Используйте 'development' для локальной разработки и 'production' для финальной сборки.

Для загрузки JavaScript и CSS подключите загрузчики:

npm install —save-dev babel-loader @babel/core @babel/preset-env css-loader style-loader

Добавьте в module.rules:

module: {

rules: [

{

test: /\.js$/,

exclude: /node_modules/,

use: {

loader: ‘babel-loader’,

options: { presets: [‘@babel/preset-env’] }

}

},

{

test: /\.css$/i,

use: [‘style-loader’, ‘css-loader’]

}

]

}

Добавьте плагин для генерации HTML:

npm install —save-dev html-webpack-plugin

const HtmlWebpackPlugin = require(‘html-webpack-plugin’)

plugins: [

new HtmlWebpackPlugin({

template: ‘./src/index.html’

})

]

Для запуска сервера добавьте в конфигурацию:

devServer: {

static: ‘./dist’,

port: 3000,

open: true

}

Добавьте скрипты в package.json:

«scripts»: {

«start»: «webpack serve —mode development»,

«build»: «webpack —mode production»

}

Такой набор конфигурации покрывает базовые потребности проекта, позволяя использовать современные возможности JavaScript и подключать стили. При необходимости легко расширяется.

Работа с формами: валидация и обработка пользовательского ввода

Перед отправкой данных формы необходимо исключить ошибки ввода. Для базовой валидации используются атрибуты HTML5: required, type="email", minlength, pattern. Однако этого недостаточно при сложных проверках. JavaScript позволяет реализовать контроль значений до отправки формы на сервер.

Для перехвата события отправки используется form.addEventListener('submit', callback). Внутри обработчика необходимо вызвать event.preventDefault() для отмены стандартной отправки. Это позволяет проверить значения вручную и только при успешной проверке инициировать отправку, например, через fetch.

Проверка значений осуществляется через свойства input.value, input.validity и регулярные выражения. Например, для проверки телефона: /^\+7\d{10}$/. Ошибки отображаются рядом с полем с помощью элементов <span> или <div>.

Не следует полагаться исключительно на клиентскую валидацию. Сервер должен выполнять повторную проверку всех данных. Это критично для безопасности.

При обработке формы после успешной проверки данные можно сериализовать вручную или использовать FormData. Пример: const data = new FormData(form). Для отправки применяют fetch('/submit', { method: 'POST', body: data }).

Рекомендуется отключать кнопку отправки во время запроса и показывать индикатор загрузки. После завершения запроса – очищать форму и уведомлять пользователя о результате. Ошибки сервера отображаются в UI без перезагрузки страницы.

Для повышения доступности используйте aria-invalid и aria-describedby. Это улучшает восприятие формы пользователями с ассистивными технологиями.

Интеграция REST API и обработка асинхронных запросов через Fetch

Для взаимодействия веб-приложения с сервером через REST API используется функция fetch(), встроенная в JavaScript. Она позволяет отправлять HTTP-запросы и обрабатывать ответы без перезагрузки страницы. Поддерживаются методы GET, POST, PUT, DELETE и другие.

Пример запроса к API с методом GET:

fetch('https://api.example.com/users')

.then(response => {

if (!response.ok) {

throw new Error(`Ошибка: ${response.status}`);

}

return response.json();

})

.then(data => {

console.log(data);

})

.catch(error => {

console.error('Сбой при запросе:', error);

});

Чтобы отправить данные (например, при регистрации пользователя), используется метод POST с указанием заголовков и тела запроса:

fetch('https://api.example.com/register', {

method: 'POST',

headers: {

'Content-Type': 'application/json'

},

body: JSON.stringify({

username: 'newuser',

password: 'securepass123'

})

})

.then(response => response.json())

.then(result => {

console.log(result);

})

.catch(error => {

console.error('Ошибка при отправке данных:', error);

});

Для повышения надёжности рекомендуется:

- Обрабатывать коды ответа сервера вручную (например, 400, 401, 500).

- Использовать try…catch с async/await для упрощения синтаксиса.

- Ограничивать количество повторных попыток при сбое сети.

- Устанавливать таймауты вручную, так как fetch() не поддерживает их напрямую.

Пример с async/await и обработкой исключений:

async function fetchData(url) {

try {

const controller = new AbortController();

const timeout = setTimeout(() => controller.abort(), 5000);

const response = await fetch(url, { signal: controller.signal });

clearTimeout(timeout);

if (!response.ok) {

throw new Error(`HTTP ${response.status}`);

}

const data = await response.json();

return data;

} catch (error) {

console.error('Ошибка запроса:', error.message);

return null;

}

}

Интеграция REST API требует чёткой структуры обработки ошибок и понимания, как API возвращает данные. Необходимо учитывать специфику конкретного сервиса: формат ответа, ограничения, аутентификацию. Для защищённых запросов часто используется Bearer Token в заголовке Authorization.

Реализация маршрутизации на стороне клиента без использования фреймворков

Маршрутизация на стороне клиента позволяет управлять навигацией внутри одностраничных приложений (SPA) без перезагрузки страницы. Для реализации маршрутизации без использования фреймворков можно воспользоваться стандартными возможностями JavaScript, такими как объект window.location и history API.

Основной принцип работы маршрутизации – это изменение URL в адресной строке браузера, чтобы отобразить разные представления без перезагрузки страницы. Реализуем такой механизм с помощью простых шагов.

Шаг 1: Настройка маршрутов

Первым делом создаём объект маршрутов, где ключами будут являться пути URL, а значениями – соответствующие компоненты, которые должны отображаться при переходе на этот путь.

const routes = {

'/home': 'HomeComponent',

'/about': 'AboutComponent',

'/contact': 'ContactComponent'

};

Для обработки различных путей создаём функцию, которая будет проверять текущий URL и отображать нужный компонент.

Шаг 2: Обработка изменения URL

Используем событие popstate, которое срабатывает при изменении истории браузера. Это позволяет отслеживать изменения маршрута и обновлять контент страницы.

window.addEventListener('popstate', () => {

loadRoute(window.location.pathname);

});

Шаг 3: Загрузка компонента

function loadRoute(path) {

const component = routes[path];

if (component) {

document.getElementById('app').innerHTML = ``;

} else {

document.getElementById('app').innerHTML = '';

}

}

При запуске приложения загружаем начальный маршрут, обычно это главная страница.

loadRoute(window.location.pathname);

Шаг 4: Реализация переходов

Для перехода между страницами без перезагрузки используется метод history.pushState(). Этот метод изменяет URL и обновляет историю браузера, не перезагружая страницу.

function navigateTo(path) {

history.pushState(null, null, path);

loadRoute(path);

}

Теперь можно добавлять обработчики на элементы, такие как кнопки или ссылки, чтобы пользователь мог переходить между страницами приложения:

document.getElementById('homeLink').addEventListener('click', () => navigateTo('/home'));

document.getElementById('aboutLink').addEventListener('click', () => navigateTo('/about'));

Шаг 5: Обновление URL без перезагрузки страницы

Каждый раз, когда пользователь переходит по ссылке, мы обновляем URL с помощью history.pushState(). Однако важно учитывать, что после этого нужно обязательно обновить отображаемый компонент, что и делает функция loadRoute().

Шаг 6: Управление состоянием

Иногда необходимо отслеживать состояние, например, для фильтров или параметров URL. Это можно сделать с помощью методов URLSearchParams для работы с параметрами строки запроса.

function getQueryParams() {

const params = new URLSearchParams(window.location.search);

return params.get('filter');

}

Использование window.location.search позволяет работать с параметрами URL, и в зависимости от значений этих параметров можно изменять состояние страницы или компонента.

Шаг 7: Обработка начальной загрузки

При первом запуске приложения необходимо убедиться, что правильный компонент загружен в зависимости от текущего URL. Это можно сделать с помощью проверки текущего пути при инициализации приложения:

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {

loadRoute(window.location.pathname);

});

Этот код гарантирует, что при загрузке страницы будет загружен компонент, соответствующий текущему URL, даже если пользователь зашел напрямую на страницу по ссылке.

Заключение

Реализация маршрутизации без фреймворков с помощью чистого JavaScript позволяет создать простое и эффективное SPA-приложение. Такой подход даёт полный контроль над процессом и помогает избежать лишних зависимостей, что делает приложение более лёгким и быстрым.

Вопрос-ответ:

Что нужно знать, чтобы начать разработку веб-приложения на JavaScript?

Для начала необходимо ознакомиться с основами языка JavaScript, такими как синтаксис, операторы, переменные, функции и объекты. Также важно понимать, как работает DOM (Document Object Model) для взаимодействия с HTML-страницами и как использовать события для обработки пользовательских действий. Основы HTML и CSS также нужны для создания интерфейсов и стилей веб-страниц. Наличие базы данных и серверной логики поможет в реализации более сложных приложений, поэтому полезно изучить основы работы с API и фреймворками, такими как Node.js.

Как подключить JavaScript к веб-странице?

Для подключения JavaScript к веб-странице нужно использовать тег ``. Это позволяет структурировать код и работать с ним отдельно от HTML.

Можно ли использовать JavaScript для создания серверной части веб-приложения?

Да, для создания серверной части веб-приложений можно использовать JavaScript с помощью Node.js. Node.js — это серверная среда, которая позволяет запускать JavaScript вне браузера. С помощью этого инструмента можно разрабатывать серверные приложения, обрабатывать запросы от клиентов, работать с базами данных и создавать RESTful API. Node.js имеет множество библиотек и фреймворков, например, Express.js, что значительно упрощает процесс разработки серверной логики.

Что нужно для создания веб-приложения с использованием JavaScript?

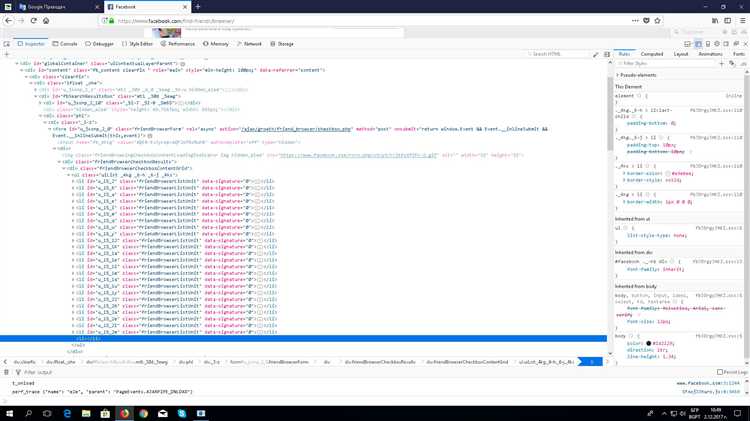

Для создания веб-приложения на JavaScript потребуется несколько основных компонентов. Во-первых, это сам JavaScript, который отвечает за логику работы приложения на стороне клиента. Также понадобится HTML для структуры страницы и CSS для оформления. Кроме того, возможно использование библиотек и фреймворков, таких как React, Angular или Vue.js, которые упрощают разработку сложных интерфейсов. Для взаимодействия с сервером может понадобиться использование AJAX или Fetch API, чтобы динамически загружать данные без перезагрузки страницы. Важно также учитывать браузерную совместимость и использовать инструменты для тестирования и отладки кода, такие как консоль разработчика в браузере. Не обойтись без серверной части, например, Node.js, если нужно обрабатывать запросы и хранить данные. В процессе разработки могут быть использованы базы данных, такие как MongoDB или MySQL.