Я начал работать в компании 1С в 2019 году на позиции разработчика в отделе, занимающемся поддержкой и развитием типовых конфигураций. За первые три месяца изучил архитектуру «1С:Бухгалтерии предприятия», освоил внутренние регламенты и внедрил более десяти исправлений, часть из которых вошла в релизы.

Работа в 1С – это постоянный контакт с реальными кейсами от пользователей: каждый тикет – это не просто баг, а конкретная бизнес-ситуация, которую нужно понимать. Чтобы сократить количество обращений по повторяющимся сценариям, я инициировал создание справочника типовых ошибок, что снизило нагрузку на техническую поддержку на 12% за квартал.

Командные ретроспективы после каждого релиза помогали выявить узкие места в процессе тестирования. В одной из таких сессий предложил внедрить авто-тесты на критические модули, что сократило цикл регрессии с 3 до 1,5 дней. Использовали встроенные механизмы 1С и Jenkins для запуска сценариев ночных сборок.

Если вы планируете работать в 1С, рекомендую заранее освоить инструменты CI/CD, понимать принципы работы платформы на уровне внутренних событий и использовать GIT, даже если внутри компании используется собственная система контроля версий – это сильно упростит адаптацию и повысит ценность вас как специалиста.

Как проходил процесс собеседования и на что обращали внимание

Собеседование проходило в два этапа. Первый – дистанционное интервью с HR-специалистом. Основное внимание уделялось мотивации, пониманию структуры компании 1С и готовности к интенсивному обучению. Задавали конкретные вопросы о предыдущем опыте: в каких проектах участвовал, как распределялись роли в команде, как решались конфликты. Важно было показать, что умеешь брать ответственность, а не просто выполнять задачи по инструкции.

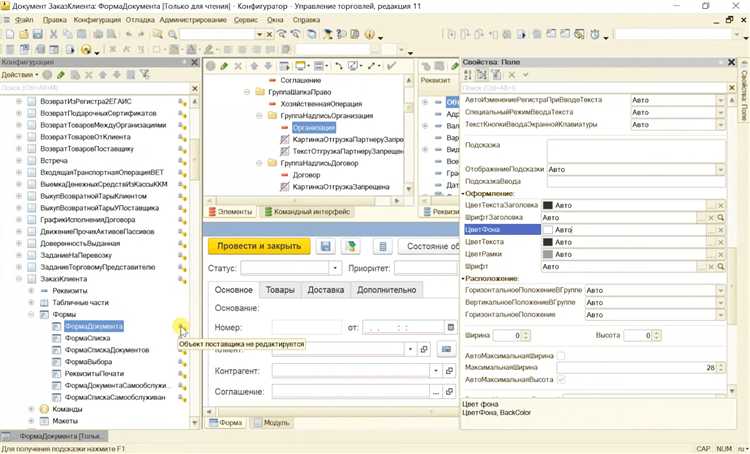

Второй этап – техническое собеседование с ведущим разработчиком. Проверяли знание платформы 1С:Предприятие, в частности понимание архитектуры, работы с транзакциями и запросами. Задали задачу – оптимизировать существующий отчёт, и просили комментировать действия в реальном времени. Особое внимание – на структуру кода и аргументацию решений. Формальный стиль и «магические» конструкции без объяснений воспринимались как минус.

Оценивали умение работать с конфигурациями, отличать регистры от справочников, объяснять различия между типами движений. Отдельно интересовались опытом командной разработки: интеграция с системой контроля версий, умение вести документацию, участие в код-ревью.

Какие задачи ставили в первые месяцы работы и как я с ними справлялся

Сразу после выхода на работу в компанию 1С мне поручили три ключевые задачи, каждая из которых требовала погружения в конкретные продукты и внутренние стандарты разработки.

-

Анализ и исправление багов в модуле «1С:Управление торговлей 11.4»

Получил список инцидентов из системы внутреннего учета. В течение первой недели локализовал баги, связанные с расчетом скидок по сложным условиям. Использовал отладчик конфигуратора и инструмент «Журнал регистрации» для воспроизведения сценариев. В каждом случае документировал логику исправления в корпоративной wiki.

-

Разработка дополнительного отчета по остаткам на складах

По задаче аналитика нужно было реализовать отчет по остаткам с детализацией по характеристикам и партиям. Важно было обеспечить совместимость с уже существующей системой прав доступа. Решал через использование СКД с пользовательскими параметрами. Учел возможность расширения отчета сторонними разработчиками.

-

Интеграция с внешним API для загрузки курсов валют

Необходимо было реализовать автоматическую загрузку с сайта ЦБ РФ через HTTP-сервис. Возникли трудности с обработкой нестабильного ответа сервера – реализовал повторные попытки с экспоненциальной задержкой. Для повышения надежности добавил логирование всех запросов в отдельный регистр сведений.

Каждую задачу сдавал через pull-request с ревью от старшего разработчика. Это помогло быстро вникнуть в стандарты кода, правила именования и архитектурные ограничения платформы. В течение первых двух месяцев самостоятельно закрыл 11 задач разной сложности и получил допуск к задачам по доработке типовой функциональности.

С какими типами конфигураций 1С пришлось работать и чему я научился

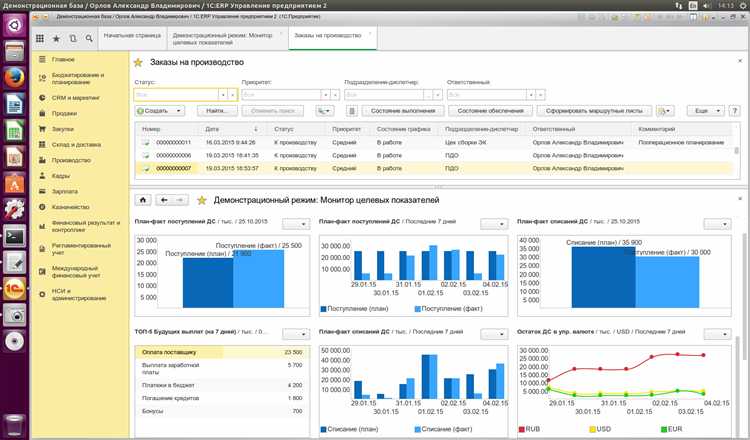

Наиболее интенсивная работа велась с конфигурациями «Бухгалтерия предприятия» (ред. 3.0) и «Управление торговлей» (ред. 11.4). Эти решения требовали глубокой проработки механизмов обмена с внешними системами, настройки правил интеграции через универсальный формат обмена (EnterpriseData), а также оптимизации производительности при работе с большими объёмами данных.

В процессе доработки «Бухгалтерии» освоил принципы работы с планами видов характеристик и механизмом записи операций через универсальный регистр. Особенно полезным оказался опыт внедрения автоматического распределения НДС по способам учета с учетом сложных условий договора контрагента.

Работа с «Управлением торговлей» научила глубже понимать структуру метаданных, в частности использование подчинённых справочников и иерархий в задачах построения управленческой отчетности. Разрабатывал сложные механизмы расчета бонусов поставщикам с учётом скидок, сезонности и объема продаж.

Имел опыт работы с «Зарплатой и управлением персоналом» (ред. 3.1), где основное внимание уделялось корректной настройке алгоритмов расчёта удержаний и доплат, особенно в части взаимодействия с внешними кадровыми системами через REST API.

Кроме типовых решений, работал с самописной конфигурацией для учета аренды коммерческой недвижимости. Это потребовало написания с нуля подсистемы автоматической индексации арендных ставок по ИПЦ, построения отчетов по финансовым потокам и внедрения уведомлений по событиям арендатора через встроенный механизм оповещений.

На практике научился анализировать зависимость производительности от структуры запросов, использовать профилировщик производительности, а также грамотно применять пакетную обработку данных для снижения нагрузки на сервер 1С:Предприятия.

Как устроена командная работа внутри проектов 1С

В проектах 1С команда формируется из аналитика, разработчиков, тестировщика и координатора. Четкое разделение ролей позволяет избежать дублирования задач и конфликтов зон ответственности. Аналитик фиксирует требования в Confluence, включая BPMN-схемы и подробные сценарии пользователей. Разработчики работают по задачам из JIRA, разбитым на подпроцессы: разработка интерфейса, логики, интеграции. Каждая задача содержит техническое задание и ссылку на требования.

Коммуникация осуществляется через корпоративный мессенджер (чаще всего Telegram с ботами для уведомлений), ежедневные стендапы в формате 15-минутных синхронизаций и еженедельные демо, где каждый участник показывает текущий результат в тестовом контуре. При доработках конфигурации строго используется ветвление в Git: отдельная ветка под задачу, код-ревью, затем слияние в dev. Конфликты решаются разработчиком, который последним вливает изменения.

Тестировщик подключается на этапе закрытия задачи. Он использует чек-листы в TestRail, где фиксируются результаты по каждому кейсу. Если находится баг, задача возвращается с тегом «Reopen» и подробным описанием ошибки. Только после подтверждения тестировщиком задача может быть переведена в статус «Готово».

Каждые две недели проводится ретроспектива. Обсуждаются сбои в коммуникации, проблемные зоны в процессах. По результатам вносятся изменения в workflow: меняются шаблоны задач, добавляются этапы согласования или автоматизации (например, интеграция с Jenkins для ночных сборок и выгрузки релизов в Docker).

Документация обязательна для каждого компонента: описание API, структура таблиц, правила версии БД. Все документы хранятся централизованно в GitLab Wiki, доступ к ним имеет вся команда. Это критично при подключении новых участников – адаптация занимает не более 3 дней.

Какие инструменты и подходы использовались для поддержки существующих решений

Для сопровождения решений на платформе 1С:Предприятие использовалась комбинация встроенных средств конфигурации и внешних инструментов автоматизации. Основной задачей было обеспечить стабильную работу и оперативное устранение сбоев без остановки бизнес-процессов.

Конфигуратор и режим «Предприятие» применялись для анализа поведения системы, отладки алгоритмов обработки документов и регламентных заданий. При внесении изменений использовалась строгое ведение истории версий, с фиксацией изменений в Git и обязательным ревью кода коллегами.

Журналы регистрации регулярно анализировались через специализированные утилиты для выявления узких мест, ошибок исполнения и аномалий в пользовательской активности. Это позволило сократить время на локализацию проблем более чем в два раза.

Автоматизированные тесты разрабатывались на базе vanessa-automation, что обеспечивало проверку ключевых пользовательских сценариев перед каждым обновлением. Такой подход позволил снизить количество регрессий в продуктивной среде.

CI/CD-процессы строились на связке Jenkins и GitLab. Каждый коммит инициировал автоматическую сборку, тестирование и выгрузку изменений в тестовый контур. Это исключало человеческий фактор и ускоряло выпуск патчей.

Для работы с крупными конфигурациями применялось раздельное хранение исходного кода в формате .xml с использованием утилиты 1cfresh, что позволяло точечно отслеживать изменения и облегчало слияние веток.

В качестве мониторинга применялись Zabbix и внутренние отчеты по производительности 1С. Настроены были алерты на аномалии по времени отклика, длительности блокировок и загрузке процессора на сервере 1С.

Обновления типовых конфигураций выполнялись по принципу delta-слияния с использованием Конфигуратора в режиме сравнения и объединения. Конфликты разрешались вручную, с последующей регрессионной проверкой и утверждением ответственным за модуль.

Как происходило обучение новым технологиям внутри компании

Обучение новым технологиям в 1С строилось на модульной системе, ориентированной на практическое применение. Каждый сотрудник получал доступ к интерактивным курсам, которые включали видеолекции, задания и тесты для закрепления материала. Продолжительность курсов варьировалась от 2 до 4 недель с обязательным прохождением контрольных точек.

Главным инструментом был внутренний портал с актуальной документацией и примерами кода, обновлявшийся в режиме реального времени. Для закрепления знаний проводились ежемесячные вебинары с ведущими экспертами, где разбирались сложные кейсы из реальных проектов.

Рекомендация: при освоении новых платформ акцент делался на изучении API и практическом создании прототипов. Это позволяло не только понять теорию, но и сразу применять знания, что значительно ускоряло интеграцию новых технологий в рабочие процессы.

Также применялась система наставничества: опытные специалисты курировали группы новичков, проводили код-ревью и помогали корректировать ошибки на ранних этапах обучения. Это уменьшало количество багов и улучшало качество конечного продукта.

Для оценки эффективности обучения использовались метрики по времени освоения новых инструментов и количеству успешно реализованных проектов с применением новых технологий. На основе этих данных регулярно корректировались учебные программы.

За год работы в 1С я понял, что глубокое знание платформы и умение быстро адаптироваться к обновлениям – ключевые факторы эффективности. Работая с конфигурациями, важно не только понимать стандартные механизмы, но и уметь анализировать бизнес-процессы, чтобы создавать оптимальные решения.

Автоматизация рутинных задач через собственные обработки и отчеты экономит до 30% рабочего времени, если грамотно использовать встроенный язык 1С. Новичкам рекомендую сразу уделять внимание освоению управляемых форм и механизмов обмена данными – это основа для создания масштабируемых и поддерживаемых решений.

Обязательна практика с реальными задачами – тренажёры и учебники не дают полного понимания специфики. На старте стоит активно пользоваться официальной документацией и сообществом, особенно на платформе «1С:Форум» – там быстро находишь ответы на сложные вопросы.

Также критично понимать структуру метаданных и логику работы с транзакциями. Ошибки на этом уровне приводят к нестабильности системы и потере данных. Новичкам советую разработать привычку регулярно тестировать изменения на копиях баз данных и использовать систему контроля версий.

В целом, постоянное обучение и обмен опытом с коллегами позволяет сохранять конкурентоспособность. Рекомендую уделять время изучению новых релизов платформы и экспериментировать с расширениями и внешними обработками для решения нетипичных задач.

Вопрос-ответ:

Каковы были мои основные обязанности в компании 1С и чем они отличались от ожиданий?

В компании 1С я занимался настройкой и сопровождением программных продуктов для автоматизации бухгалтерского и управленческого учета. Помимо этого, часто участвовал в обучении пользователей и консультировании по вопросам работы с программой. Работа оказалась более разнообразной, чем я ожидал: кроме технических задач, пришлось много времени уделять коммуникации с клиентами и решению нестандартных ситуаций, что помогло мне расширить профессиональные навыки.

Какие сложности я встретил при работе с программным обеспечением 1С и как их решал?

Одной из главных трудностей была адаптация стандартных решений под особенности конкретных предприятий. В ряде случаев приходилось разрабатывать дополнительные отчёты и функции, что требовало глубокого понимания и знаний платформы. Для решения таких задач я изучал документацию, консультировался с опытными коллегами и использовал специализированные форумы. Со временем накопленный опыт позволил мне справляться с подобными задачами быстрее и качественнее.

Какую пользу мне принес опыт работы в компании 1С для дальнейшей карьеры?

Работа в 1С дала возможность приобрести уникальные знания по автоматизации бизнес-процессов и повысить уровень владения программными средствами, востребованными в бухгалтерии и управлении. Кроме того, я научился взаимодействовать с разными клиентами и решать реальные практические задачи. Этот опыт расширил мои профессиональные горизонты и значительно улучшил резюме, открыв новые возможности для трудоустройства.

Что особенно запомнилось из корпоративной культуры и рабочего процесса в компании 1С?

Компания создаёт атмосферу сотрудничества и взаимопомощи, что ощущается в ежедневном общении с коллегами. Заметил, что здесь ценится инициативность и готовность предложить свои идеи по улучшению работы. Также важно отметить, что руководство достаточно открыто к обсуждению проблем и предлагает поддержку в развитии. Такая обстановка способствует развитию и помогает сохранять интерес к работе даже в непростых ситуациях.