Платформа 1С:Предприятие взаимодействует с базой данных через встроенный механизм клиент-серверного обмена. Все обращения к данным происходят посредством запросов, транслируемых в SQL-команды при использовании СУБД, таких как PostgreSQL, Microsoft SQL Server или Oracle. Это позволяет обеспечить масштабируемость и отказоустойчивость при работе с большими объёмами информации.

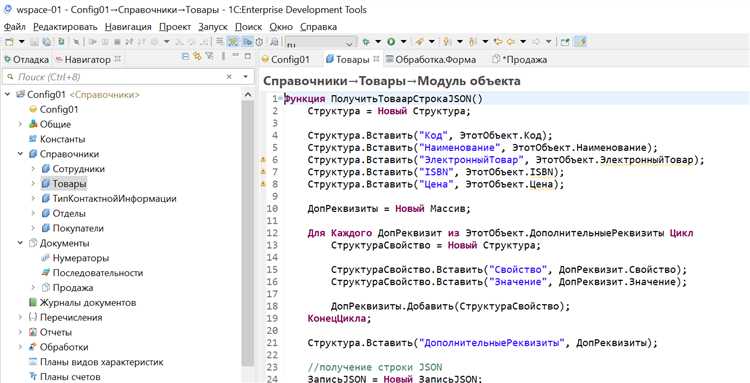

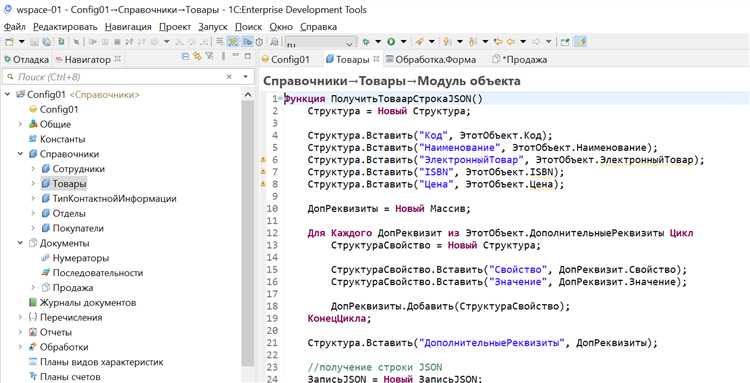

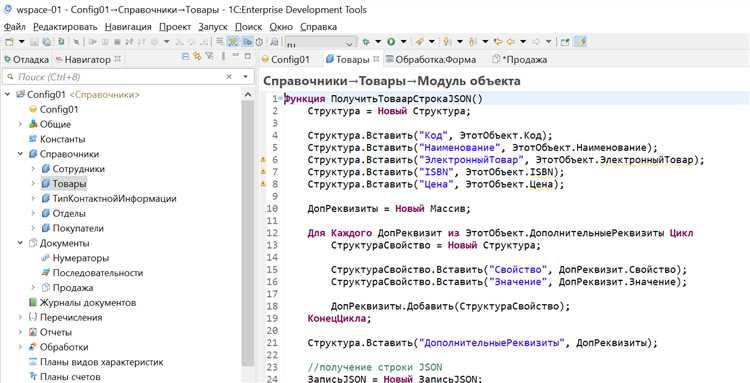

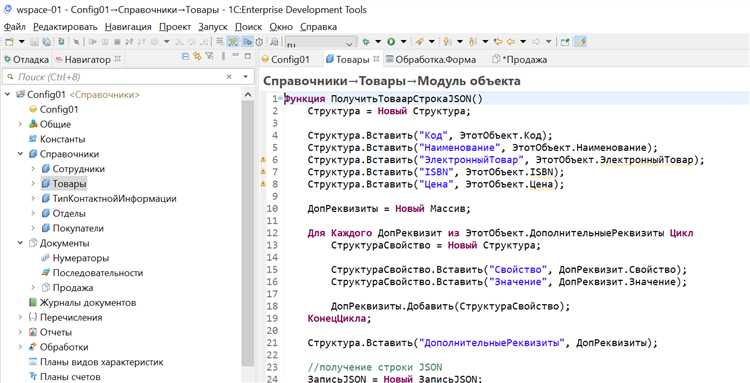

Объекты конфигурации – справочники, документы, регистры сведений – представляют собой логическое отображение таблиц базы данных. При сохранении или изменении данных платформа автоматически формирует транзакции, обеспечивая целостность и согласованность информации. Встроенный язык 1С (1С:Язык) позволяет гибко управлять этими транзакциями, включая ручное управление блокировками и откатами операций.

Производительность системы напрямую зависит от правильного проектирования структуры базы данных и использования индексов. Например, при работе с регистрами накопления важно грамотно определять измерения и ресурсы, так как избыточные поля в ключах могут замедлить выборку. Оптимизация запросов, работающих с большими объёмами данных, требует анализа планов выполнения SQL-запросов на уровне СУБД.

Обновление данных осуществляется пакетно, что снижает нагрузку на сервер при массовой записи. Для интерактивных операций рекомендуется использовать временные таблицы и отложенные обновления. Такой подход минимизирует время блокировок и повышает отзывчивость интерфейса в многопользовательском режиме.

Как 1С подключается к СУБД: настройка и проверка соединения

При подключении 1С к СУБД необходимо учитывать тип используемой базы данных: файловая или клиент-серверная. В клиент-серверном варианте для работы с PostgreSQL, Microsoft SQL Server или других СУБД потребуется установка соответствующего сервера и драйверов на стороне сервера 1С.

Подключение осуществляется через конфигуратор 1С. В меню «Администрирование» выбирается пункт «Параметры подключения». Указывается строка соединения в формате, соответствующем СУБД. Например, для Microsoft SQL Server: Srvr="имя_сервера";Ref="имя_базы";. В случае PostgreSQL – дополнительно настраиваются параметры клиента ODBC или используется нативное подключение, если поддерживается версией платформы.

Платформа 1С должна быть той же битности, что и установленный клиент СУБД. Несовпадение приводит к невозможности подключения. Проверка производится через «Администрирование → Проверка конфигурации» или командную строку с ключом /ConnectionString.

Для диагностики соединения используется утилита chdbfl.exe (для SQL-баз) или журнал регистрации. В нем фиксируются коды ошибок, возвращаемые СУБД. Частая причина неудачного соединения – неверные логин или пароль пользователя SQL-сервера, неправильные настройки прав или сетевые ограничения (брандмауэр, политика доступа).

Рекомендуется вручную проверить доступность порта СУБД (например, 1433 для MS SQL) с сервера 1С, используя telnet или Test-NetConnection в PowerShell. Также стоит проверить настройки SQL Server – включена ли TCP/IP, разрешены ли внешние подключения и активирован ли нужный протокол авторизации.

После успешной настройки и подключения необходимо выполнить тестирование доступа через «1С:Предприятие» с правами обычного пользователя, чтобы убедиться в корректности разграничения прав на уровне СУБД и 1С.

Типы поддерживаемых СУБД и особенности работы с каждой

1С:Предприятие поддерживает три основных типа СУБД: Microsoft SQL Server, PostgreSQL и IBM DB2. Выбор СУБД напрямую влияет на производительность, масштабируемость и стоимость сопровождения.

Microsoft SQL Server – наиболее распространённый вариант в коммерческих внедрениях. Обеспечивает высокий уровень интеграции с Windows-средой, надёжную работу с большими объёмами данных, развитые средства репликации. Для стабильной работы требуются лицензии Enterprise или Standard, особенно при использовании кластеризации и Always On. При проектировании следует учитывать особенности блокировок и изоляции транзакций: в 1С рекомендуется уровень READ COMMITTED SNAPSHOT для минимизации блокировок.

PostgreSQL используется в основном в проектах с открытым ПО. Начиная с версии 10, платформа 1С официально поддерживает его как промышленную СУБД. PostgreSQL выигрывает по стоимости, но уступает по масштабируемости и тонкой настройке под нагрузку. Обязательно использование параметра synchronous_commit = off для ускорения записи, но при этом нужно оценивать риски потери данных при сбоях. Требует регулярного обслуживания VACUUM и анализа планов выполнения запросов.

IBM DB2 применяется реже и в основном в госсекторе или крупных организациях с существующей инфраструктурой IBM. Обладает высокой надёжностью, но сложна в администрировании. Поддержка в 1С ограничена, и часто возникают проблемы с адаптацией нестандартных конфигураций. Требует строгого соответствия рекомендациям 1С по настройке буферов и журналов транзакций.

При выборе СУБД необходимо учитывать не только технические характеристики, но и квалификацию специалистов, доступность инструментов мониторинга и особенности регламентного обслуживания.

Роль конфигурации в определении структуры базы данных

Конфигурация 1С задаёт точную структуру базы данных: перечень таблиц, реквизитов, их типы и связи. Каждое объектно-ориентированное описание в конфигурации преобразуется в физическую схему базы данных – таблицы с колонками и индексами. Важная задача конфигурации – обеспечить оптимальное хранение данных, минимизируя избыточность и ускоряя выборки.

Конфигурация определяет типы данных для реквизитов: строка, число, дата, булево и др. Это напрямую влияет на выбор соответствующих типов в СУБД и методы индексации. Например, реквизиты с типом «Дата» создают колонки с типом DATETIME, что позволяет эффективно использовать временные индексы.

Кроме реквизитов, конфигурация формирует связи между объектами, отражаемые в базе через внешние ключи и индексы. Эти связи обеспечивают целостность данных и ускоряют запросы, которые используют соединения таблиц. Важно, что структура конфигурации обеспечивает автоматическое обновление схемы базы при изменении объектов.

Оптимизация работы базы через конфигурацию достигается за счёт правильно спроектированных справочников и документов. Например, справочники с большим объёмом данных целесообразно проектировать с иерархической структурой, что уменьшает нагрузку на индексы и ускоряет выборки с фильтрацией по подчинённым элементам.

Для ускорения выборок и обеспечения масштабируемости конфигурация предусматривает создание регистров сведений и накопления с чётко прописанными ключами. Их структура ориентирована на эффективное агрегирование и хранение больших объёмов данных с минимальными затратами ресурсов.

Изменения конфигурации автоматически транслируются в структуру базы при обновлении информационной базы. Это исключает необходимость ручной корректировки схемы и снижает риск ошибок при масштабировании или внедрении новых модулей.

Как хранятся данные в 1С: объекты, таблицы и их соответствие

Основные типы объектов и их соответствие таблицам:

- Документы – хранятся в одной основной таблице с суффиксом _Документ, где каждый реквизит объекта становится столбцом. Для табличных частей создаются отдельные таблицы с суффиксом _ТабЧасть, связывающиеся с основной через ключ документа.

- Справочники – соответствуют таблицам с суффиксом _Справочник. Основные реквизиты лежат в главной таблице, а сложные или составные данные – в отдельных вспомогательных таблицах.

- Регистр сведений и регистр накопления – данные располагаются в таблицах с суффиксами _РегистрСведений и _РегистрНакопления, структура которых отражает набор измерений, ресурсов и периодов.

Объекты 1С всегда имеют уникальный идентификатор – GUID, который используется для связи между таблицами и обеспечения целостности данных. Связь между таблицами реализована через внешние ключи, которые в 1С реализованы на уровне платформы, а не только на уровне СУБД.

Реквизиты объектов делятся на простые (числа, строки, даты) и сложные (ссылки на другие объекты, табличные части). Табличные части – это вложенные списки, которые создают отдельные таблицы и связаны с основным объектом через ключ.

Рекомендации по работе с данными:

- Избегать чрезмерного использования табличных частей без необходимости – это увеличивает количество запросов к базе.

- Для больших объемов данных использовать регистры накопления с периодическим сжатием, чтобы оптимизировать хранение и скорость выборки.

- При проектировании объектов планировать индексы по ключевым реквизитам для ускорения поиска и отчетности.

- Использовать встроенные механизмы платформы для управления ссылочной целостностью, а не полагаться только на СУБД.

Таким образом, модель хранения данных в 1С – это строго структурированная система с четкой привязкой объектов к реляционным таблицам, где платформа берет на себя ответственность за связь и целостность данных, а разработчик концентрируется на логике объектов и оптимизации их структуры.

Механизмы записи и чтения данных в режиме клиента и сервера

В 1С взаимодействие с базой данных организовано через две основные архитектурные модели: клиентскую и серверную. В клиентском режиме операции записи и чтения выполняются непосредственно на стороне пользователя с локальным кэшем, что снижает нагрузку на сервер и ускоряет обработку мелких запросов. Однако при записи изменений клиент формирует транзакцию, которая затем передается на сервер для консолидации и фиксации в общей базе данных.

Серверный режим используется для централизованной обработки больших объемов данных и критичных транзакций. Здесь все запросы на чтение и запись проходят через сервер приложений, который управляет блокировками и обеспечивает целостность данных. Запись выполняется только после успешного завершения всех проверок и фиксации транзакции, что предотвращает рассогласование информации.

Рекомендации по оптимизации: для операций, требующих высокой скорости отклика и локальной обработки, стоит использовать клиентский режим с минимальным числом синхронизаций с сервером. При работе с общими справочниками и регламентированными документами рекомендуется переводить операции в серверный режим, чтобы избежать конфликтов параллельных изменений и обеспечить корректное управление блокировками.

Важно учитывать, что неправильное распределение операций между режимами может привести к увеличению времени ожидания и повышенной нагрузке на сервер, а также к возникновению ошибок при одновременной работе нескольких пользователей.

Работа с транзакциями: блокировки, откаты и согласованность данных

В 1С управление транзакциями напрямую влияет на целостность и производительность базы данных. Транзакции позволяют сгруппировать операции так, чтобы изменения были атомарными – либо полностью выполнены, либо отменены.

Основные аспекты работы с транзакциями в 1С:

- Блокировки обеспечивают изоляцию данных при одновременном доступе. 1С применяет блокировки на уровне записей или таблиц, зависящие от используемого СУБД и режима работы.

- Откаты позволяют вернуть базу в исходное состояние при ошибках или прерываниях. В 1С откат выполняется автоматически при ошибках внутри транзакции или вручную через метод

Transaction.Rollback(). - Согласованность данных гарантируется благодаря строгому соблюдению ACID-принципов: атомарность, согласованность, изолированность и долговечность.

Рекомендации по работе с транзакциями в 1С:

- Минимизировать время удержания блокировок – разбивать крупные операции на небольшие блоки для уменьшения конкуренции и снижения риска дедлоков.

- Использовать явное управление транзакциями только при необходимости, чтобы избежать непреднамеренного длительного удержания блокировок.

- При чтении данных применять режимы с минимальными блокировками (например, «READ COMMITTED»), чтобы повысить параллелизм.

- Обрабатывать исключения внутри транзакции, чтобы при ошибках гарантированно выполнялся откат, предотвращая частичные изменения.

- Контролировать последовательность операций внутри транзакции, чтобы исключить гонки и нарушенную согласованность, особенно при сложных бизнес-процессах.

Встроенные механизмы 1С тесно интегрированы с СУБД, что позволяет эффективно управлять блокировками и откатами без излишней нагрузки на разработчика при стандартных сценариях.

Как влияют запросы 1С на производительность базы данных

Запросы 1С напрямую формируют нагрузку на сервер баз данных, влияя на скорость обработки информации и отклик системы. Неоптимизированные запросы увеличивают время выполнения, что приводит к блокировкам и снижению общей производительности.

Ключевым фактором является объем данных, которые запрашиваются и обрабатываются. Запросы с выборкой больших объемов без фильтрации или с использованием операций, требующих полного сканирования таблиц (например, отсутствие индексов), значительно замедляют работу базы.

Использование индексов в таблицах критично для быстрого поиска и сортировки данных. 1С автоматически генерирует некоторые индексы, но при частом выполнении сложных запросов рекомендуется дополнительно создавать пользовательские индексы по часто используемым в условиях фильтрации и соединениях полям.

Конструктор запросов 1С позволяет применять оптимизации: ограничения выборки, группировки и агрегатные функции должны использоваться с учетом индексации и объема данных. Следует избегать подзапросов, которые выполняются для каждой строки основной выборки, заменяя их объединениями (JOIN) или предварительной агрегацией.

Параллельное выполнение множества сложных запросов снижает пропускную способность базы. Рекомендуется разбивать задачи на меньшие запросы с сохранением промежуточных результатов, а также использовать кэширование в 1С для часто повторяющихся выборок.

Оптимизация запросов в 1С требует анализа плана выполнения на стороне СУБД, доступного через средства мониторинга. Выявленные «узкие места» – полные сканирования таблиц, медленные соединения, блокировки – должны устраняться путем корректировки структуры запросов и базы данных.

Таким образом, грамотное построение запросов с учетом специфики СУБД и архитектуры 1С является ключом к стабильной и быстрой работе системы, минимизируя задержки и обеспечивая эффективное использование ресурсов сервера.

Вопрос-ответ:

Как происходит взаимодействие 1С с базой данных?

1С обращается к базе данных через специализированный механизм, который обеспечивает обмен информацией между прикладным решением и хранилищем данных. При выполнении запросов 1С посылает команды на сервер базы данных, получает результаты и отображает их пользователю. Такой подход позволяет сохранять целостность и актуальность информации.

Какие типы баз данных могут использоваться в 1С?

Платформа 1С поддерживает работу с несколькими системами управления базами данных. Среди наиболее распространённых — Microsoft SQL Server, PostgreSQL и встроенная файловая база данных. Выбор зависит от масштабов проекта и требований к производительности.

Почему важно правильно настраивать соединение между 1С и базой данных?

От правильных параметров подключения зависит скорость обмена данными и стабильность работы системы. Неправильные настройки могут привести к задержкам, ошибкам в обработке информации и даже потере данных, поэтому стоит уделять внимание конфигурации соединения.

Какие виды запросов к базе данных использует 1С и как они влияют на работу?

1С применяет разные типы запросов, включая выборки, обновления и вставки данных. Оптимальное построение запросов помогает сократить время обработки и минимизировать нагрузку на сервер базы данных. Нерациональное использование может замедлить работу всей системы.

Как 1С обеспечивает безопасность данных при работе с базой?

В платформе реализованы механизмы разграничения доступа, шифрования и контроля изменений. Пользователи получают права только на те данные и операции, которые необходимы им для работы. Это снижает риск несанкционированного доступа и помогает сохранять конфиденциальность информации.

Как 1С взаимодействует с базой данных при выполнении операций?

Программа 1С обращается к базе данных через встроенный механизм, который формирует и отправляет запросы на чтение или изменение информации. При этом 1С использует собственный язык запросов, позволяющий получить нужные данные или внести изменения без прямого доступа к структуре базы. Этот процесс происходит автоматически и прозрачно для пользователя, что облегчает работу с информацией и сохраняет целостность данных.