Изменение значения переменной в SQL – задача, напрямую связанная с контекстом использования: хранимые процедуры, скрипты, блоки управления или динамические запросы. В Transact-SQL, переменные объявляются с помощью ключевого слова DECLARE и изменяются через SET или SELECT. Пример: SET @price = 1000. Это действие обязательно должно происходить до использования переменной в логике запроса.

Если переменная используется в цикле или в блоке BEGIN…END, её значение может быть перезаписано множественно. Важно помнить: SET всегда присваивает одно значение, в то время как SELECT может установить значение на основе множества строк, что потенциально вызывает непредсказуемость, если выборка не ограничена TOP 1 или фильтрацией по ключу.

В PL/pgSQL (PostgreSQL), переменные объявляются в блоке DECLARE, и изменение их значений осуществляется через обычные операторные конструкции. Пример: my_var := 42;. Здесь важно учитывать область видимости переменной: переменная, объявленная внутри функции, недоступна за её пределами, в отличие от глобальных переменных, которые нужно задавать отдельно.

В MySQL переменные различаются по области действия: пользовательские (начинаются с @) и локальные (внутри процедур). Пользовательские переменные можно изменить в любой точке сессии: SET @user_var = ‘new_value’;. Однако при использовании таких переменных в многопоточном окружении необходимо учитывать отсутствие типизации и проверок на существование переменной до её использования.

Изменение переменных в SQL требует строгого контроля порядка операций, понимания области видимости и особенностей конкретного диалекта. Игнорирование этих факторов может привести к логическим ошибкам или некорректным результатам запроса.

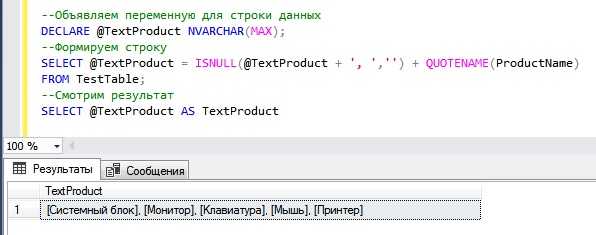

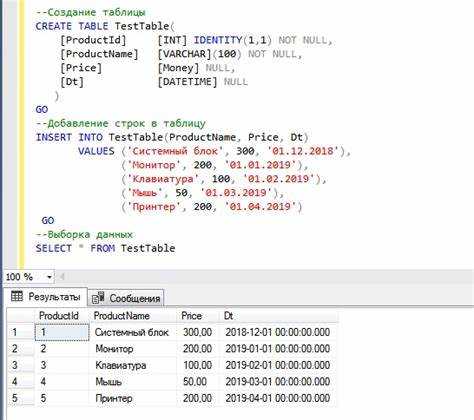

Объявление и присвоение значения переменной в T-SQL

Присвоение значения может выполняться в момент объявления или отдельной инструкцией SET. Пример инициализации сразу: DECLARE @count INT = 10;. Либо сначала объявление, затем присвоение: SET @count = 10;.

Для получения значения из запроса используется конструкция SELECT ... INTO или присвоение через SELECT. Например: SELECT @count = COUNT(*) FROM Users WHERE Active = 1;.

Если используется несколько переменных, их можно объявить одновременно: DECLARE @name NVARCHAR(100), @age INT;. Присваивать значения можно последовательно: SET @name = 'Иван'; SET @age = 30;.

Важно: переменные существуют только в текущем блоке выполнения – в хранимой процедуре, триггере или скрипте. После завершения блока переменные уничтожаются.

Присваивание через SELECT позволяет задать сразу несколько значений: SELECT @name = Name, @age = Age FROM Users WHERE UserID = 1;. Однако, если результат возвращает несколько строк, присвоение произойдёт только из последней строки.

Изменение значения переменной с помощью оператора SET

Оператор SET используется для присваивания нового значения ранее объявленной переменной. Он необходим при необходимости изменить состояние переменной в ходе выполнения SQL-скрипта.

Синтаксис:

SET @имя_переменной = значение;Рекомендации по применению:

- Объявляйте переменную заранее с использованием

DECLARE, если работаете в блокеBEGIN...END(например, в процедурах). - Используйте

SETдля установки значений из выражений, констант, скалярных подзапросов. - Если необходимо задать значение из результата запроса, убедитесь, что он возвращает не более одной строки и одного столбца, иначе возникнет ошибка.

Примеры:

SET @count = 10;– простое присваивание константы.SET @name = (SELECT TOP 1 username FROM users ORDER BY created_at DESC);– установка значения из подзапроса.SET @total = @price * @quantity;– присваивание на основе выражения.

Важно:

SETне может обрабатывать множественные строки – если результатом выражения будет более одной строки, произойдёт ошибка.- Для массового присваивания используйте множественные

SETили разделение через запятую:SET @a = 1, @b = 2;. - В отличие от

SELECT, операторSETвсегда возвращает только одно значение и не влияет на глобальные настройки соединения.

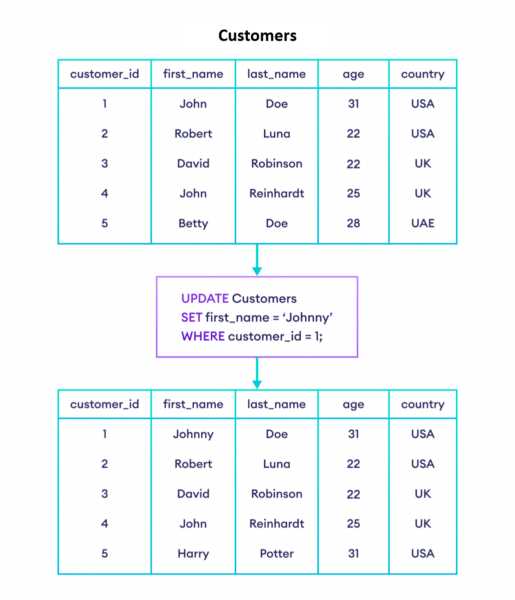

Присваивание значения переменной через SELECT

В T-SQL переменным можно присваивать значения непосредственно из результатов запроса, используя оператор SELECT. Такой подход особенно полезен при извлечении данных из таблиц без необходимости использовать конструкции SET или курсоры.

Синтаксис прост: SELECT @переменная = значение. Например, чтобы сохранить максимальное значение из столбца price таблицы products:

DECLARE @maxPrice DECIMAL(10,2);

SELECT @maxPrice = MAX(price) FROM products;Если запрос возвращает несколько строк и не используется агрегатная функция, присвоится значение из последней строки. Это может привести к неожиданным результатам. Чтобы избежать этого, используйте TOP 1 с явной сортировкой:

SELECT TOP 1 @price = price FROM products ORDER BY price DESC;Допустимо одновременно присваивать значения нескольким переменным:

DECLARE @id INT, @name NVARCHAR(100);

SELECT @id = id, @name = name FROM customers WHERE email = 'user@example.com';Если ни одна строка не соответствует условию, переменная сохраняет предыдущее значение. Чтобы обнулить её, инициализируйте перед SELECT:

SET @id = NULL;

SELECT @id = id FROM users WHERE status = 'inactive';Избегайте вложенных SELECT без гарантии, что они вернут ровно одну строку. Нарушение этого правила приведёт к ошибке, если подзапрос вернёт более одной строки.

Использование переменных в условиях WHERE и IF

В SQL переменные позволяют повысить гибкость запроса, особенно при работе с условиями фильтрации и логикой ветвления. Для локального присваивания значений используется оператор SET, а при извлечении данных – SELECT INTO.

Для использования переменной в WHERE, её необходимо заранее определить и задать значение. Например, в MySQL:

SET @user_status = 'active';

SELECT id, name FROM users WHERE status = @user_status;Это особенно полезно при повторяющемся условии или при передаче значения из внешнего приложения.

В условиях IF переменные применяются для управления логикой выполнения в хранимых процедурах:

DECLARE @threshold INT;

SET @threshold = 100;

IF @threshold > 50

BEGIN

PRINT 'Порог превышен';

END

ELSE

BEGIN

PRINT 'Порог в норме';

ENDВнутри CASE в SELECT также можно использовать переменные:

SET @type = 'admin';

SELECT

CASE

WHEN @type = 'admin' THEN 'Доступ разрешён'

ELSE 'Ограниченный доступ'

END AS access_level;Важно: переменные чувствительны к контексту выполнения. В MySQL переменные с @ сохраняются на сессию, в T-SQL DECLARE действует только внутри блока. Ошибки часто возникают при попытке использовать переменные вне зоны их области видимости.

Также следует избегать сравнения переменных с NULL без IS NULL или IS NOT NULL, так как выражение = NULL всегда возвращает UNKNOWN:

-- Неверно

WHERE @var = NULL

-- Правильно

WHERE @var IS NULLПравильное использование переменных в условиях позволяет писать читаемый, модифицируемый и эффективный SQL-код.

Модификация переменной внутри цикла WHILE

В T-SQL переменные можно изменять напрямую внутри цикла WHILE с помощью операторов SET или SELECT. Это позволяет динамически управлять логикой итераций. Ключевой момент – избегать зависания цикла из-за неинициализированного или некорректно изменяемого условия выхода.

Пример: необходимо инкрементировать счётчик до 10. Используем переменную @i.

DECLARE @i INT = 1;

WHILE @i <= 10

BEGIN

PRINT @i;

SET @i = @i + 1;

END;

Внутри блока BEGIN...END переменная @i изменяется с каждым циклом. Если забыть обновить её значение, цикл станет бесконечным. Проверка условия @i <= 10 будет всегда истинной, если @i не растёт.

Для более сложных случаев допустимо использовать вычисления при присваивании. Например, при накоплении суммы:

DECLARE @sum INT = 0, @val INT = 1;

WHILE @val <= 5

BEGIN

SET @sum = @sum + @val;

SET @val = @val + 1;

END;

PRINT @sum;

Значение @sum после выхода из цикла будет равно 15 (1+2+3+4+5). Важно соблюдать порядок: сначала использовать переменную, затем модифицировать.

Допустимо использовать SELECT для изменения сразу нескольких переменных:

SELECT @a = @a + 1, @b = @b * 2;

Это ускоряет выполнение, особенно при работе с большим числом итераций. Но стоит избегать побочных эффектов, связанных с порядком вычисления выражений внутри SELECT.

Перед использованием переменных в цикле WHILE всегда инициализируйте их, отслеживайте условие выхода, и избегайте лишних обращений к данным, чтобы минимизировать нагрузку на сервер.

Передача переменных в хранимые процедуры

Хранимые процедуры принимают параметры, позволяя динамически управлять логикой SQL-запросов. Для передачи переменных используется ключевое слово PARAMETER при создании процедуры. Например:

CREATE PROCEDURE GetUserById @UserId INT AS SELECT * FROM Users WHERE Id = @UserId

Вызов осуществляется через EXEC или sp_executesql с передачей аргументов напрямую:

EXEC GetUserById @UserId = 5

В SQL Server рекомендуется использовать именованные параметры для повышения читаемости и предотвращения ошибок при изменении порядка параметров. В MySQL применяется синтаксис CALL:

CALL GetUserById(5)

Oracle требует объявления типов параметров IN, OUT или IN OUT. Это определяет направление передачи данных. Пример:

CREATE PROCEDURE GetSalary(emp_id IN NUMBER, salary OUT NUMBER) AS BEGIN SELECT sal INTO salary FROM employees WHERE id = emp_id; END;

Передача NULL требует явного указания типа, особенно в strongly typed базах данных. Например, в T-SQL:

EXEC GetUserById @UserId = NULL

Следует обеспечить обработку NULL внутри процедуры через IS NULL или COALESCE, чтобы избежать неожиданных результатов.

PRINT @ИмяПеременной;

Если переменная содержит числовое значение, оно будет выведено напрямую. При работе со строками, особенно при необходимости объединения текста и значения, используется конкатенация:

PRINT 'Текущее значение: ' + CAST(@Переменная AS NVARCHAR);

Тип данных должен быть приведён к строковому, иначе возникнет ошибка. Для чисел – используйте CAST(... AS NVARCHAR) или CONVERT(NVARCHAR, ...). Для дат – FORMAT(@Дата, 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss').

RAISERROR('Значение: %d', 0, 1, @Переменная) WITH NOWAIT;

PRINT 'Значение A: ' + CAST(@A AS NVARCHAR) + CHAR(13) + CHAR(10) + 'Значение B: ' + CAST(@B AS NVARCHAR);

Используйте PRINT в ключевых точках логики, чтобы изолировать участок, вызывающий ошибку или дающий неверный результат. Это особенно эффективно при условных переходах и циклах.