Курсоры в MS SQL – инструмент для пошаговой обработки строк, но неправильное завершение их использования может привести к утечке памяти и блокировкам. Завершение работы с курсором требует не только его закрытия, но и последующего освобождения ресурсов.

Для корректного выхода из курсора сначала используется команда CLOSE, которая прекращает выборку данных, но оставляет курсор в памяти. Это промежуточный этап, позволяющий при необходимости повторно открыть курсор без его переопределения.

После закрытия необходимо выполнить DEALLOCATE. Эта команда удаляет определение курсора и полностью освобождает связанные с ним ресурсы. Остановка только на CLOSE без DEALLOCATE – частая ошибка, которая со временем нагружает систему и снижает производительность.

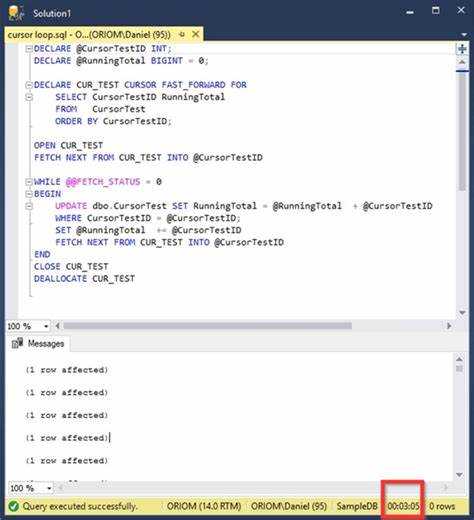

Рекомендуется использовать шаблон:

DECLARE cursor_name CURSOR FOR SELECT ... OPEN cursor_name FETCH NEXT FROM cursor_name INTO ... WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN -- обработка строки FETCH NEXT FROM cursor_name INTO ... END CLOSE cursor_name DEALLOCATE cursor_name

Исключать любой из этапов – значит оставлять ресурсы SQL Server в неопределённом состоянии. В высоконагруженных системах это ведёт к накоплению «зомби»-процессов, которые не видны напрямую, но замедляют выполнение запросов и увеличивают время отклика базы.

Когда необходимо использовать DEALLOCATE после использования курсора

После завершения работы с курсором в MS SQL важно освободить все ресурсы, связанные с ним. Это достигается с помощью оператора DEALLOCATE. Его применение необходимо в следующих случаях:

1. После завершения всех операций с курсором, чтобы гарантировать освобождение памяти и других системных ресурсов, которые были выделены для его работы. Несвоевременный вызов DEALLOCATE может привести к утечке памяти и снижению производительности базы данных.

2. Когда курсор больше не будет использоваться в текущей сессии или процедуре. Если курсор был открыт, но не был освобожден, он продолжит занимать ресурсы даже после его закрытия через CLOSE.

3. В случае использования динамических или статических курсоров, которые требуют явного вызова DEALLOCATE для правильной очистки. Статические и динамические курсоры обычно требуют больше системных ресурсов, и их неявное освобождение может привести к проблемам с производительностью в случае долгосрочного использования.

4. Когда курсор используется в хранимой процедуре или функции, особенно если эта процедура вызывается многократно в рамках одного сеанса. Важно обеспечить, чтобы ресурсы освобождались после каждого завершения работы с курсором, чтобы не возникали проблемы при многократных вызовах.

DEALLOCATE следует использовать обязательно после выполнения всех операций с курсором и закрытия соединения. Это правило поможет избежать не только утечек памяти, но и других ошибок, связанных с неправильной работой с курсорами в MS SQL.

Как корректно завершить цикл FETCH NEXT в теле курсора

В языке T-SQL цикл с оператором FETCH NEXT используется для последовательного извлечения строк из результирующего набора данных в курсоре. Однако важно правильно завершить этот цикл, чтобы избежать ошибок и утечек ресурсов. Процесс завершения цикла в теле курсора должен учитывать несколько важных аспектов.

Первое, что нужно учитывать – это проверка успешности извлечения строки. После каждого вызова FETCH NEXT необходимо проверять, была ли успешно извлечена новая строка. Это делается с помощью системной переменной @@FETCH_STATUS. Если значение этой переменной равно 0, значит, строка была успешно извлечена, и цикл может продолжиться. Если значение переменной равно -1, это означает, что курсор достиг конца набора данных. В этом случае цикл должен завершиться.

Второе – важно правильно обработать возможные ошибки при работе с курсором. Необходимо предусмотреть обработку ошибок с помощью блока TRY…CATCH, чтобы гарантировать корректное закрытие курсора и освобождение ресурсов в случае возникновения исключений.

Пример правильной структуры цикла с FETCH NEXT:

DECLARE my_cursor CURSOR FOR SELECT column1, column2 FROM my_table; OPEN my_cursor; FETCH NEXT FROM my_cursor INTO @var1, @var2; WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN -- Логика обработки данных FETCH NEXT FROM my_cursor INTO @var1, @var2; END CLOSE my_cursor; DEALLOCATE my_cursor;

В данном примере цикл продолжает работать, пока FETCH NEXT не вернет значение -1. Важный момент: оператор FETCH NEXT должен быть вызван внутри тела цикла, иначе цикл будет выполняться бесконечно.

Также стоит помнить, что для корректного завершения цикла нужно правильно закрывать и деаллокировать курсор. Это обязательный шаг, иначе ресурсы, связанные с курсором, останутся занятыми, что может привести к утечке памяти или блокировкам в базе данных.

Что произойдёт, если не закрыть курсор после использования

Не закрытие курсора в MS SQL может привести к нескольким негативным последствиям, влияющим на производительность базы данных и её стабильность.

- Блокировка ресурсов. Курсоры используют системные ресурсы, такие как память и дескрипторы. Если курсор не закрыть, ресурсы остаются занятыми, что может привести к исчерпанию доступных дескрипторов в системе.

- Проблемы с производительностью. Открытые курсоры продолжают удерживать соединение с сервером, что замедляет выполнение запросов и приводит к излишней нагрузке на сервер. Даже если курсор не используется активно, его наличие всё равно создаёт лишнюю нагрузку.

- Проблемы с параллельными запросами. Открытые курсоры могут блокировать другие операции, вызывая проблемы с параллельным выполнением запросов. Это увеличивает время ожидания и снижает общую производительность базы данных.

- Потеря целостности данных. Оставленный открытым курсор может вмешиваться в другие операции с данными, такие как изменения или удаления записей, что может привести к несогласованности состояния базы данных.

- Ошибки выполнения. Некоторые версии MS SQL Server могут вызвать ошибки при попытке открыть новый курсор, если система исчерпала максимальное количество разрешённых открытых курсоров.

Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется всегда явно закрывать курсор с помощью команды DEALLOCATE или CLOSE, даже если не требуется дальнейшее использование его данных. Это позволит освободить ресурсы и обеспечить корректную работу базы данных.

Разница между CLOSE и DEALLOCATE курсора

В MS SQL курсоры используются для обработки строк в результатах запросов, однако для правильного завершения работы с ними необходимо корректно освободить ресурсы. Важно понимать разницу между командами CLOSE и DEALLOCATE, так как каждая выполняет свою функцию.

CLOSE освобождает курсор от ссылок на текущий набор данных, но не удаляет сам курсор из памяти. Это означает, что после вызова CLOSE курсор остается в системе, и его можно снова открыть и использовать в дальнейшем. Например, если необходимо повторно использовать тот же курсор после выполнения нескольких операций, CLOSE будет предпочтительнее.

- Когда использовать: Когда нужно завершить работу с курсором, но оставить его доступным для повторного использования.

- Пример: SELECT-запрос, выполнение нескольких действий с результатами и последующее использование того же курсора.

DEALLOCATE полностью освобождает ресурсы, связанные с курсором, удаляя его из памяти. После выполнения команды DEALLOCATE курсор становится недоступным, и повторное его использование невозможно. Это более радикальный способ завершения работы с курсором, когда курсор больше не требуется.

- Когда использовать: Когда курсор больше не нужен, и необходимо освободить ресурсы, связанные с ним.

- Пример: Завершение работы с курсором после выполнения всех операций и освобождение всех системных ресурсов.

Основное различие между CLOSE и DEALLOCATE заключается в том, что CLOSE только завершает текущую работу с курсором, не освобождая ресурсы, в то время как DEALLOCATE полностью удаляет курсор, высвобождая всю память и ресурсы, которые были выделены для его работы.

Рекомендуется использовать DEALLOCATE после того, как курсор больше не нужен, чтобы избежать утечек памяти. В случае необходимости многократного использования курсора в рамках одной сессии, можно ограничиться CLOSE.

Как проверить, открыт ли курсор перед его закрытием

Для предотвращения ошибок и утечек памяти при работе с курсорами в MS SQL важно заранее проверять их состояние перед закрытием. SQL Server не предоставляет прямой команды для проверки открытого состояния курсора, но существует несколько эффективных способов реализовать эту проверку.

Первым шагом является использование системы ошибок в SQL Server. Курсор можно закрыть через команду CURSOR_CLOSE, но прежде чем это делать, важно убедиться, что он вообще был открыт. Один из вариантов – использование переменной, которая будет отслеживать состояние курсора. Например:

DECLARE @CursorState INT;

SET @CursorState = 0;

-- Открытие курсора

DECLARE cursor_example CURSOR FOR

SELECT column_name FROM table_name;

OPEN cursor_example;

-- Проверка состояния курсора

IF CURSOR_STATUS('global', 'cursor_example') >= 0

BEGIN

SET @CursorState = 1; -- Курсор открыт

END

Здесь используется встроенная функция CURSOR_STATUS, которая возвращает целочисленное значение. Если курсор открыт, функция возвращает 0 или больше (в зависимости от контекста), иначе – отрицательное значение, указывающее на ошибку или закрытие курсора.

При попытке закрытия курсора следует убедиться в его состоянии с помощью вышеуказанной проверки. Если курсор закрыт, повторное закрытие вызовет ошибку, что может привести к ненужному расходу ресурсов или сбоям в процессе выполнения запроса.

В случае работы с динамическими курсорами или вложенными блоками кода, рекомендуется всегда использовать явную проверку перед закрытием или деалокацией курсора. Это может быть особенно полезно при работе с длинными транзакциями или большими наборами данных, где состояние курсора меняется в зависимости от логики программы.

Таким образом, использование CURSOR_STATUS – это простой и эффективный способ проверки, открыт ли курсор перед его закрытием, что позволяет избежать ошибок и утечек ресурсов.

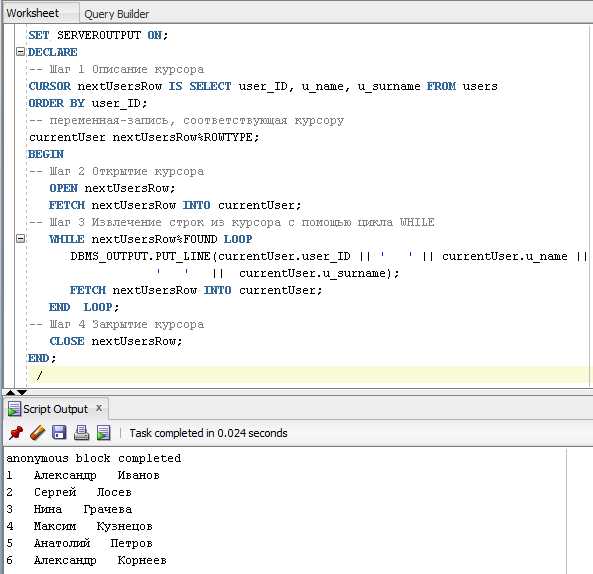

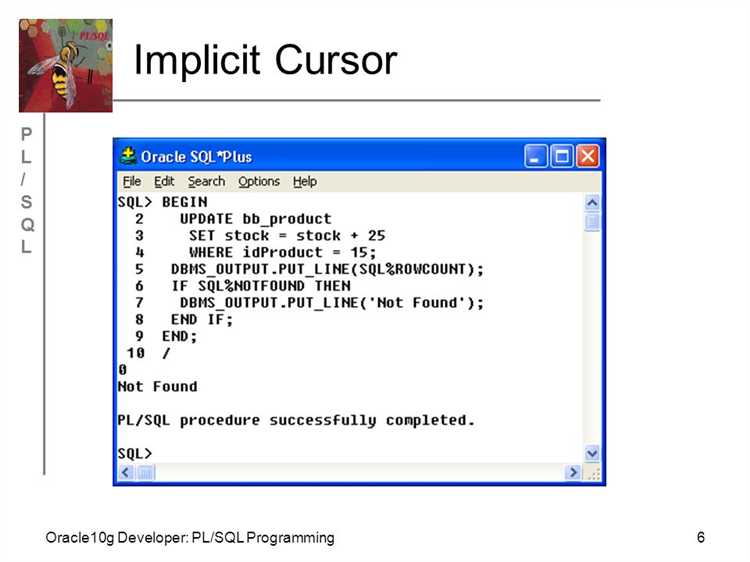

Использование переменной @@FETCH_STATUS для контроля выхода из курсора

Переменная @@FETCH_STATUS в MS SQL используется для контроля состояния извлечения данных с помощью курсора. Она возвращает код состояния, который указывает, было ли успешно выполнено извлечение следующей строки в курсоре. Значение переменной может быть одним из следующих:

- 0 – строка успешно извлечена;

- -1 – достигнут конец данных, больше нет строк для извлечения;

- -2 – ошибка, строка не доступна для извлечения.

Контроль значения переменной @@FETCH_STATUS критичен для правильного завершения работы с курсором. Она позволяет эффективно управлять циклом извлечения данных, предотвращая ошибочные операции и исключая зацикливание в случае ошибок или достижения конца набора данных.

Основное применение переменной @@FETCH_STATUS заключается в проверке ее значения в условии цикла, например, в конструкции WHILE. Для этого после каждого извлечения строки через FETCH NEXT необходимо проверить текущий статус, чтобы определить, следует ли продолжить работу с курсором или завершить цикл.

Пример использования переменной @@FETCH_STATUS:

DECLARE cursor_name CURSOR FOR SELECT column_name FROM table_name; OPEN cursor_name; FETCH NEXT FROM cursor_name INTO @variable; WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN -- Обработка данных FETCH NEXT FROM cursor_name INTO @variable; END; CLOSE cursor_name; DEALLOCATE cursor_name;

В данном примере цикл продолжается, пока переменная @@FETCH_STATUS возвращает значение 0, что означает успешное извлечение строки. Как только достигается конец данных (значение -1), цикл завершится.

Особое внимание следует уделить проверке состояния курсора после каждого вызова FETCH NEXT. Игнорирование проверки может привести к ошибкам в логике программы, когда код продолжит работать с несуществующими данными или будет зациклен.

В случае ошибки извлечения строки (например, если данные недоступны или нарушена целостность данных), переменная @@FETCH_STATUS вернет значение -2, что позволяет обнаружить такие ситуации и, если необходимо, прервать дальнейшие действия с курсором.

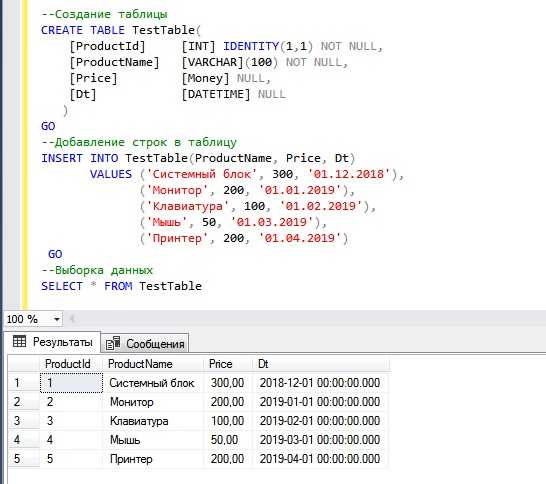

Как освободить ресурсы после завершения работы с курсором

Использование DEALLOCATE обязательно после выполнения операций с курсором. Например, если вы открыли курсор с помощью DECLARE и начали его использование через OPEN и FETCH, после завершения работы с ним следует выполнить команду DEALLOCATE. Она снимает все блокировки и очищает внутренние структуры, связанные с курсором.

Пример использования:

DECLARE my_cursor CURSOR FOR

SELECT column1, column2 FROM my_table;

OPEN my_cursor;

FETCH NEXT FROM my_cursor INTO @var1, @var2;

-- Работа с курсором

CLOSE my_cursor;

DEALLOCATE my_cursor;

Команда DEALLOCATE освобождает все ресурсы, связанные с курсором, включая память, выделенную для хранения текущего положения курсора, и любые блокировки, которые могли быть установлены в процессе его работы. Важно отметить, что закрытие курсора через CLOSE не освобождает ресурсы, а лишь завершает текущую сессию работы с ним, оставляя открытым доступ к ресурсу в оперативной памяти. Поэтому всегда нужно использовать DEALLOCATE для полной очистки.

Кроме того, при работе с курсорами в блоках TRY...CATCH важно, чтобы в секции CATCH также была предусмотрена очистка ресурсов. Если курсор не будет деаллокирован в случае возникновения ошибки, это может привести к накоплению неосвобожденных ресурсов и ухудшению производительности базы данных.

Наконец, рекомендуется использовать курсоры как можно реже, поскольку они могут быть ресурсоемкими. Вместо этого рассмотрите использование альтернативных конструкций, таких как JOIN или APPLY, которые позволяют обрабатывать данные без необходимости создания курсоров. Это улучшит производительность и снизит нагрузку на сервер.

Вопрос-ответ:

Что такое курсор в MS SQL и для чего он используется?

Курсор в MS SQL — это механизм, который позволяет обрабатывать строки данных по одной в цикле. Он используется, когда необходимо выполнить операции над каждой строкой результирующего набора, которые невозможно выполнить с помощью обычных запросов. Курсоры могут быть полезны для работы с большим объемом данных или для выполнения сложных логик, где нужно выполнить несколько шагов обработки для каждой строки.

Как правильно завершить работу с курсором в MS SQL?

Завершить работу с курсором в MS SQL можно с помощью команды `CLOSE`, которая закрывает курсор, а затем рекомендуется использовать команду `DEALLOCATE`, чтобы освободить ресурсы, связанные с курсором. Это предотвращает утечку памяти и другие проблемы, связанные с использованием курсоров. Пример кода:

Что происходит, если не закрыть курсор в MS SQL?

Если не закрыть курсор, это может привести к утечке памяти и блокировке ресурсов в базе данных. Курсор продолжит занимать ресурсы, даже если он уже не используется, что может повлиять на производительность системы, особенно в случаях, когда используется большое количество курсоров или длительная работа с ними.

Как правильно завершить работу с курсором в MS SQL?

Для правильного завершения работы с курсором в MS SQL необходимо выполнить несколько шагов. Сначала нужно использовать команду `FETCH` для получения данных и проверки, остались ли строки для обработки. После того как все строки обработаны, следует закрыть курсор с помощью команды `CLOSE`. Это освобождает ресурсы, занятые курсором. Для окончательного освобождения всех связанных с ним ресурсов нужно использовать команду `DEALLOCATE`, которая удаляет курсор из памяти. Не следует забывать о корректной обработке ошибок, чтобы гарантировать завершение всех операций, даже если возникли непредвиденные ситуации.