При работе с SQL часто возникает необходимость динамически получать имя базы данных и использовать его в запросах или для других операций. Стандартные способы работы с базой данных часто предполагают жестко закодированные значения, что не всегда удобно и гибко. Сохранение имени базы данных в переменную позволяет сделать запросы более универсальными и улучшить масштабируемость кода.

Для реализации такого подхода в SQL можно использовать разные методы в зависимости от используемой системы управления базами данных (СУБД). Например, в MySQL или PostgreSQL можно воспользоваться встроенными функциями для получения имени текущей базы данных. В SQL Server существуют системные переменные и функции, которые позволяют извлечь это значение без необходимости повторного указания имени базы данных вручную в каждом запросе.

В MySQL для получения имени базы данных используется функция DATABASE(). Пример кода:

SET @db_name = DATABASE(); SELECT @db_name;

Этот код сохранит имя текущей базы данных в переменную @db_name, после чего можно использовать эту переменную в дальнейшем для построения динамических запросов.

В PostgreSQL для аналогичной задачи используется функция current_database(). Пример:

DO $$ DECLARE db_name text; BEGIN db_name := current_database(); RAISE NOTICE 'Database Name: %', db_name; END $$;

Такой подход позволяет интегрировать имя базы данных в более сложные процессы, например, при генерации отчетов или выполнении операций в разных базах данных на одном сервере.

Применение переменной для хранения имени базы данных позволяет улучшить гибкость кода, минимизируя необходимость внесения изменений в запросы при изменении баз данных. Важно учитывать, что подходы могут различаться в зависимости от СУБД, поэтому всегда стоит проверять документацию для уточнения деталей работы с функциями и переменными.

Использование переменных в SQL для хранения имени базы данных

Для хранения имени базы данных в SQL можно использовать переменные, что позволяет сделать код гибким и динамичным. Вместо жестко заданного имени базы данных в запросах, переменная может хранить это значение, обеспечивая возможность изменения базы данных без необходимости изменять сам SQL-код. Это особенно полезно в скриптах, которые выполняются на разных окружениях (например, на тестовом и продакшн-сервере), где имя базы данных может отличаться.

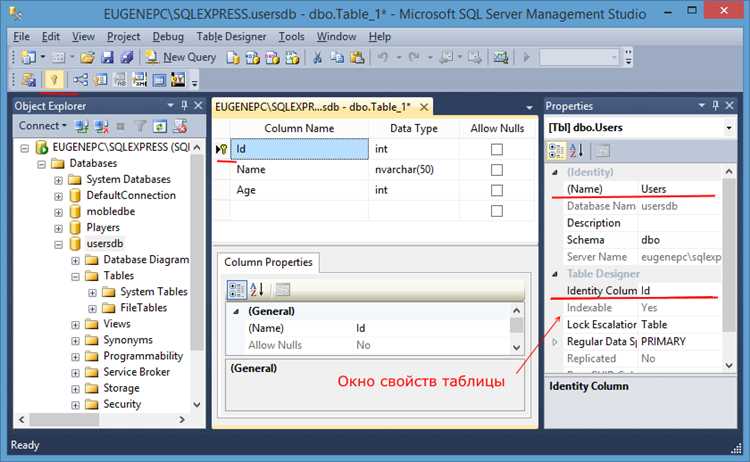

В SQL Server переменные создаются с помощью команды DECLARE. Например:

DECLARE @dbName NVARCHAR(128);После того, как переменная определена, ей можно присвоить значение с помощью оператора SET:

SET @dbName = 'MyDatabase';Далее переменную можно использовать в запросах. В SQL Server для динамического выполнения команд, включающих переменную, используется команда EXEC или sp_executesql. Например:

EXEC('USE ' + @dbName);Важно помнить, что для работы с динамическими запросами необходимо учитывать потенциальные риски, такие как SQL-инъекции. Чтобы избежать таких угроз, стоит использовать параметры в динамических запросах, а не просто конкатенировать строки.

В MySQL аналогичный механизм возможен с использованием переменных. Пример создания переменной в MySQL:

SET @dbName = 'MyDatabase';Для использования переменной в запросах используется синтаксис CONCAT для формирования динамических строк. Например:

SET @sql = CONCAT('USE ', @dbName);

PREPARE stmt FROM @sql;

EXECUTE stmt;В MySQL также можно использовать SELECT для получения значений и их присвоения переменным:

SELECT DATABASE() INTO @dbName;Переменные в SQL обеспечивают гибкость, но важно помнить о правильной обработке данных и тестировании кода для предотвращения ошибок выполнения.

Как получить имя текущей базы данных с помощью SQL-запроса

Для получения имени текущей базы данных в SQL можно использовать несколько подходов, в зависимости от типа СУБД. В большинстве систем управления базами данных существует стандартный запрос, который возвращает название базы данных, с которой работает пользователь в данный момент.

Для MySQL и MariaDB используется функция DATABASE(). Этот запрос возвращает строку с именем текущей базы данных:

SELECT DATABASE();В SQL Server можно воспользоваться системной функцией DB_NAME(). При отсутствии параметра функция возвращает имя текущей базы данных:

SELECT DB_NAME();Для PostgreSQL существует команда current_database(), которая аналогично возвращает имя активной базы данных:

SELECT current_database();Кроме того, в некоторых случаях, например, при использовании нескольких схем в одной базе данных, может потребоваться получить имя схемы, а не базы данных. В таких случаях использование системных представлений или переменных СУБД может быть полезным.

В зависимости от контекста и специфики работы с базой данных, получение имени текущей базы может быть важным шагом при написании скриптов для автоматизации или логирования. Важно учитывать, что использование этих запросов возвращает информацию о базе данных только в контексте текущего сеанса, а не о всех доступных базах данных в системе.

Пример записи имени базы данных в переменную в MySQL

Для записи имени базы данных в переменную в MySQL можно использовать системную функцию `DATABASE()`, которая возвращает имя текущей базы данных. Переменные в MySQL могут быть объявлены с помощью ключевого слова `SET` или через использование `SELECT INTO` для их присваивания.

Простой пример записи имени базы данных в переменную:

SET @db_name = DATABASE();

SELECT @db_name;

Если необходимо получить имя базы данных не по текущему контексту, а указав конкретную базу данных, можно воспользоваться запросом с `INFORMATION_SCHEMA`:

SELECT SCHEMA_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA WHERE SCHEMA_NAME = 'example_db';

В этом примере мы получаем имя базы данных, которое можно сохранить в переменную с помощью подходящего запроса:

SET @db_name = (SELECT SCHEMA_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA WHERE SCHEMA_NAME = 'example_db');

Это решение позволяет более гибко работать с переменными в MySQL, особенно при работе с несколькими базами данных или динамическими запросами.

Как сохранить имя базы данных в переменную с использованием T-SQL

В T-SQL для сохранения имени текущей базы данных в переменную можно использовать встроенную функцию `DB_NAME()`. Эта функция возвращает имя базы данных, с которой в данный момент работает сессия.

Для того чтобы сохранить имя базы данных в переменную, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Объявить переменную с нужным типом данных. Обычно для хранения имени базы данных используется тип `NVARCHAR`. Пример:

DECLARE @DatabaseName NVARCHAR(128);

2. Присвоить значению переменной результат работы функции `DB_NAME()`. Если в качестве параметра функции не передать аргумент, будет возвращено имя текущей базы данных. Пример:

SET @DatabaseName = DB_NAME();

3. Для получения имени базы данных другой сессии или в случае работы с удаленной базой данных, можно указать её имя в качестве аргумента функции `DB_NAME()`. Например:

SET @DatabaseName = DB_NAME('master');

PRINT @DatabaseName;

Таким образом, с помощью функции `DB_NAME()` можно эффективно получить имя базы данных и использовать его в дальнейшем в запросах или логике процедуры. Также этот метод можно использовать для динамического изменения контекста базы данных в скриптах и процедурах.

Автоматическое определение имени базы данных в различных СУБД

Для динамического получения имени базы данных в SQL-запросах в различных СУБД используются разные методы. В каждой системе существуют свои функции и запросы для извлечения этой информации.

В MySQL можно использовать функцию DATABASE(), которая возвращает имя текущей базы данных. Пример запроса:

SELECT DATABASE();

Эта функция подходит для всех версий MySQL, начиная с 3.23.23. Она будет работать в рамках активной сессии, возвращая имя базы данных, к которой подключен пользователь.

В PostgreSQL для этой цели используется системная переменная current_database(). Пример запроса:

SELECT current_database();

Она возвращает строку с именем базы данных, в которой выполняется текущий запрос.

Для SQL Server применяется функция DB_NAME(). По умолчанию она возвращает имя текущей базы данных, но можно передать в неё идентификатор базы данных для получения другого значения. Пример запроса:

SELECT DB_NAME();

В случае, если необходимо указать конкретную базу данных, используется:

SELECT DB_NAME(2);

Этот запрос вернёт имя базы данных с идентификатором 2.

В Oracle информация о текущей базе данных извлекается через представление GLOBAL_NAME. Для этого используется запрос:

SELECT * FROM GLOBAL_NAME;

Результатом будет строка с именем базы данных, к которой подключен пользователь.

Важно учитывать, что методы могут отличаться не только по синтаксису, но и по функционалу. Например, в некоторых случаях запросы могут работать только в рамках активной сессии, а в других – требовать дополнительных привилегий. Выбор метода зависит от СУБД и задач, которые необходимо решить.

Как использовать переменную для смены базы данных в SQL-запросах

Для смены базы данных в SQL-запросах можно использовать переменные, что значительно упрощает работу с несколькими базами данных в одном скрипте. Важно учитывать, что SQL-серверы, такие как MySQL и SQL Server, имеют разные подходы к использованию переменных в контексте смены базы данных.

В MySQL для динамической смены базы данных можно использовать команду USE, предварительно задав имя базы данных через переменную. Пример:

SET @db_name = 'my_database';

SET @sql_query = CONCAT('USE ', @db_name);

PREPARE stmt FROM @sql_query;

EXECUTE stmt;

DEALLOCATE PREPARE stmt;

Здесь создается строка, которая изменяет базу данных с помощью команды USE. После того как строка подготовлена, она выполняется через PREPARE и EXECUTE.

Для SQL Server подход несколько отличается. Вместо использования PREPARE и EXECUTE можно выполнить динамический SQL с помощью команды EXEC sp_executesql:

DECLARE @db_name NVARCHAR(50);

SET @db_name = N'my_database';

EXEC('USE ' + @db_name);

В SQL Server важно помнить, что команда USE выполняется только в контексте текущего сеанса. Это означает, что она не будет работать как часть динамического SQL-запроса, если запрос выполняется в другом контексте (например, внутри транзакции).

Для работы с несколькими базами данных в одном скрипте рекомендуется следить за порядком выполнения запросов. Переключение базы данных в середине выполнения может вызвать неожиданные результаты, если запросы зависят от текущей базы данных. Поэтому важно тщательно планировать структуру запросов, избегая перемешивания запросов на разные базы данных в одном блоке.

Также стоит помнить, что использование переменных для смены базы данных может привести к проблемам с производительностью, если запросы будут часто переключать базы данных. В таких случаях лучше использовать явное указание базы данных в каждом запросе, что будет быстрее и безопаснее.

Особенности работы с переменными при подключении к различным базам данных

Работа с переменными при подключении к базам данных имеет особенности в зависимости от типа СУБД и используемого языка программирования. Ниже рассмотрены основные моменты, которые важно учитывать при работе с переменными в контексте подключения к различным базам данных.

- MySQL: Для работы с переменными в MySQL можно использовать как сессионные, так и глобальные переменные. Важно помнить, что сессионные переменные действуют только в пределах текущего соединения, и после разрыва соединения они теряют своё значение.

- PostgreSQL: В PostgreSQL используется команда

SETдля присваивания значений переменным в сессии. Переменные в PostgreSQL хранятся до завершения сессии и могут использоваться для различных целей, например, для оптимизации запросов или конфигурации. - SQL Server: В SQL Server можно использовать локальные переменные, объявляемые через

DECLARE. Эти переменные существуют только в пределах текущего блока или процедуры. Кроме того, SQL Server поддерживает использование параметров в запросах для динамического задания значений. - SQLite: SQLite не имеет поддержки переменных на уровне СУБД в том же смысле, что и другие СУБД, но поддерживает использование параметров в SQL-запросах через привязку значений. Это удобно при работе с динамическими запросами.

При работе с переменными важно учитывать несколько факторов:

- Тип данных переменной: Нужно тщательно следить за типами данных, которые присваиваются переменным, чтобы избежать ошибок приведения типов при передаче данных в запросы.

- Область видимости переменной: В зависимости от СУБД и настроек сессии область видимости переменных может быть ограничена. Это особенно важно при использовании переменных в процедурах или функциях.

- Безопасность: При динамическом формировании SQL-запросов на основе переменных следует избегать уязвимостей, таких как SQL-инъекции. Использование параметризованных запросов является важной практикой для предотвращения подобных атак.

- Переменные в транзакциях: В случае работы с транзакциями переменные могут терять свои значения при откате транзакции. Это стоит учитывать, если переменные используются для управления состоянием или логикой транзакций.

При подключении к базе данных через внешние приложения часто используется поддержка переменных на уровне программного интерфейса, например, в Python через библиотеку psycopg2 для PostgreSQL или pymysql для MySQL. В этом случае переменные передаются как параметры в запросы, что позволяет гибко работать с данными без необходимости их жесткой привязки к SQL-запросам.

Основной рекомендацией при работе с переменными является использование средств, предлагаемых самой СУБД, и избегание жестко закодированных значений в запросах. Это повысит гибкость, безопасность и читаемость кода.

Ошибки и проблемы при работе с переменными для имени базы данных в SQL

При использовании переменных для имени базы данных в SQL могут возникать различные проблемы, связанные с синтаксисом, безопасностью и производительностью. Ниже рассмотрены основные ошибки, которые могут возникнуть, а также рекомендации по их избеганию.

1. Невозможность прямого использования переменной для имени базы данных в запросах

В SQL нельзя напрямую использовать переменные для имени базы данных, так как SQL-команды не поддерживают динамическую интерполяцию строк в ключевых частях запроса (например, имя базы данных). Это приводит к ошибке синтаксиса. Например:

SET @dbname = 'testdb'; USE @dbname; -- Ошибка

Решение: необходимо использовать динамический SQL. Это можно сделать через команду EXEC или sp_executesql:

SET @dbname = 'testdb';

EXEC('USE ' + @dbname);

2. Проблемы с безопасностью (SQL-инъекции)

Использование переменных для динамических имен баз данных может быть уязвимо к SQL-инъекциям, если входные данные не проверяются должным образом. Например, если пользователь может изменить значение переменной, это может привести к выполнению нежелательных SQL-команд.

Решение: всегда проверяйте и фильтруйте ввод, перед тем как использовать его в запросах. Также рекомендуется использовать подготовленные выражения (prepared statements) для выполнения динамических запросов.

3. Проблемы с производительностью при частом использовании динамического SQL

Динамический SQL может вызвать дополнительные затраты на парсинг и планирование запроса, что негативно скажется на производительности при его частом использовании. Например, каждый запрос с EXEC может требовать повторной компиляции и оптимизации, что снижает производительность.

Решение: минимизируйте использование динамического SQL, особенно в высоконагруженных приложениях. Лучше заранее подготовить все запросы и использовать их без необходимости перегенерировать SQL-код каждый раз.

4. Ошибки при работе с контекстом базы данных

После использования команды USE с переменной, которая изменяет контекст базы данных, может возникнуть ошибка, если попытаться выполнить дальнейшие запросы в другом контексте базы данных. Например, переключение базы данных внутри одного сеанса может не привести к ожидаемому результату, если сессия уже использует другую базу данных.

Решение: убедитесь, что все запросы, использующие динамическое имя базы данных, выполняются в одном сеансе, и контекст базы данных не меняется после их выполнения.

5. Ошибки совместимости разных версий SQL-сервера

Разные версии SQL-серверов могут по-разному обрабатывать динамические запросы с переменными, что приводит к несовместимости кода. Например, одна версия может поддерживать определенные синтаксические конструкции, в то время как другая – нет.

Решение: всегда проверяйте совместимость используемой версии SQL-сервера с динамическим SQL. Используйте официальную документацию для вашей версии SQL-сервера для корректного написания кода.

6. Ошибки с правами доступа

Когда используется переменная для имени базы данных, могут возникнуть проблемы с правами доступа. Даже если у пользователя есть доступ к базе данных, которая указана в переменной, он может не иметь доступа к базе данных, которая используется в другом запросе.

Решение: проверяйте, что пользователь имеет достаточные права на все базы данных, к которым осуществляется доступ через динамический SQL.

Вопрос-ответ:

Почему нужно сохранять имя базы данных в переменную в SQL?

Сохранение имени базы данных в переменную может быть полезным в различных ситуациях. Например, когда нужно динамически менять контекст базы данных в скриптах или процедурах, а также при выполнении операций с несколькими базами данных. Переменная позволяет избежать жестко закодированных значений, что делает код более гибким и адаптируемым. Кроме того, это упрощает поддержку и изменение конфигурации в будущем.

Какие ограничения существуют при сохранении имени базы данных в переменную в SQL?

Сохранение имени базы данных в переменную в SQL может столкнуться с несколькими ограничениями. Во-первых, в некоторых СУБД, таких как SQL Server, функция `DB_NAME()` возвращает имя базы данных только в контексте текущего соединения, что может быть неудобно при работе с несколькими базами данных одновременно. Во-вторых, некоторые операции могут требовать явного указания базы данных, а использование переменных может ограничить гибкость, если имя базы данных необходимо менять часто. Важно учитывать, что использование переменных для хранения имени базы данных может быть менее эффективным, чем явное указание имени базы данных в запросах в тех случаях, когда база данных не изменяется.