Процесс переноса файловой базы 1С на сервер SQL – это важный шаг для повышения производительности и надежности работы системы. Однако, несмотря на очевидные преимущества, такие как улучшение масштабируемости и снижение нагрузки на сервер, он требует внимательного подхода и правильного планирования. Важно понимать, что просто скопировать данные из одной базы в другую недостаточно – нужно учесть особенности структуры данных и взаимодействия с внешними сервисами.

Первое, на что стоит обратить внимание, – это обеспечение целостности данных. 1С хранит данные в файловой базе в специфическом формате, который не всегда напрямую совместим с SQL. При переходе важно правильно настроить соответствие между таблицами, индексами и связями, чтобы избежать потерь данных и ошибок при обработке запросов. Одним из критически важных этапов является создание резервной копии оригинальной базы перед началом миграции.

Для минимизации риска потери данных важно выполнять перенос поэтапно, начиная с небольшой части базы, чтобы протестировать работу системы на новом уровне. Использование специальных инструментов для конвертации данных между файловыми и SQL-форматами (например, утилита «Конвертация базы 1С») поможет избежать ошибок при миграции. Также необходимо тщательно настроить SQL-сервер для оптимальной работы с базой 1С: правильная настройка индексов, параметров производительности и масштабируемости значительно ускорит процесс работы с большими объемами данных.

Необходимо также учитывать, что перенос базы 1С на SQL требует обязательной настройки прав доступа, так как уровень безопасности в SQL отличается от файловой базы. Этот момент особенно важен для предотвращения утечек данных и обеспечения контроля за действиями пользователей в системе. После переноса базы следует провести серию тестов для проверки функционала и корректности работы всех операций в новой среде.

Подготовка к переносу: проверка целостности данных и резервное копирование

Для проверки целостности базы данных в 1С можно использовать встроенные инструменты, такие как «Проверка данных» и «Режим диагностики». Эти инструменты позволяют выявить проблемы на уровне объектов данных, а также определить наличие ошибок в структуре базы. Рекомендуется запускать проверку данных несколько раз, чтобы исключить случайные ошибки и получить достоверную картину состояния базы.

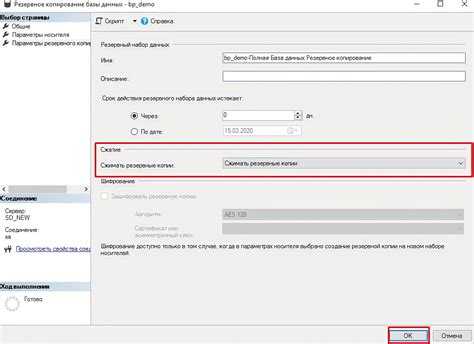

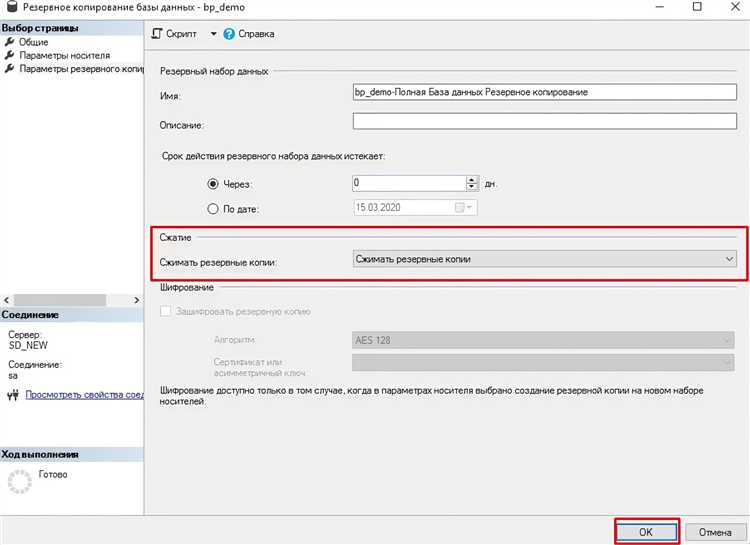

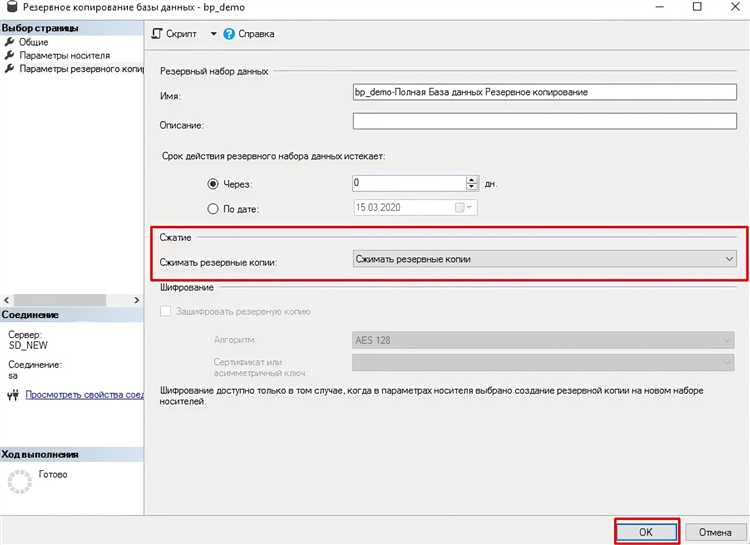

После проведения проверки целостности важно обеспечить надежное резервное копирование. Это необходимо для того, чтобы в случае возникновения проблем во время переноса, можно было восстановить систему до состояния до начала работ. Резервное копирование должно быть выполнено в несколько этапов: создание резервной копии самой базы данных, а также резервных копий всех дополнительных объектов (например, конфигураций, внешних обработок и отчетов). Важно убедиться, что резервные копии хранятся в нескольких местах и доступны для быстрого восстановления.

Для создания резервной копии можно использовать встроенные механизмы 1С, такие как «Резервное копирование» или специальные инструменты для работы с файловыми системами. Важно выполнить полное копирование, а не только базовых данных, чтобы при необходимости можно было восстановить всю систему в целом, включая настройки и конфигурации.

Надежное резервное копирование, проверка целостности данных и осмотренные перед переносом проблемы являются основой для успешного выполнения процедуры переноса базы данных 1С на SQL. Не стоит пренебрегать этими этапами, так как любые недочеты могут привести к серьезным последствиям, вплоть до потери данных.

Выбор типа подключения к SQL-серверу для 1С

При переносе базы 1С на SQL важно правильно выбрать тип подключения к серверу, чтобы обеспечить стабильную работу системы и минимизировать риски потери данных. В 1С поддерживаются несколько типов подключения, каждый из которых имеет свои особенности и рекомендации по использованию.

Первый тип – ODBC-подключение. Этот вариант используется при работе с внешними СУБД, такими как Microsoft SQL Server, MySQL и другие. Он предоставляет высокую совместимость, однако может быть менее эффективным по сравнению с другими типами из-за дополнительных накладных расходов на обработку данных. Для небольших проектов с ограниченными требованиями к производительности ODBC может быть оптимальным вариантом. Однако при больших объемах данных или высокой нагрузке рекомендуется использовать другие типы подключения.

Второй тип – Native-подключение (например, через Microsoft SQL Server Native Client). Этот метод подключения напрямую использует возможности SQL Server и обеспечивает более высокую производительность по сравнению с ODBC. Native-подключение активно используется для работы с SQL Server, поскольку оно предлагает более быстрый доступ к данным и позволяет более эффективно использовать возможности СУБД. Для проектов с высокой нагрузкой и требованиями к быстродействию это предпочтительный вариант.

Третий тип – Подключение через ADO (ActiveX Data Objects). ADO является более универсальным и поддерживает работу с различными СУБД. Этот тип подключения обеспечивает гибкость, однако в большинстве случаев его производительность уступает ODBC и Native-подключениям. ADO может быть полезен, если требуется интеграция с несколькими типами СУБД или специфическая настройка взаимодействия.

Для крупных и высоконагруженных проектов с использованием 1С и SQL Server наилучшим вариантом будет использование Native-подключения. Оно позволяет максимально эффективно работать с данными, минимизировать задержки и нагрузки на сервер. Важно также учитывать версию SQL Server и соответствующие обновления для обеспечения совместимости с 1С.

Кроме выбора типа подключения, необходимо правильно настроить параметры подключения, такие как уровень изоляции транзакций и методы обработки ошибок, что напрямую влияет на надежность и производительность системы. Важно тестировать подключение в реальных условиях эксплуатации, чтобы убедиться в его стабильности и корректной работе при различных сценариях загрузки базы данных.

Пошаговый процесс миграции базы 1С с файловой на SQL

Миграция базы данных 1С с файловой системы на SQL-сервер требует тщательной подготовки и соблюдения определённых шагов. Ошибки в процессе могут привести к потере данных или ухудшению производительности системы. Описание ключевых этапов процесса миграции поможет минимизировать риски.

- Подготовка и проверка исходной базы

- Произведите полную проверку целостности данных в текущей файловой базе. Используйте инструмент диагностики и консоли 1С для проверки на наличие ошибок.

- Резервное копирование базы данных. Это обязательный шаг для предотвращения потерь данных.

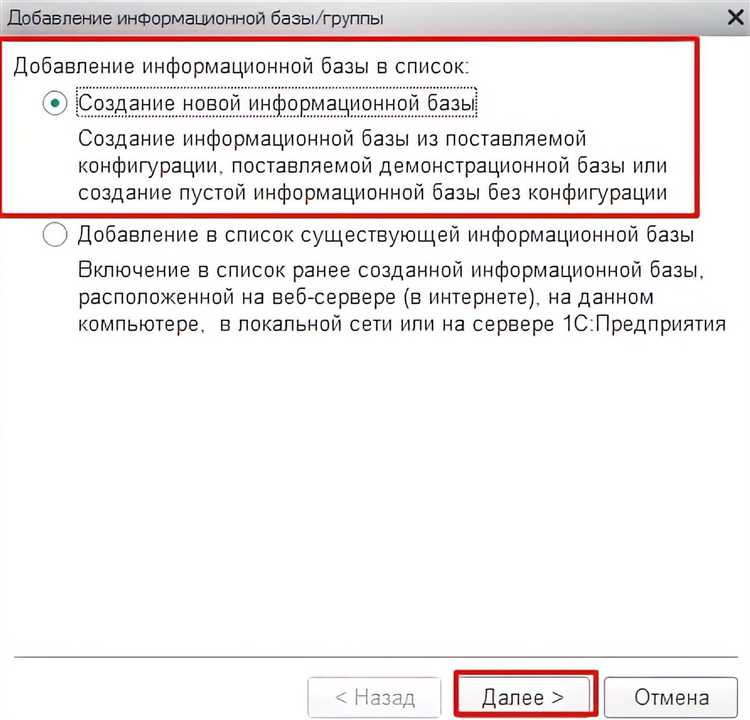

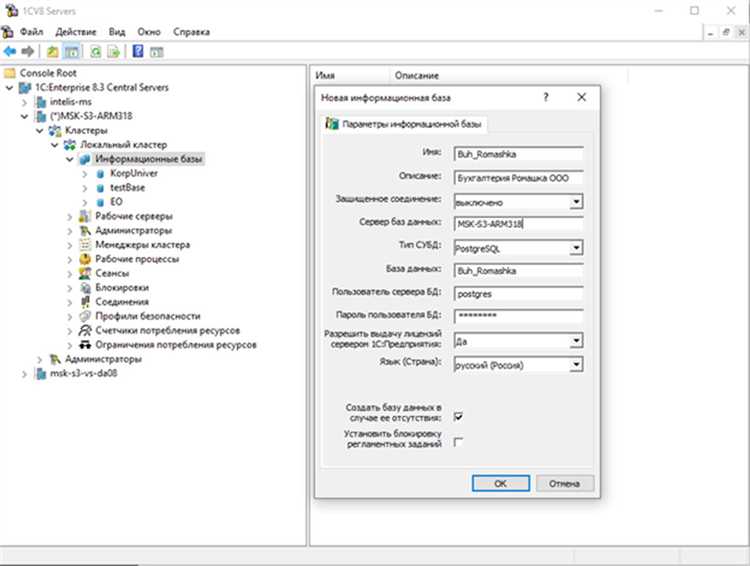

- Создание базы данных на SQL-сервере

- Установите и настройте SQL-сервер (например, Microsoft SQL Server, PostgreSQL или другие). Убедитесь, что сервер правильно настроен для работы с 1С.

- Создайте новую базу данных для миграции с учетом специфики конфигурации 1С (например, правильное кодирование и типы данных).

- Настройка подключений

- Настройте соединение между сервером 1С и SQL-сервером. Убедитесь, что используется правильный драйвер ODBC для взаимодействия с SQL.

- Проверьте, что сервер 1С и SQL-сервер находятся в одной сети или правильно настроены для удалённого подключения.

- Запуск процесса миграции

- Используйте стандартный механизм переноса данных в 1С (например, с помощью режима «Перенос данных из файловой базы в SQL»). Это можно выполнить через конфигуратор или используя командную строку.

- При миграции данных учитывайте размер базы и возможное время простоя. Оптимально запускать миграцию в нерабочее время, чтобы избежать нагрузки на систему.

- Мониторинг и тестирование после миграции

- После завершения переноса проведите тестирование функционала системы. Убедитесь, что все данные корректно перенесены, а производительность на новом сервере удовлетворяет требованиям.

- Проверьте журналы ошибок и предупреждений в процессе работы с базой данных. Это поможет выявить возможные проблемы на ранней стадии.

- Оптимизация работы с базой на SQL

- После миграции базы на SQL-сервер рекомендуется провести оптимизацию запросов и индексов для повышения производительности системы.

- Настройте регулярные бэкапы базы данных и мониторинг её состояния для предотвращения сбоев в будущем.

Миграция с файловой базы 1С на SQL – это ответственный процесс, который требует внимательности и соблюдения порядка шагов. Следуя данным рекомендациям, вы сможете выполнить миграцию с минимальными рисками и обеспечением высокой производительности работы системы 1С на новом сервере.

Настройка конфигураций 1С после переноса на SQL

После переноса базы данных 1С на SQL важно провести настройку конфигураций для обеспечения корректной работы системы. Первоначально необходимо настроить соединение с SQL-сервером. Для этого в настройках платформы 1С указать параметры подключения: адрес сервера, имя базы данных, логин и пароль. Рекомендуется использовать отдельного пользователя с ограниченными правами доступа, чтобы повысить безопасность.

Одной из ключевых задач является настройка индексов. SQL-сервер использует индексы для ускорения поиска данных, и без их правильной настройки производительность системы может значительно снизиться. В 1С необходимо проверить и при необходимости настроить индексы в конфигурации. Это можно сделать через механизм обработки индексов в режиме разработки, где настраиваются индексы для таблиц, содержащих большие объемы данных, например, для документов и справочников.

Важным шагом является настройка параметров производительности. На SQL-сервере можно настроить кэширование данных, чтобы ускорить доступ к часто используемым данным. Для этого в 1С нужно настроить параметры работы с кэшом, такие как «Максимальное количество записей в кэше» и «Время хранения кэшированных данных». Рекомендуется установить значение для кэша таким образом, чтобы оно соответствовало объему оперативной памяти сервера.

Необходимо также учитывать особенности работы с транзакциями. После переноса на SQL нужно внимательно настроить параметры работы с транзакциями, чтобы минимизировать риск потери данных в случае сбоев. В конфигурации 1С стоит настроить параметры журналирования транзакций, которые позволяют отслеживать все изменения в базе данных и при необходимости восстанавливать данные.

Для обеспечения отказоустойчивости важно настроить автоматическое создание резервных копий базы данных. В 1С предусмотрены средства для настройки регулярных резервных копий, которые можно интегрировать с средствами SQL-сервера. Это поможет автоматизировать процесс создания резервных копий и восстановление базы данных в случае сбоя.

При настройке конфигурации после переноса на SQL стоит обратить внимание на разделение прав доступа. В SQL-сервере доступ к данным можно контролировать через роль пользователей. В 1С для каждой роли настроить соответствующие ограничения, чтобы пользователи имели доступ только к необходимым данным, обеспечивая безопасность работы с системой.

После выполнения всех настроек важно провести тестирование работы системы. Это включает в себя проверку корректности работы отчетов, запросов и обработок. Рекомендуется использовать инструменты диагностики для анализа производительности запросов и выявления узких мест в системе. В случае обнаружения проблем с производительностью следует оптимизировать запросы или индексы, а также проверять настройки серверного оборудования.

Проблемы с производительностью после миграции и их решение

После переноса файловой базы 1С на SQL-сервер может возникнуть несколько проблем с производительностью. Наиболее частые из них связаны с конфигурацией серверной базы данных, ошибками в настройке индексов, а также с особенностями работы приложений, не оптимизированных для работы с SQL. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их решения.

1. Низкая скорость обработки запросов

Одна из частых причин – неправильно настроенные индексы на таблицах базы данных. В отличие от файловой системы, SQL-сервер требует явного указания, какие поля часто используются в запросах. При отсутствии нужных индексов запросы могут выполняться значительно медленнее.

Решение: Анализировать запросы с помощью инструментов профилирования SQL (например, SQL Server Profiler для Microsoft SQL) и выявлять неэффективные запросы. Настроить индексы для часто запрашиваемых полей, например, для полей поиска или сортировки. Также важно избегать избыточных индексов, которые могут замедлять операции записи.

2. Проблемы с производительностью при работе с большими объемами данных

После миграции на SQL часто наблюдается замедление работы при обработке больших объемов данных. Это связано с тем, что SQL-сервер может не эффективно обрабатывать запросы, если не используются соответствующие методы оптимизации.

Решение: Внедрить стратегии разбиения данных (шардирование) и архивирования старых данных. Разбиение таблиц на части (партирование) позволяет улучшить производительность запросов, работающих только с определенным подмножеством данных. Использование механизма кеширования для часто запрашиваемых данных также может существенно улучшить скорость обработки.

3. Проблемы с блокировками и ожиданиями

SQL-серверы могут сталкиваться с проблемами блокировок, когда несколько процессов одновременно пытаются обновить одну и ту же запись. Это приводит к длительным задержкам в работе системы.

Решение: Минимизировать продолжительность транзакций, а также избегать операций, которые могут привести к длительным блокировкам. Использование подходов, таких как оптимистичные блокировки, поможет снизить вероятность взаимных блокировок. Также можно настроить уровень изоляции транзакций, чтобы снизить конкуренцию за ресурсы.

4. Недостаточная настройка параметров SQL-сервера

Многие пользователи не проводят достаточную настройку SQL-сервера после миграции, что может привести к снижению производительности. Например, параметры памяти, размер кэша и другие настройки могут быть не оптимизированы для работы с нагрузкой 1С.

Решение: Важно провести настройку параметров сервера для оптимизации работы с базой данных. Для этого можно использовать рекомендации по настройке памяти, кэширования и обработки запросов, предоставляемые производителем SQL-сервера. Также стоит настроить автоподдержку статистики для повышения эффективности запросов.

5. Ненадлежащая работа с журналами транзакций

Если база данных настроена таким образом, что журналы транзакций растут без должного контроля, это может замедлить работу системы и привести к ошибкам при записи данных.

Решение: Регулярно выполнять процедуру очистки журналов транзакций и следить за их размером. В некоторых случаях помогает настройка резервного копирования с уменьшением роста журналов транзакций. Также важно правильно настроить параметры ведения журнала для обеспечения стабильной работы базы данных.

Эти и другие проблемы могут быть решены с помощью тщательной настройки и регулярного мониторинга состояния базы данных. Только так можно обеспечить стабильную и высокоскоростную работу системы 1С после миграции на SQL-сервер.

Проверка данных после переноса: как избежать потерь и ошибок

Для начала выполните контрольную выгрузку данных из файловой базы в формате .mxl или .txt и сравните с аналогичной выгрузкой из перенесённой SQL-базы. Сравнение выполняется по числу строк, ключевым полям и итоговым суммам, особенно в регистрах накопления и бухгалтерии.

В SQL Management Studio проверьте, корректно ли созданы индексы и первичные ключи. Отсутствие нужных ограничений может привести к дублированию записей или ошибкам при формировании отчётов. Используйте команду sp_helpindex для анализа структуры таблиц.

В 1С включите полное логирование (через параметр запуска /D /Out) и зафиксируйте все ошибки при обращении к данным. Особое внимание – к сообщениям о повреждённых ссылках, нарушенной иерархии справочников и ошибках выполнения запросов к регистрам.

Сравните данные регистров накопления на дату переноса. Например, остатки по складам, движения денежных средств, задолженность по контрагентам. Отклонения даже в одну строку требуют повторной проверки источника ошибки – через прямые SQL-запросы и анализ триггеров импорта.

Проверьте ссылки между объектами. В справочниках и документах не должно быть ссылок на несуществующие элементы. Для этого используйте выборки с соединением таблиц по GUID и отбором по NULL в связанных объектах. Такие ошибки часто возникают при частичном переносе справочников.

Оцените производительность: если после переноса запросы выполняются медленно, скорее всего, нарушена оптимизация структуры базы. Используйте план выполнения запросов в SQL Profiler и настройте недостающие индексы.

Запустите перепроведение всех документов в новой базе через регламентную обработку. Если появляются ошибки при записи движений или нарушается логика расчётов, это сигнал о несоответствии внутренней структуры данных требованиям конфигурации.

Мониторинг работы базы 1С на SQL и оптимизация запросов

После переноса базы 1С на SQL Server важно настроить постоянный контроль за производительностью. Основные узкие места – медленные запросы, блокировки, некорректные индексы и чрезмерная нагрузка на транзакционный лог.

- Включите сбор долгих запросов в конфигурации 1С. Установите порог длительности, например, 500 мс. Это позволит выявить узкие места, которые не видны при обычной работе.

- Используйте встроенный механизм SQL Server – Extended Events или SQL Profiler – для отслеживания долгих операций. Фильтруйте по базе 1С и длительности выполнения.

- Анализируйте журнал блокировок (событие

LCK_M_*) черезsys.dm_exec_requestsиsys.dm_tran_locks. Частые блокировки – признак проблем в структуре транзакций. - Проверьте использование индексов: запрос

sys.dm_db_missing_index_detailsпокажет, какие индексы могли бы ускорить выборки. Не добавляйте индексы без анализа нагрузки на обновление. - Регулярно запускайте

UPDATE STATISTICSиDBCC FREEPROCCACHE(при необходимости), если наблюдаются скачки производительности без изменения конфигурации или данных. - Ограничьте использование временных таблиц и вложенных запросов в 1С, особенно в управляемых формах. Лучше переработать структуру запроса через предварительную агрегацию или выборку ключей.

- Отключите автоматическую синхронизацию времени между клиентом и сервером, если фиксируются постоянные конфликты транзакций из-за рассинхронизации времени.

Для автоматизации анализа используйте отчёт «Анализ производительности» в режиме предприятия 1С с расширением PerformanceDiagnostics. Он покажет не только проблемные запросы, но и частоту их использования.

Оптимизация не сводится к индексации. Важно пересматривать логику обработки данных на уровне 1С: избегать лишних циклов, повторных обращений к одними и тем же данным и неэффективных конструкций ВЫБОР внутри запроса.

Вопрос-ответ:

Можно ли переносить базу 1С с работающими пользователями, или нужно обязательно останавливать работу?

Перенос требует полной остановки работы пользователей. Операции с базой во время конвертации не допускаются — это приведёт к повреждению данных или потере части изменений. Перед началом нужно убедиться, что все пользователи вышли из системы, завершены сеансы, отключены внешние подключения и заблокирован доступ к файловой базе. Только после этого можно безопасно выполнять перенос.

Сохранятся ли все права пользователей после переноса базы на SQL?

Если база была настроена корректно и перед переносом были выгружены все параметры, включая настройки доступа, то они сохраняются. Однако после переноса рекомендуется вручную проверить права, особенно если в конфигурации есть нестандартные механизмы авторизации или ограничения доступа через регистры. Также стоит заново протестировать доступ разных ролей, чтобы избежать неожиданностей при работе.

Сколько времени занимает перенос файловой базы 1С на SQL?

Всё зависит от объёма базы, мощности оборудования и состояния самой файловой базы. Небольшую базу (до 5–10 ГБ) можно перенести за час-полтора, а вот при объёмах более 50 ГБ процесс может занять несколько часов. Учитывается также скорость дисков, производительность сервера SQL и наличие индексов. Чтобы сократить время, перед переносом стоит выполнить проверку и очистку базы от временных данных и ненужных объектов.

Можно ли перенести базу на SQL без использования конфигуратора 1С?

Нет, без конфигуратора это сделать не получится. Процедура переноса встроена в конфигуратор, и только через него можно правильно выгрузить данные из файловой базы и создать соответствующую структуру на сервере SQL. Попытки использовать сторонние инструменты могут привести к повреждению структуры или потере части информации.

Нужно ли менять конфигурацию после перехода на SQL, или она работает без изменений?

Как правило, конфигурация продолжает работать без изменений. Однако стоит проверить, не используются ли в коде конструкции, чувствительные к типу хранилища. В редких случаях могут потребоваться правки, если в обработках или отчетах есть прямые обращения к внутренним таблицам или нестандартные SQL-запросы. Также стоит обратить внимание на производительность — после переноса некоторые запросы могут начать работать медленнее или быстрее в зависимости от структуры индексов на SQL-сервере.