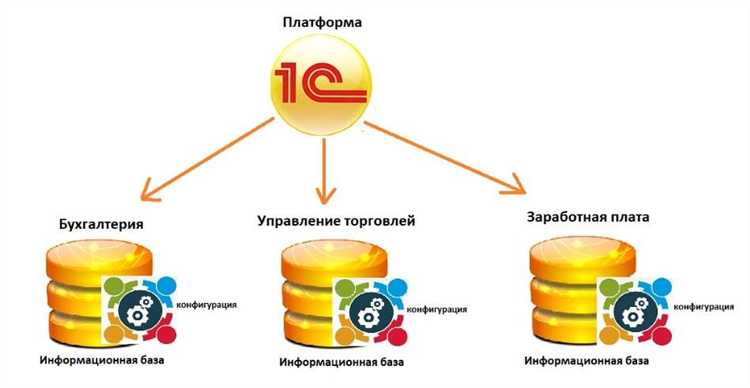

Платформа 1С взаимодействует с реляционными СУБД через стандартный протокол доступа к данным, что обеспечивает эффективное управление хранилищем информации. Основным механизмом является генерация SQL-запросов, которые формируются на основании внутренней модели данных конфигурации 1С. Это позволяет точно контролировать выборки и обновления, минимизируя нагрузку на сервер базы данных.

При работе с SQL-базами данных 1С применяет оптимизацию запросов, включая индексацию таблиц и выборку только необходимых полей, что снижает время отклика. Система поддерживает работу с транзакциями, обеспечивая целостность данных даже при одновременном доступе нескольких пользователей.

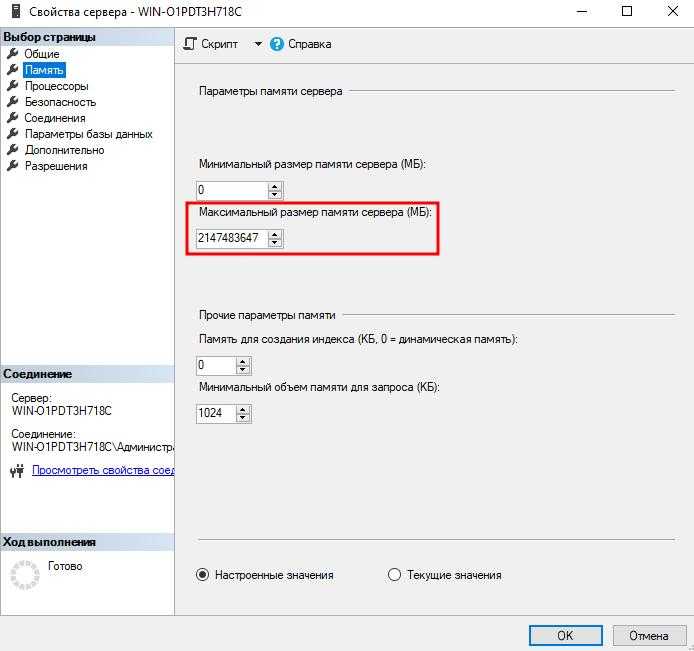

Рекомендуется правильно настроить параметры соединения и размер пулов подключений, чтобы избежать блокировок и простоев. Для ускорения обработки крупных объемов информации эффективна реализация пакетных операций через встроенные механизмы платформы.

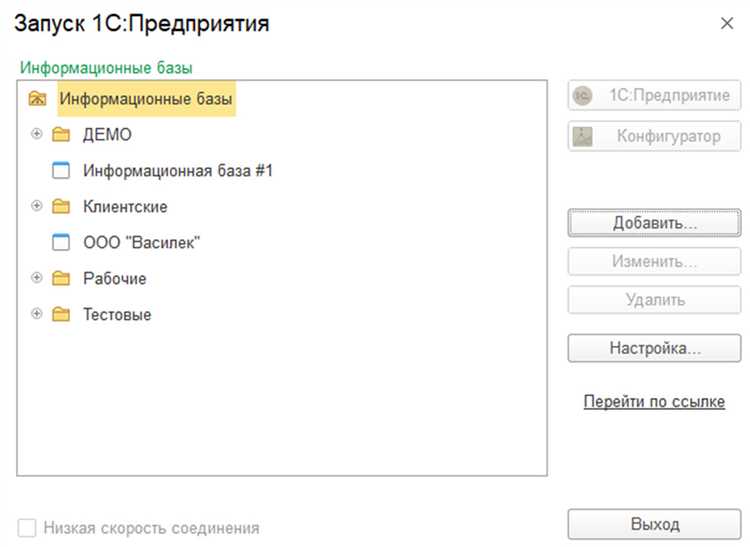

Механизм подключения 1С к серверу SQL

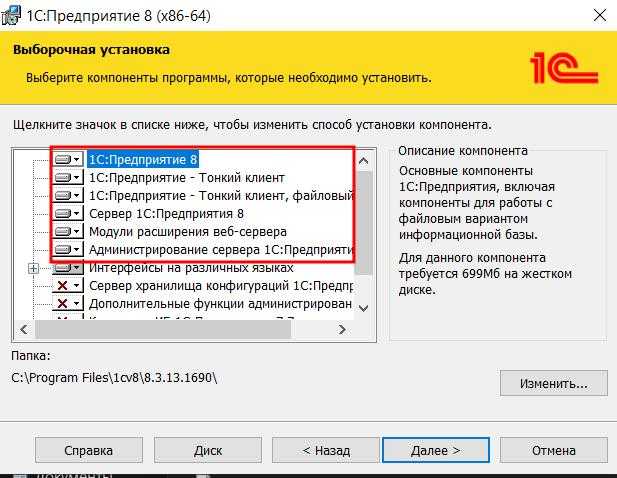

1С устанавливает соединение с сервером SQL через специализированный драйвер, поддерживающий протоколы выбранной СУБД (например, MSSQL, PostgreSQL, или Oracle). В конфигурации информационной базы указывается строка подключения, включающая адрес сервера, имя базы данных, учетные данные пользователя и параметры аутентификации.

При старте работы 1С инициирует сессию с сервером SQL, используя ODBC или нативный драйвер, что обеспечивает оптимальную производительность и совместимость. Для Microsoft SQL Server часто применяется протокол TCP/IP с указанием порта 1433, если не изменен.

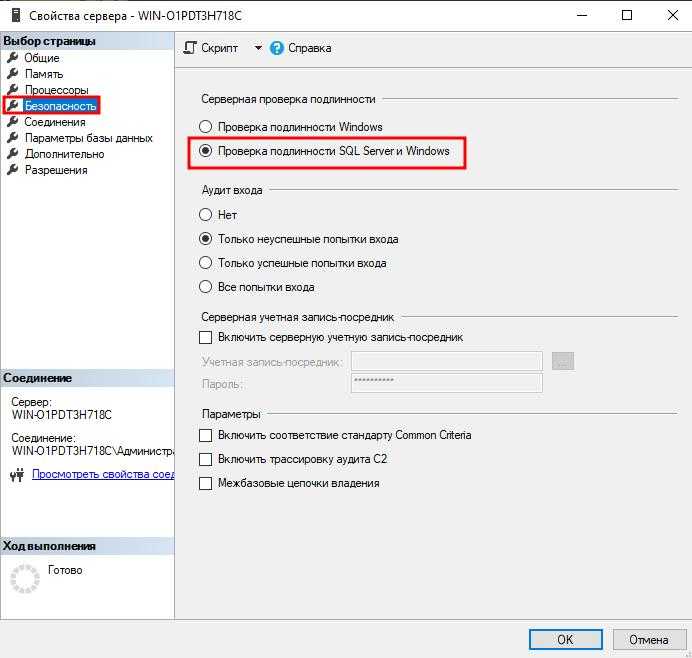

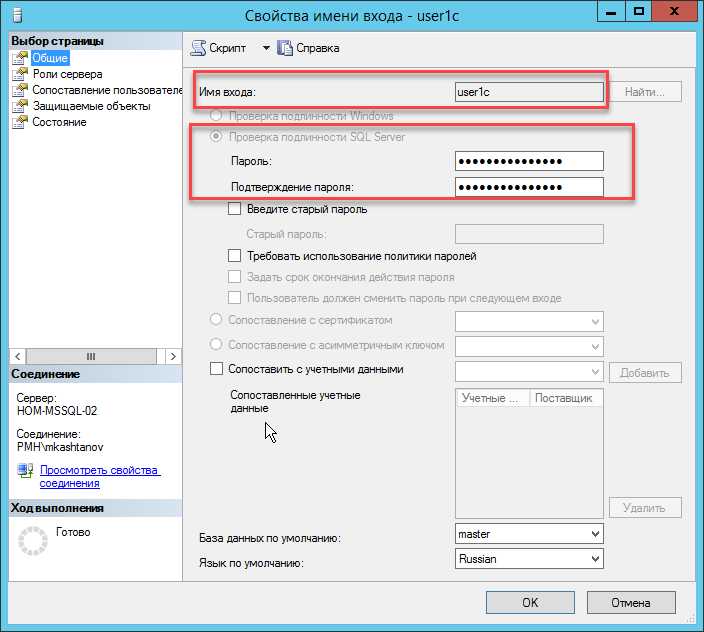

Рекомендуется использовать аутентификацию на уровне SQL Server (SQL Server Authentication) либо Windows-аутентификацию с ограничением прав, минимально необходимых для работы базы данных. Важно строго контролировать параметры таймаутов подключения и запросов, чтобы избежать блокировок при длительных операциях.

В конфигурации 1С следует предусмотреть корректную обработку ошибок подключения, включая автоматическую повторную попытку соединения и логирование с подробным описанием причин сбоев. Для улучшения отказоустойчивости подключение к серверу SQL можно настроить с использованием балансировщиков нагрузки и кластерных решений.

Параметры строки подключения требуют точного указания кодировки и режима транзакций, что напрямую влияет на согласованность данных и производительность. Для крупных баз рекомендуется активировать использование пула соединений, что снижает накладные расходы на повторное установление связи.

Структура и организация таблиц в базе 1С на SQL

База данных 1С на платформе SQL строится по четкой иерархической структуре, ориентированной на ускорение обработки типовых бизнес-операций. Основные элементы – таблицы справочников, документов, регистров и констант, каждая из которых имеет специфическую архитектуру и назначение.

- Таблицы справочников хранят основные объекты: номенклатуру, контрагентов, сотрудников. Ключевой столбец –

Ref_Key(GUID), уникально идентифицирующий запись. Помимо системных полей, таблицы включают реквизиты – типизированные колонки с четко заданными типами данных (строки, числа, даты). - Таблицы документов содержат записи, фиксирующие хозяйственные операции. Структура аналогична справочникам, но дополнена колонками для хранения состояния документа (проведен/не проведен), дат, номеров и связей с другими объектами через внешние ключи.

- Регистры сведений и накопления организованы в виде специализированных таблиц, где ключевую роль играют многомерные индексы. Для регистров сведений структура обычно содержит измерения и значения, а в регистрах накопления – дополнительные поля для суммирования показателей за периоды.

- Таблицы констант минимальны по размеру, хранят одиночные значения конфигурации. Обычно представляют собой пару колонок: ключ и значение.

Рекомендации по организации таблиц в базе 1С на SQL:

- Использовать индексы по полям

Ref_Keyи датам документов для ускорения выборок и отчетов. - Разделять большие регистры на отдельные таблицы по периодам или функциональным признакам для оптимизации запросов и обслуживания.

- Поддерживать нормализацию данных в справочниках для исключения избыточности, но учитывать, что чрезмерная нормализация может снижать производительность из-за сложных соединений.

- Избегать хранения больших объемов двоичных или текстовых данных непосредственно в таблицах базы, лучше использовать внешние хранилища или FILESTREAM, если поддерживается.

- Обеспечивать регулярную индексацию и статистику для поддержания эффективности планировщика запросов SQL-сервера.

Понимание структуры и особенностей организации таблиц позволяет точно настраивать работу 1С с базой SQL, минимизируя время отклика и повышая надежность хранения данных.

Особенности запросов 1С к базе данных SQL

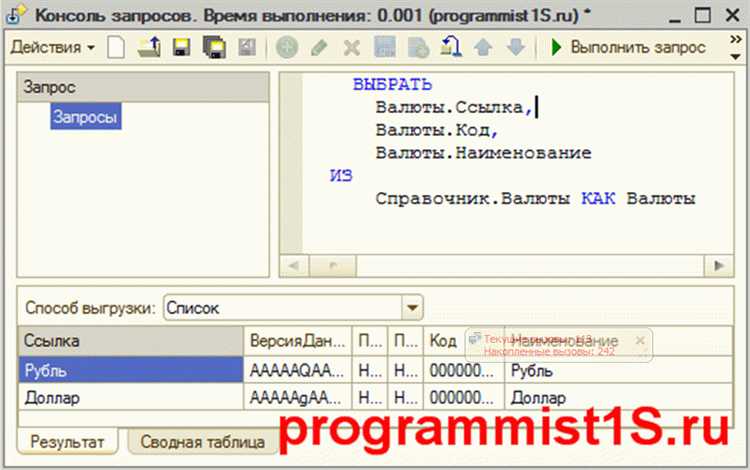

Запросы 1С к базе данных SQL формируются на основе собственного языка запросов, адаптированного под структуру метаданных платформы. Они не всегда напрямую транслируются в оптимальные SQL-конструкции, что требует внимательного контроля производительности.

Оптимизация по структуре запроса достигается использованием явных связей через ключи и индексы, а не произвольных условий. Рекомендуется строить запросы с минимальным числом джоинов и избегать использования подзапросов в блоке WHERE, так как они часто приводят к полным сканированиям таблиц.

Для повышения скорости выборки стоит использовать фильтрацию по первичным и составным индексам, учитывая особенности индексации в SQL-сервере, на котором развернута база. В 1С часто встречается ситуация, когда логика запроса на уровне платформы не учитывает статистику SQL, что ведет к неоптимальным планам выполнения.

Обращение к табличным частям реализуется через специальные конструкции языка запросов 1С, которые трансформируются в SQL JOIN. Для избежания избыточных данных важно тщательно контролировать условия соединений и использовать ограничение выборки по времени или идентификаторам.

Параметризация запросов обязательна для защиты от SQL-инъекций и повышения производительности за счет повторного использования подготовленных планов. В 1С параметры передаются через специальные конструкции, которые корректно транслируются в параметризованные запросы SQL.

Агрегация и группировка в 1С-запросах реализуются средствами языка запросов и трансформируются в соответствующие SQL-операторы. При больших объемах данных рекомендуется предварительно создавать индексы по колонкам, участвующим в группировках, чтобы снизить нагрузку на сервер.

Нельзя игнорировать различия в синтаксисе и поддержке функций SQL между СУБД, используемыми с 1С. Поэтому при написании сложных запросов необходимо учитывать особенности конкретной СУБД и тестировать их выполнение в целевой среде.

Обработка транзакций и блокировок в 1С при работе с SQL

В 1С транзакции обеспечивают целостность данных при работе с внешними СУБД, включая SQL Server, PostgreSQL и Oracle. Вызов метода НачатьТранзакцию() фиксирует точку начала изменений, а ЗафиксироватьТранзакцию() – точку подтверждения. При ошибке выполняется ОтменитьТранзакцию(), что откатывает все изменения к состоянию до начала транзакции.

1С использует режимы блокировок, управляемые СУБД, и локальные блокировки, контролируемые самой платформой. Внешние блокировки могут быть строчечными (row-level) или табличными, в зависимости от SQL-диалекта и настроек сервера. Для минимизации конфликтов рекомендуется ограничивать длительность транзакций и выполнять их в краткие, атомарные блоки.

В конфигурациях с высокой конкуренцией пользователей стоит использовать оптимистичные блокировки, доступные через параметры платформы. При этом запись в базу происходит только при фиксации транзакции, а при обнаружении конфликтов происходит откат и повтор операции.

Важный нюанс – контроль уровней изоляции транзакций. В 1С по умолчанию применяется уровень Read Committed, который предотвращает чтение неподтверждённых изменений, но допускает неповторяемое чтение. При необходимости повышения согласованности можно использовать уровень Serializable, но это существенно увеличит блокировки и нагрузку на сервер.

Для работы с транзакциями рекомендуется избегать вызовов SQL-запросов вне контекста транзакции, чтобы предотвратить рассогласование данных. В коде 1С не следует выполнять длительные операции между НачатьТранзакцию() и ЗафиксироватьТранзакцию(), чтобы не создавать «узкие места» и не увеличивать вероятность дедлоков.

При появлении ошибок блокировок, например deadlock, полезно реализовать повтор попытки с экспоненциальной задержкой. Логирование таких случаев поможет выявить проблемные места и оптимизировать структуру запросов и индексов.

Синхронизация данных между 1С и SQL-сервером

Синхронизация данных между 1С и SQL-сервером основана на обеспечении целостности и актуальности информации при обмене между платформой и СУБД. В 1С используется механизм обмена данными на уровне прикладных объектов с применением встроенных средств платформы и прямых SQL-запросов.

Основные методы синхронизации: обмен через встроенные механизмы 1С (обмен данными, обработчики обмена), прямое обновление через SQL-запросы и использование внешних интеграционных сервисов (ETL-процессы, веб-сервисы).

При использовании встроенного обмена 1С формирует пакет изменений в формате XML, который обрабатывается движком базы. Этот метод обеспечивает согласованность данных и управление конфликтами, но требует настройки правил обмена и контроля за журналами регистрации.

Прямые SQL-запросы к базе данных позволяют повысить производительность при больших объемах данных, но требуют строгого контроля согласованности данных и корректного построения транзакций. Рекомендуется использовать параметризированные запросы и избегать изменений структур данных без обновления метаданных 1С.

В случае асинхронной синхронизации с внешними системами важно реализовать механизмы идентификации изменённых записей и отслеживания статуса обработки. Использование временных меток и флагов состояния в таблицах базы данных помогает минимизировать конфликтные ситуации.

Рекомендации по реализации:

- Используйте встроенные инструменты 1С для обмена, если требуется высокая надежность и согласованность.

- При прямом взаимодействии с SQL-сервером обеспечивайте согласованность через транзакции и блокировки.

- Автоматизируйте мониторинг и логирование процессов синхронизации для быстрого обнаружения ошибок.

- Оптимизируйте запросы и индексирование таблиц для снижения времени ожидания при больших данных.

- Обновляйте схемы данных в 1С и SQL одновременно, чтобы избежать рассогласований.

Настройка производительности SQL-запросов из 1С

Оптимизация SQL-запросов в 1С начинается с анализа структуры запроса и его исполнения на стороне СУБД. Для этого следует использовать встроенный в 1С механизм профилирования запросов, который фиксирует время выполнения и планы выполнения. Приоритетная задача – сократить объем передаваемых данных и минимизировать количество обращений к базе.

Для повышения производительности рекомендуется применять выборочные индексы на полях, участвующих в условиях WHERE и JOIN. В 1С важно контролировать использование параметров запроса – подстановка значений напрямую уменьшает нагрузку на сервер и позволяет СУБД эффективно использовать кэш.

Запросы с подзапросами и вложенными JOIN часто вызывают излишние пересчеты. Следует избегать вложенных конструкций, заменяя их на более плоские запросы с использованием временных таблиц или предварительной агрегации данных. В 1С можно применять временные таблицы с помощью конструкций временных объектов для сокращения повторных вычислений.

Использование агрегатных функций необходимо свести к минимуму в основных выборках, перенося их вычисление на сервер СУБД с помощью подзапросов или отдельных запросов, которые вызываются заранее. При сложных фильтрах целесообразно реализовать предварительную фильтрацию данных средствами самой СУБД, используя оптимизированные хранимые процедуры или функции.

Необходимо избегать использования SELECT * в запросах из 1С, так как это приводит к загрузке лишних полей и увеличивает трафик. Указание конкретного списка полей снижает время обработки и объем передаваемых данных.

Для контроля влияния запросов на производительность сервера следует использовать мониторинг СУБД, анализировать блокировки и время выполнения операций. В 1С рекомендуется включать ограничение на количество записей с помощью оператора TOP или LIMIT, особенно при отладочных и пользовательских отчетах.

Важно настроить параметры соединения 1С с сервером базы данных, такие как время ожидания, размер пакета передачи и пул соединений. Это позволяет сократить накладные расходы и оптимизировать работу с сетью.

Использование кэширования результатов запросов на уровне 1С оправдано при повторных обращениях к одинаковым данным, особенно в аналитических и отчетных подсистемах. Встроенные механизмы кэширования запросов снижают нагрузку на СУБД и ускоряют отклик системы.

Обеспечение безопасности доступа 1С к базе SQL

Аутентификация 1С к базе данных SQL должна строиться на основе минимально необходимых прав пользователей. Рекомендуется использовать аутентификацию Windows (интегрированную безопасность), так как она позволяет исключить хранение паролей в конфигурации 1С и упрощает управление доступом через доменные политики.

При использовании SQL Server Authentication необходимо создавать отдельного пользователя с ограниченными правами. Этот пользователь должен иметь доступ только к нужным схемам и объектам базы данных, без возможности изменения настроек сервера и системных таблиц.

Разделение прав реализуется через настройку ролей и разрешений на уровне базы данных. 1С должна обращаться к базе под учетной записью, которой предоставлены только права SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE по нужным таблицам, исключая доступ к системным и служебным объектам.

Обязательна настройка шифрования соединения (TLS/SSL) между 1С и SQL-сервером для предотвращения перехвата данных. Включение шифрования достигается на уровне SQL Server и параметров подключения 1С (строка подключения с использованием параметра Encrypt=true).

Регулярный аудит доступа и операций в базе обеспечивается включением журналирования SQL Server и средствами мониторинга 1С. Это позволяет оперативно выявлять подозрительную активность и предотвращать несанкционированный доступ.

Использование пулов соединений в 1С снижает количество открываемых соединений, что уменьшает риск отказов и атак типа DoS на базу данных. Пулы должны быть настроены с контролем максимального количества одновременных соединений.

Для повышения безопасности применяются ограничения IP-адресов и фильтрация трафика на уровне сетевого оборудования, разрешая доступ к SQL Server только с серверов 1С и административных рабочих мест.

Вопрос-ответ:

Как 1С взаимодействует с базой данных SQL?

1С работает с базой данных SQL, отправляя запросы для получения или изменения информации. Внутри платформы формируются команды на языке SQL, которые затем передаются серверу базы данных. Сервер обрабатывает эти запросы и возвращает результат. Благодаря такому подходу 1С может работать с большими объемами данных, сохраняя быстроту и надежность.

Какие типы SQL-запросов чаще всего использует 1С при работе с базой данных?

Основные запросы, используемые 1С, включают выборку данных (SELECT), обновление (UPDATE), вставку новых записей (INSERT) и удаление (DELETE). Кроме того, платформа может использовать сложные запросы с объединениями таблиц и фильтрацией, чтобы получать именно те данные, которые нужны для обработки в приложении.

Почему важно правильно проектировать структуру базы данных при работе с 1С и SQL?

Правильно спроектированная структура таблиц и индексов позволяет ускорить выполнение запросов и снизить нагрузку на сервер. Если таблицы организованы неэффективно, операции чтения и записи могут стать медленными, что приведет к замедлению работы всей системы. Это особенно критично при большом объеме данных и высокой активности пользователей.

Как 1С обеспечивает целостность данных при одновременной работе нескольких пользователей с базой SQL?

Платформа использует транзакции — механизм, который гарантирует, что все операции с данными будут выполнены полностью или не выполнены вовсе. Это предотвращает появление неконсистентных или частично изменённых данных, если несколько пользователей одновременно меняют информацию. Также 1С применяет блокировки для отдельных записей, чтобы избежать конфликтов при одновременном доступе.

Можно ли изменять структуру базы данных SQL напрямую, если 1С уже используется для работы с этой базой?

Прямое изменение структуры базы вне 1С возможно, но требует осторожности. Необходимо учитывать, что 1С имеет собственные механизмы хранения и связи между таблицами, поэтому неосторожные изменения могут привести к ошибкам или потере данных. Обычно рекомендуется вносить изменения через встроенные средства конфигуратора 1С, которые синхронизируют структуру базы и внутренние настройки.