В SQL переменные играют ключевую роль в хранении промежуточных данных во время выполнения запроса или выполнения процедуры. Они могут быть использованы для хранения значений, которые затем могут быть обработаны, модифицированы или переданы в другие части запроса. Важно понимать, как правильно объявить переменную, чтобы избежать ошибок при выполнении SQL-кода.

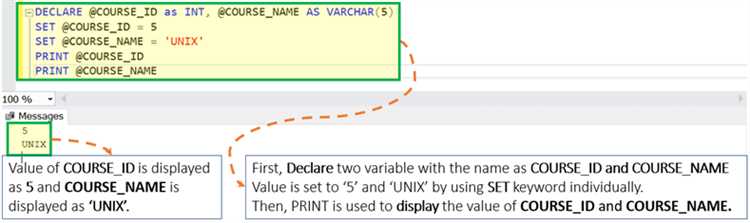

Для объявления переменной в SQL используется ключевое слово DECLARE. Это обязательный шаг, который предшествует использованию переменной. Например, для создания переменной, хранящей целое число, необходимо написать следующий код:

DECLARE @MyVariable INT;При этом важно помнить, что каждый тип данных должен быть явно указан при объявлении переменной. Например, для строковых данных используется VARCHAR или TEXT, а для даты – DATETIME или DATE. Важно также учитывать размер данных, особенно при использовании типов, таких как VARCHAR.

После объявления переменной можно присвоить ей значение с помощью оператора SET или SELECT. Первый вариант подходит для задания одного значения, второй – для извлечения данных из базы. Пример использования SET:

SET @MyVariable = 10;Также следует учитывать область видимости переменных. Они могут быть доступны только в том блоке кода, где были объявлены. Если переменная используется в хранимых процедурах или функциях, она может сохранять значение между вызовами только в рамках конкретной сессии.

Определение переменной в SQL с использованием DECLARE

В SQL для объявления переменной используется ключевое слово DECLARE. Этот оператор применяется для создания переменных, которые могут хранить значения на протяжении выполнения текущей сессии или внутри блока кода, например, в хранимых процедурах или функциях.

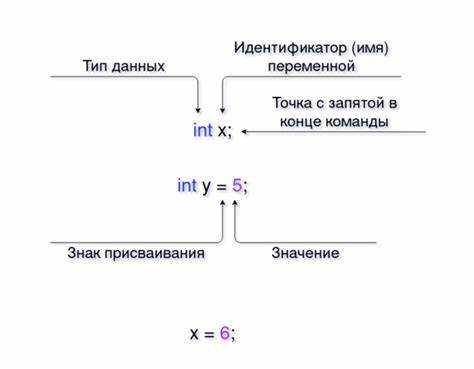

Основной синтаксис объявления переменной следующий:

DECLARE @имя_переменной тип_данных;Где @имя_переменной – это имя переменной, которое должно начинаться с символа @, а тип_данных – это тип данных, который будет храниться в переменной (например, INT, VARCHAR, DATE и другие).

Пример объявления переменной типа INT:

DECLARE @count INT;После объявления переменной ей можно присвоить значение с помощью оператора SET:

SET @count = 10;Для множественных объявлений переменных можно использовать следующий формат:

DECLARE @var1 INT, @var2 VARCHAR(50);Важно помнить, что переменные, объявленные с помощью DECLARE, существуют только в рамках текущего контекста (например, в пределах хранимой процедуры или блока кода). Для работы с ними вне этих контекстов их необходимо будет снова объявить.

- Переменные могут использоваться для хранения значений, которые будут изменяться в процессе выполнения SQL-запросов.

- Использование переменных повышает читаемость кода и помогает избежать повторного вычисления одних и тех же значений.

- Переменные могут быть переданы в качестве параметров в другие запросы или функции.

Следует помнить, что для работы с переменными в SQL необходимо соблюдать строгую типизацию. Попытка присвоить переменной значение неподходящего типа данных приведет к ошибке.

Типы данных для переменных в SQL: как выбрать подходящий

Тип данных переменной должен точно соответствовать типу данных, с которым предполагается работать. Для хранения чисел без дробной части, например счетчиков или идентификаторов, используйте INT или BIGINT. Если ожидается превышение 2,147,483,647, выбирайте BIGINT.

Для чисел с фиксированной точностью, таких как суммы в валюте, используйте DECIMAL(p, s), где p – общее количество цифр, а s – количество цифр после запятой. Например, DECIMAL(10, 2) подойдет для значений до 99999999.99. Тип FLOAT или REAL применим для научных расчетов, где точность не критична.

Для строк фиксированной длины используйте CHAR(n), если заранее известна длина. При переменной длине – VARCHAR(n). Не устанавливайте избыточную длину: VARCHAR(1000) при среднем вводе в 50 символов снижает производительность.

Даты и время задаются типами DATE, TIME и DATETIME. Если требуется только дата без времени, избегайте DATETIME – используйте DATE для экономии памяти и упрощения логики.

Для логических значений применяйте BIT. Значение 1 – истина, 0 – ложь. Не используйте строковые типы или числа для этих целей – это нарушает читаемость и усложняет валидацию данных.

Тип NVARCHAR необходим, если переменная должна хранить символы разных языков, включая кириллицу. В остальных случаях предпочтительнее VARCHAR.

Выбор неверного типа данных приводит к неожиданным ошибкам, снижению производительности и увеличению затрат на хранение. При сомнениях – уточните требования к диапазону значений и необходимой точности, а затем выбирайте минимально подходящий тип.

Как присвоить значение переменной после её объявления

В SQL значение переменной можно задать с помощью конструкции SET или оператора SELECT. Использование зависит от контекста и требований к выполнению.

Синтаксис с SET подходит для явного и однозначного присваивания:

SET @имя_переменной = значение;

Пример:

SET @user_id = 42;

Если требуется присвоить значение из запроса, предпочтительнее использовать SELECT. Однако нужно учитывать, что SELECT допускает множественные присваивания и может вызвать неожиданное поведение при возвращении нескольких строк:

SELECT @user_name = name FROM users WHERE id = 42;

Если запрос возвращает более одной строки, переменной будет присвоено значение из последней строки. Чтобы избежать ошибок, используйте TOP 1 или фильтруйте запрос так, чтобы гарантировать единственный результат:

SELECT @price = TOP 1 amount FROM orders WHERE status = 'paid';

Никогда не используйте оба способа одновременно. Выбор зависит от того, задаётся ли значение явно или извлекается из таблицы. Для читаемости и безопасности кода предпочтительно явно указывать, что ожидается одна строка, особенно при использовании SELECT.

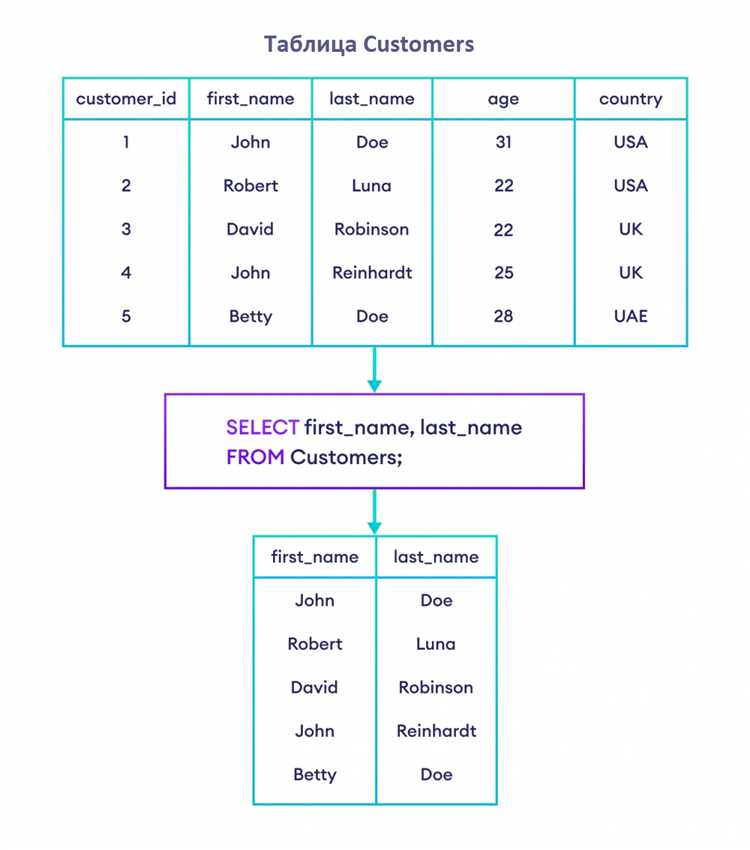

Пример использования переменных в SQL-запросах

Рассмотрим пример использования переменной при фильтрации данных:

DECLARE @МинимальныйВозраст INT;

SET @МинимальныйВозраст = 21;

SELECT Имя, Возраст

FROM Клиенты

WHERE Возраст >= @МинимальныйВозраст;

Такой подход позволяет легко изменить условие фильтра без редактирования всего запроса. Особенно полезно при построении динамических скриптов.

- Переменные могут участвовать в арифметических выражениях:

DECLARE @БазоваяЦена DECIMAL(10,2) = 1000.00;

DECLARE @Скидка INT = 15;

SELECT @БазоваяЦена - (@БазоваяЦена * @Скидка / 100.0) AS ЦенаСоСкидкой;

- Можно использовать переменные в условиях

IF,CASEи циклах:

DECLARE @Статус VARCHAR(10) = 'Активен';

SELECT

CASE

WHEN @Статус = 'Активен' THEN 'Показать клиента'

ELSE 'Скрыть клиента'

END AS Действие;

В процедурах и функциях переменные часто используются для хранения параметров и промежуточных результатов. Это помогает избежать повторных вычислений и улучшает производительность.

- При выполнении динамического SQL переменные часто служат параметрами:

DECLARE @ИмяТаблицы NVARCHAR(128) = 'Клиенты';

DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX);

SET @SQL = 'SELECT TOP 10 * FROM ' + QUOTENAME(@ИмяТаблицы);

EXEC sp_executesql @SQL;

Использование QUOTENAME защищает от SQL-инъекций при работе с именами объектов.

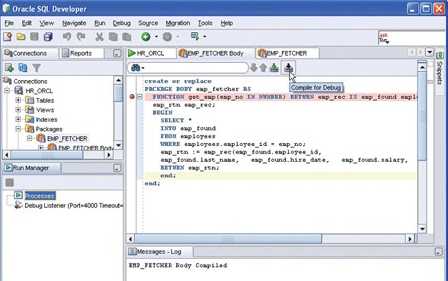

Как работать с локальными переменными в процедурах и функциях

Объявление переменной выполняется в начале блока BEGIN…END, до выполнения любых операций:

DECLARE @Счетчик INT;

DECLARE @Имя VARCHAR(100);

Присваивание значений выполняется через SET или SELECT:

SET @Счетчик = 1;

SELECT @Имя = 'Алексей';

SET используется для установки одного значения. SELECT применяют, когда необходимо присвоить значения из запроса, особенно если переменных несколько:

SELECT @Имя = Name, @Счетчик = Age FROM Пользователи WHERE ID = 1;

Следует избегать неоднозначности в выражениях с SELECT. Если результат возвращает более одной строки, это приведёт к непредсказуемому значению переменной. Используйте TOP 1 и ORDER BY при необходимости:

SELECT TOP 1 @Имя = Name FROM Пользователи ORDER BY ДатаРегистрации DESC;

Локальные переменные нельзя использовать в SQL Server для передачи данных между разными вызовами процедур. Для этой цели применяются выходные параметры (OUTPUT) или временные таблицы.

В функциях переменные работают аналогично, но запрещены операторы INSERT/UPDATE/DELETE вне контекста возвращаемого результата. Все изменения должны происходить в рамках возвращаемого значения типа RETURN или табличной функции.

Избегайте объявления переменных, которые не используются, – это увеличивает сложность и снижает читаемость кода. Присваивайте значения как можно ближе к месту использования, чтобы минимизировать риск логических ошибок.

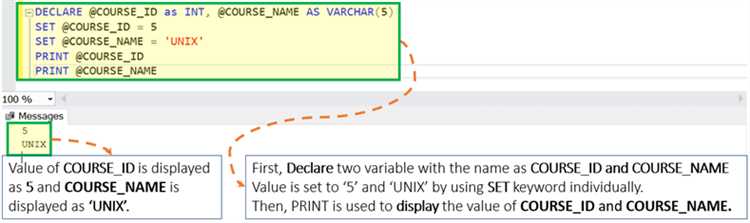

Объявление переменных в разных диалектах SQL: T-SQL, PL/pgSQL, MySQL

T-SQL (Microsoft SQL Server): Объявление переменной производится с помощью ключевого слова DECLARE, затем указывается имя переменной с префиксом @ и тип данных. Например: DECLARE @count INT;. Для присваивания значения используется SET или SELECT: SET @count = 10; или SELECT @count = COUNT(*) FROM Orders;. В T-SQL переменные нельзя объявлять вне блока BEGIN…END в хранимых процедурах и триггерах.

PL/pgSQL (PostgreSQL): Объявление переменных выполняется внутри блока DECLARE в теле функции. Префиксы не требуются. Пример: my_count INTEGER;. Значения присваиваются через :=: my_count := 0;. В PL/pgSQL допускается объявление переменных любого SQL-совместимого типа, включая RECORD, TEXT, BOOLEAN. Объявление переменных вне контекста функции или DO-блока недопустимо.

MySQL: Внутри хранимых процедур переменные объявляются с помощью DECLARE, без символов-предикатов: DECLARE total INT DEFAULT 0;. Объявление возможно только в начале блока BEGIN. Присваивание осуществляется через SET: SET total = total + 1;. Для пользовательских сессионных переменных, вне процедур, используется @var_name: SET @total = 5;. Такие переменные не требуют предварительного объявления, но доступны в рамках текущей сессии.

Ошибки при объявлении переменных и способы их устранения

Ошибка: использование DECLARE вне разрешённого контекста. В T-SQL переменные можно объявлять только внутри блока BEGIN...END или в теле хранимой процедуры, функции, триггера. Попытка объявить переменную в неподходящем месте вызовет ошибку Msg 137.

Решение: перенос объявления внутрь корректного блока. Например:

BEGIN

DECLARE @count INT = 0;

END

Ошибка: объявление переменной без указания типа. SQL требует строгого указания типа при объявлении. Пример неправильного объявления: DECLARE @name;

Решение: указать тип данных. Например: DECLARE @name NVARCHAR(100);

Ошибка: превышение допустимой длины для строковых типов. При объявлении VARCHAR или NVARCHAR нужно учитывать, что максимальная длина для VARCHAR – 8000 символов, для NVARCHAR – 4000 символов (или использовать MAX).

Решение: использовать MAX, если возможна переменная длина данных:

DECLARE @description NVARCHAR(MAX);

Ошибка: попытка использовать переменную до её объявления. SQL Server исполняет код последовательно, и переменная должна быть объявлена до первого обращения к ней.

Решение: переместить строку с DECLARE выше всех упоминаний переменной.

Ошибка: переобъявление переменной с тем же именем в одном блоке. Это вызовет ошибку компиляции.

Решение: использовать уникальные имена переменных в пределах одного блока или пересмотреть структуру кода.

Ошибка: попытка объявить переменную с использованием зарезервированных слов (например, DECLARE @select INT;). Такие имена недопустимы и вызывают синтаксическую ошибку.

Решение: избегать ключевых слов SQL в именах переменных. Добавление префиксов или смысловых суффиксов помогает избежать конфликта:

DECLARE @selectCount INT;

Область видимости переменных и её влияние на выполнение запросов

Область видимости переменной в SQL определяется контекстом её объявления. В T-SQL переменные, объявленные с помощью DECLARE, действуют только внутри того блока, в котором они были определены. Это может быть пакет, процедура, триггер или блок BEGIN...END. Попытка обратиться к переменной за пределами этого блока приведёт к ошибке компиляции.

В рамках хранимой процедуры переменная доступна до завершения выполнения этой процедуры. Однако она не сохраняет значения между вызовами. Например, если в одной процедуре установить значение переменной, то при следующем вызове процедуры это значение будет утеряно, так как переменная будет инициализирована заново.

Переменные, объявленные внутри курсора или цикла WHILE, не видны за пределами этих блоков. Это важно при построении вложенной логики: переменная, объявленная в подблоке, не может использоваться во внешнем контексте.

Использование переменных в динамическом SQL требует особого подхода. Переменные, объявленные в основном блоке, недоступны внутри строки, исполняемой через EXEC или sp_executesql. Для передачи значений необходимо использовать параметры функции sp_executesql, так как они явно задают область видимости внутри динамического контекста.

Для избежания конфликтов имён и потери значений рекомендуется минимизировать пересечение областей видимости, особенно в сложных процедурах. Чёткое структурирование блоков BEGIN...END позволяет контролировать жизненный цикл переменных и предотвращать побочные эффекты при переопределении.

Ошибки, связанные с областью видимости, сложно диагностировать в больших скриптах. Используйте именование с префиксами, указывающими на назначение переменной и её уровень: @proc_ для процедурных, @loop_ для циклов, @dyn_ для использования в динамическом SQL.