В работе с SQL запросами часто возникает необходимость динамически подставлять значения переменных в запросы. Важно понимать, как правильно это делать, чтобы избежать ошибок и обеспечить оптимальную производительность. В данном контексте «переменные» могут быть как внешними значениями, передаваемыми через параметры, так и внутренними, создаваемыми с помощью SQL-скриптов.

При работе с параметризованными запросами, особенно в связке с подготовленными выражениями, важно использовать возможность передачи переменных через механизмы, встроенные в конкретную СУБД. Это не только позволяет безопасно выполнять запросы, но и защищает от SQL-инъекций. Для этого важно правильно передавать значения переменных через интерфейсы, поддерживающие подготовленные выражения, например, с использованием PREPARE и EXECUTE в PostgreSQL.

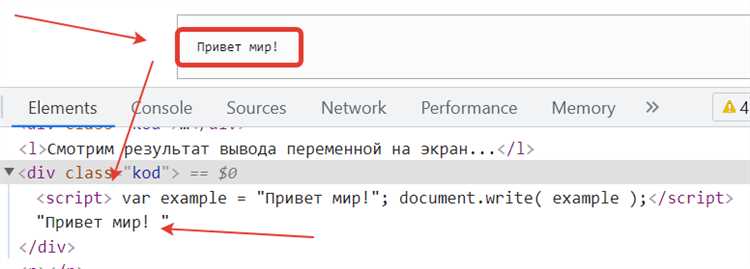

Как вывести значение переменной в SQL запросе

Для того чтобы вывести значение переменной в SQL запросе, необходимо правильно использовать подходящие синтаксические конструкции, в зависимости от типа СУБД. Рассмотрим несколько примеров для разных популярных систем управления базами данных.

- MySQL: В MySQL переменные можно определить с помощью оператора

SETилиSELECT INTO. Чтобы вывести значение переменной, достаточно использовать её в теле запроса:

SET @myVar = 100; SELECT @myVar;

DO $$ DECLARE myVar integer := 100; BEGIN RAISE NOTICE 'Value of myVar: %', myVar; END $$;

DECLARE @myVar INT = 100; PRINT @myVar;

В этом примере значением переменной @myVar будет выведено на экран с помощью PRINT.

DECLARE

myVar NUMBER := 100;

BEGIN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Value of myVar: ' || myVar);

END;

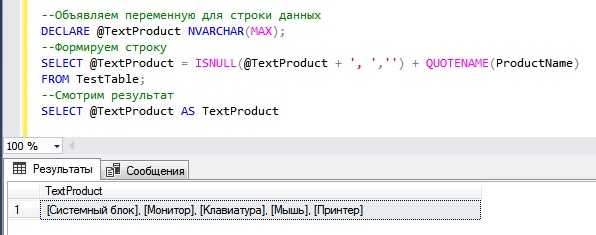

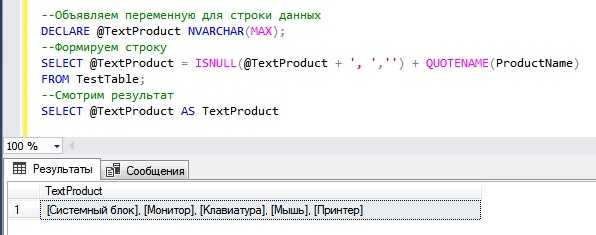

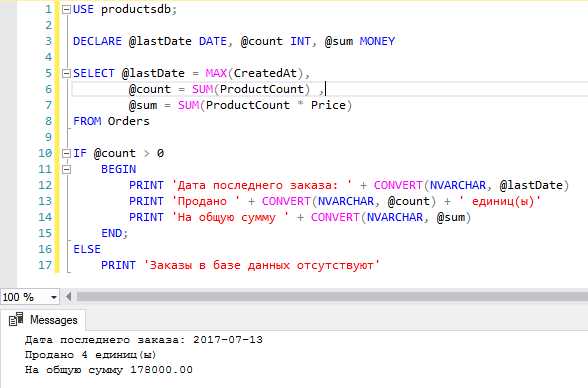

Использование переменных в SQL Server

В SQL Server переменные позволяют хранить временные значения для дальнейшего использования в запросах. Они значительно упрощают написание сложных скриптов, улучшая читаемость и упрощая отладку.

Переменные в SQL Server объявляются с помощью ключевого слова DECLARE. После этого можно присваивать значения переменным через оператор SET или SELECT. Пример объявления и присваивания значения переменной:

DECLARE @MyVariable INT;

SET @MyVariable = 10;После объявления переменной она может быть использована в запросах. Это полезно при необходимости многократного использования одного значения, например, при фильтрации данных или вычислениях. Например, чтобы использовать переменную для фильтрации данных:

DECLARE @MinPrice DECIMAL(10, 2);

SET @MinPrice = 100.00;

SELECT * FROM Products WHERE Price > @MinPrice;Также переменные можно использовать для хранения результатов подзапросов. Важно помнить, что подзапрос должен возвращать единственное значение, иначе запрос завершится с ошибкой. Пример:

DECLARE @MaxSalary INT;

SELECT @MaxSalary = MAX(Salary) FROM Employees;

SELECT * FROM Employees WHERE Salary = @MaxSalary;Если требуется вывести значение переменной, можно использовать оператор PRINT. Это полезно для отладки скриптов и проверки значений переменных на разных этапах выполнения:

DECLARE @Counter INT = 5;

PRINT @Counter;Кроме того, переменные могут быть использованы в циклах или в сложных операциях с транзакциями, что позволяет значительно упростить логику выполнения запросов. Например, переменная может хранить результат подсчета строк в таблице:

DECLARE @RowCount INT;

SELECT @RowCount = COUNT(*) FROM Orders;

PRINT 'Total rows in Orders: ' + CAST(@RowCount AS VARCHAR(10));В SQL Server также возможно использование таблиц-переменных. Они позволяют работать с временными таблицами внутри запроса, не требуя создания постоянных объектов в базе данных. Пример создания таблицы-переменной:

DECLARE @TempTable TABLE (ID INT, Name NVARCHAR(100));

INSERT INTO @TempTable (ID, Name) VALUES (1, 'John'), (2, 'Jane');

SELECT * FROM @TempTable;Использование переменных в SQL Server способствует улучшению производительности при многократном обращении к одинаковым данным и уменьшению сложности запросов, благодаря чему можно сделать код более эффективным и удобным для поддержки.

Применение переменных в запросах MySQL

В MySQL можно использовать переменные для упрощения написания запросов и повышения их гибкости. Переменные помогают хранить значения, которые могут изменяться в ходе выполнения запроса, и использовать их в разных частях SQL-запроса. Существуют две основные категории переменных: сессионные и пользовательские.

Переменные сессии создаются с помощью команды SET и действуют только в пределах текущей сессии. Их значение сохраняется до завершения соединения с базой данных. Пример создания сессионной переменной:

SET @user_id = 5;После этого переменную можно использовать в SQL-запросах, например:

SELECT * FROM users WHERE id = @user_id;Переменные можно также использовать в выражениях и функциях. Например, при подсчете общей суммы покупок для конкретного пользователя:

SET @total_spent = (SELECT SUM(amount) FROM orders WHERE user_id = @user_id);

SELECT @total_spent AS total_spent;В отличие от сессионных, пользовательские переменные позволяют работать с результатами подзапросов, что особенно полезно для выполнения сложных операций в одном запросе. Они создаются аналогичным образом, но могут быть использованы внутри более сложных запросов или блоков процедур. Важно помнить, что переменные, созданные с помощью SET, могут быть использованы в том же запросе, но их нельзя использовать напрямую в выражениях внутри SELECT.

Следует учитывать, что переменные, созданные через SET, не сохраняются в базе данных и существуют только во время сессии, что делает их полезными для временных вычислений и условий. Однако при больших объемах данных использование переменных требует внимательности, чтобы избежать ошибок с типами данных или неправильным использованием.

При написании более сложных запросов, например, в хранимых процедурах, можно применять переменные для логики условий или вычислений:

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE get_user_stats(user_id INT)

BEGIN

DECLARE total_orders INT;

DECLARE total_spent DECIMAL(10,2);

SET total_orders = (SELECT COUNT(*) FROM orders WHERE user_id = user_id);

SET total_spent = (SELECT SUM(amount) FROM orders WHERE user_id = user_id);

SELECT total_orders, total_spent;

END $$

DELIMITER ;Такой подход позволяет не только уменьшить количество запросов, но и делает код более структурированным и читаемым. Пользовательские переменные в хранимых процедурах или функциях MySQL являются мощным инструментом для организации бизнес-логики.

Использование переменных в запросах помогает избежать дублирования кода, улучшает производительность за счет уменьшения числа вызовов к базе данных и упрощает поддержку SQL-скриптов.

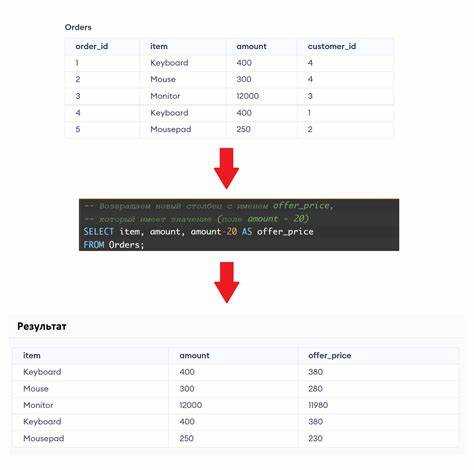

Команда SELECT используется для получения данных из базы данных. Это основной инструмент для извлечения информации. Например, чтобы вывести значение переменной или результата выполнения выражения, можно использовать запрос типа:

SELECT variable_name;

Где variable_name – это имя переменной или столбца. В случае с пользовательскими переменными (например, в функциях или процедурах) можно вывести их значения через SELECT. Например, в PL/pgSQL это будет выглядеть так:

SELECT my_variable;

SELECT my_column * 2 FROM my_table;

SELECT column_name INTO variable_name FROM table_name WHERE condition;

Команда SET в PostgreSQL используется для присваивания значений переменным внутри сессии или функции. Это полезно, когда необходимо изменить значение переменной в процессе выполнения запроса. Пример использования:

SET my_variable = 100;

При этом переменная получает значение 100, которое можно далее использовать в других операциях. Например:

SET my_variable = (SELECT value FROM my_table WHERE id = 1);

Важно отметить, что SET используется для изменения значений переменных, а не для изменения данных в таблицах. Если требуется изменить данные в таблице, следует использовать команду UPDATE.

В PL/pgSQL можно комбинировать SELECT и SET для более гибкой работы с переменными. Например, сначала получить значение с помощью SELECT, затем использовать SET для изменения переменной в зависимости от результата:

SELECT column_name INTO my_variable FROM my_table WHERE condition; SET my_variable = my_variable * 10;

Работа с переменными в Oracle SQL: использование PL/SQL

Для эффективной работы с переменными в Oracle SQL часто используется язык программирования PL/SQL. Этот язык позволяет интегрировать переменные в запросы, контролировать выполнение процедур и функций, а также обеспечивать более гибкую и динамичную работу с базой данных.

Основной конструкцией для работы с переменными является блок PL/SQL, который включает в себя три ключевых части: декларацию, выполнение и обработку исключений. Рассмотрим подробнее, как объявлять и использовать переменные в PL/SQL:

1. Объявление переменных

Переменные в PL/SQL объявляются в разделе DECLARE. Важно помнить, что переменная должна иметь тип данных, который соответствует предполагаемому значению. Пример объявления переменных:

DECLARE

v_name VARCHAR2(50); -- переменная для хранения строки

v_age NUMBER; -- переменная для хранения числа

BEGIN

v_name := 'Иван';

v_age := 30;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Имя: ' || v_name || ', Возраст: ' || v_age);

END;

В данном примере переменные v_name и v_age объявлены с типами VARCHAR2 и NUMBER соответственно.

2. Использование переменных в SQL-запросах

После объявления переменных их можно использовать в SQL-запросах внутри блока PL/SQL. Например, для получения данных из таблицы можно написать следующий код:

DECLARE

v_emp_id NUMBER := 100;

v_emp_name VARCHAR2(50);

BEGIN

SELECT employee_name INTO v_emp_name

FROM employees

WHERE employee_id = v_emp_id;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Имя сотрудника: ' || v_emp_name);

END;

В этом примере переменная v_emp_id используется в SQL-запросе для извлечения имени сотрудника с определённым ID из таблицы employees. Результат сохраняется в переменную v_emp_name.

3. Работа с выходными переменными

Для получения значений из SQL-запросов в PL/SQL используется конструкция INTO. Это позволяет сохранять результаты запросов в заранее объявленные переменные. При этом важно, чтобы запрос возвращал только одно значение, иначе возникнет ошибка.

4. Использование переменных в циклах

Переменные также активно используются в циклах для обработки множества строк. Например, можно вывести все имена сотрудников с заданной должностью:

DECLARE

v_job_title VARCHAR2(50) := 'Менеджер';

v_emp_name VARCHAR2(50);

CURSOR c_employees IS

SELECT employee_name

FROM employees

WHERE job_title = v_job_title;

BEGIN

FOR emp IN c_employees LOOP

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(emp.employee_name);

END LOOP;

END;

В данном примере используется курсор для выборки сотрудников с конкретной должностью. Переменная v_job_title задаёт должность, а цикл FOR перебирает всех сотрудников с этой должностью.

5. Преимущества использования переменных

Использование переменных в PL/SQL упрощает и ускоряет выполнение запросов, позволяет избегать дублирования кода и повышает читаемость. Кроме того, переменные помогают эффективно работать с динамическими данными, которые могут изменяться во время выполнения программы.

Как передавать переменные в запросы через параметры в SQL

1. Подготовленные выражения (prepared statements) – один из самых распространённых способов передачи параметров в SQL-запросы. Такой метод позволяет заранее подготовить структуру запроса с параметрами-заполнителями, которые впоследствии заполняются значениями.

Пример на языке SQL (для большинства СУБД, например MySQL, PostgreSQL или SQL Server):

SELECT * FROM users WHERE username = ? AND age = ?;Здесь знак вопроса (?) является заполнителем для параметров. Когда запрос выполняется, эти значения передаются через параметры, что гарантирует их правильную обработку и защиту от инъекций.

2. Использование параметров с именами – альтернативный способ, когда параметры передаются по имени, а не через позиционные метки (?). Это особенно полезно в сложных запросах, где порядок параметров может быть важен.

Пример с именованными параметрами в PostgreSQL:

SELECT * FROM users WHERE username = :username AND age = :age;Здесь :username и :age – это именованные параметры. Они позволяют легче понимать, какие значения подставляются в запрос, и обеспечивают большую гибкость в случае изменения структуры запроса.

3. Использование подготовленных выражений в разных языках программирования

Каждая СУБД и язык программирования имеют свои особенности работы с подготовленными выражениями.

- В Python, например, с библиотекой psycopg2 для PostgreSQL можно использовать следующие параметры:

cursor.execute("SELECT * FROM users WHERE username = %s AND age = %s", (username, age))- Для PHP с использованием PDO:

stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE username = :username AND age = :age");

stmt->execute(['username' => $username, 'age' => $age]);4. Преимущества использования параметров:

- Защита от SQL инъекций: параметры не подставляются напрямую в строку запроса, что исключает возможность выполнения вредоносного кода.

- Улучшенная производительность: подготовленные запросы могут быть выполнены несколько раз с разными параметрами, что снижает нагрузку на сервер базы данных.

- Чистота и безопасность кода: использование параметров делает запросы более понятными и защищает от ошибок, связанных с экранированием данных.

Передача переменных через параметры – это важная часть работы с SQL, которая способствует написанию безопасного и эффективного кода. Важно всегда использовать параметры при работе с внешними данными, чтобы минимизировать риски и повысить надежность системы.

Основные способы отладки:

- Использование логов – многие системы позволяют записывать выполнение запросов в лог. Например, в PostgreSQL можно включить подробный лог запросов с помощью параметра

log_statement.

SET @my_var = 10;

SELECT @my_var;SET @sql = CONCAT('SELECT * FROM my_table WHERE id = ', @my_var);

PREPARE stmt FROM @sql;

EXECUTE stmt;DO $$

DECLARE

my_var INTEGER := 10;

BEGIN

RAISE NOTICE 'Value of my_var: %', my_var;

END $$;Для отладки в SQL Server с переменными можно использовать:

DECLARE @my_var INT = 10;

PRINT @my_var;