Размещение кода выполняемой функции в конфигурации 1С напрямую влияет на производительность, сопровождение и масштабируемость решения. Ошибки в выборе места реализации могут привести к дублированию логики, нарушению принципов модульности и сложности тестирования.

Если функция относится к бизнес-логике и должна быть доступна из разных подсистем, целесообразно разместить её в общем модуле с установкой свойства «Сервер, ВнеКонтекста». Это обеспечивает универсальность использования и позволяет вызывать код как из клиентских, так и из серверных процедур.

Функции, тесно связанные с определённым объектом метаданных (например, документом или справочником), должны быть размещены в модуле объекта или модуле менеджера. Код в модуле объекта уместен, если функция зависит от состояния конкретного экземпляра, тогда как модуль менеджера подходит для обработки общего набора данных или выполнения поиска.

Размещение в командном интерфейсе или обработке формы допустимо только при наличии чёткой привязки к пользовательскому взаимодействию. Здесь важно исключать избыточную логику и выносить вычисления в более подходящие уровни архитектуры.

Для сценариев, предполагающих повторное использование и независимость от контекста вызова, предпочтение следует отдавать общим модулям без контекста. Это улучшает тестируемость и снижает связанность компонентов.

Когда использовать модуль объекта для хранения бизнес-логики

Модуль объекта в 1С следует использовать для размещения бизнес-логики, непосредственно связанной с жизненным циклом объекта: его созданием, изменением, проведением, отменой проведения, удалением. Это позволяет гарантировать, что логика будет выполнена в нужный момент и в правильном контексте, независимо от того, откуда вызывается операция.

Если логика зависит от состояния самого объекта и использует его реквизиты, модуль объекта – предпочтительное место. Примеры: автоматическое заполнение полей перед записью, контроль допустимости значений, расчет промежуточных итогов на этапе записи.

Когда необходимо переопределить стандартное поведение операций записи и проведения, методы модуля объекта предоставляют нужные точки входа: ПередЗаписью(), ПриЗаписи(), ПередПроведением(), Проведение(). Именно в этих методах следует размещать критически важные проверки и вычисления, от которых зависит корректность данных в системе.

Для минимизации связности и повышения читаемости рекомендуется не помещать в модуль объекта логику, не связанную с внутренним состоянием объекта или не требующую доступа к его реквизитам напрямую. Например, при сложных расчетах, зависящих от внешних данных, целесообразно использовать общий модуль.

Модуль объекта также удобен при использовании событий платформы для отладки и логирования: здесь можно централизованно реализовать контроль выполнения ключевых операций с объектом без создания дополнительных точек входа.

Следует избегать дублирования логики между модулем объекта и другими модулями. При необходимости повторного использования – выносить общий код в отдельные процедуры внутри модуля объекта или в общий модуль с вызовом из методов объекта.

Размещение кода в управляемых формах: плюсы и ограничения

Преимущества:

Код в модулях управляемых форм позволяет обрабатывать действия пользователя непосредственно в контексте интерфейса. Это ускоряет реакцию на события, такие как нажатие кнопок, изменение значений и открытие формы. Например, обработчик ПриИзменении для поля ввода может динамически управлять доступностью других элементов, повышая интерактивность интерфейса.

Формы предоставляют прямой доступ к элементам управления без необходимости писать дополнительный код навигации по структуре данных. Это особенно удобно при валидации данных или при управлении отображением групп и табличных частей. Поддержка событий жизненного цикла формы (ПриОткрытии, ПередЗакрытием) даёт возможность централизованно управлять поведением интерфейса и освобождать ресурсы.

Модули форм автоматически связаны с контекстом экземпляра формы, что упрощает использование глобальных переменных формы, например ЭтотОбъект или ЭлементыФормы. Это снижает сложность кода по сравнению с вынесением логики в отдельные общие модули.

Ограничения:

Код, размещённый в формах, затрудняет повторное использование. Если логика проверки значений или расчёта данных используется в нескольких местах, её реализация в форме приводит к дублированию. Это усложняет сопровождение и повышает риск расхождения в бизнес-правилах.

Формы тесно связаны с интерфейсом. Изменения в структуре формы могут повлиять на поведение кода, даже если логика остается прежней. Это увеличивает зависимость между UI и бизнес-логикой, что затрудняет отладку и автоматизированное тестирование.

Модули форм не поддерживают экспорт функций. Поэтому вызов их логики из других модулей невозможен без явной дубликации или переноса в общие модули. Это ограничивает гибкость архитектуры приложения и затрудняет внедрение сервисного подхода.

Размещение сложной логики в формах увеличивает объем кода, что ухудшает читаемость. Это особенно критично в формах с множеством элементов и вложенных обработчиков, где важна чёткая структуризация.

Сценарии использования общих модулей для повторного кода

Общие модули в 1С целесообразно использовать, когда требуется централизованная реализация логики, вызываемой из разных подсистем или конфигурационных объектов. Например, при интеграции с внешними системами – модуль может содержать универсальные функции формирования JSON, отправки HTTP-запросов, обработки ответов и логирования ошибок. Это исключает дублирование кода в обработках, регистрах и обработчиках событий.

Другой типовой сценарий – реализация алгоритмов расчёта, используемых в разных документах. Если, к примеру, расчет скидок применяется в заказах, счетах и отчетах о продажах, его следует вынести в общий модуль. Это обеспечит единообразие результатов и упростит сопровождение: изменение логики потребует корректировки только в одном месте.

Также общие модули эффективны при построении отчетов, когда набор вспомогательных функций (например, получения реквизитов пользователей, форматирования дат, определения доступов) должен быть доступен множеству различных макетов. В этом случае модуль делается экспортным, а функции – с четко определёнными входами и выходами без обращения к внешнему контексту.

Полезно выносить в общие модули логику проверки и обработки ошибок. Например, стандартная функция валидации ИНН, универсальная проверка e-mail, контроль наличия прав доступа по ролям. Повторное использование таких функций улучшает качество кода и снижает риск внедрения ошибок при дублировании логики вручную.

Следует избегать чрезмерного разрастания общих модулей. Если модуль начинает охватывать разнородные задачи, его лучше декомпозировать на логически обособленные части: например, разделить функции работы с файлами и функции авторизации по внешним сервисам.

Общие модули следует оформлять с установкой свойств «Вызов на сервере» и «Вызов на клиенте» только при наличии необходимости. Избыточное включение этих свойств приводит к росту объема клиентского кода и усложнению отладки. Неэкспортные процедуры и функции желательно использовать для вспомогательных операций, не предназначенных для вызова извне.

Когда целесообразно использовать серверные процедуры и функции

Серверные процедуры и функции в 1С уместны, когда требуется доступ к серверным ресурсам – файловой системе, базе данных, внешним API через COM-объекты или другие серверные компоненты. Их использование исключает передачу больших объёмов данных на клиент, что критично при работе с массивами, таблицами значений или большими выборками из базы.

Оптимально выносить в серверный контекст тяжелые вычисления и алгоритмы агрегации, особенно при работе с регистрами, накоплениями или сложной бизнес-логикой с множественными проверками и условиями. Это снижает нагрузку на клиентскую машину и уменьшает трафик между клиентом и сервером.

Серверный код предпочтителен для фоновых заданий, планировщиков и обработки периодических расчетов. Если требуется реализовать транзакционную целостность – например, создание документов с последующей регистрацией движений – это также задача серверной логики, где управление транзакциями осуществляется напрямую.

При разработке веб-клиента серверные процедуры обязательны для выполнения действий, недоступных в браузере. Клиент-серверная архитектура 1С требует явного указания контекста выполнения: в веб-клиенте код, размещённый вне серверной процедуры, не сможет обратиться к СКД, внешним компонентам или файловой системе.

Также серверный код необходим для обеспечения безопасности. Проверка прав доступа, ограничение операций с критичными данными и логирование событий должны выполняться на сервере, чтобы исключить возможность обхода с клиентской стороны.

Как организовать код в командах формы и обработчиках событий

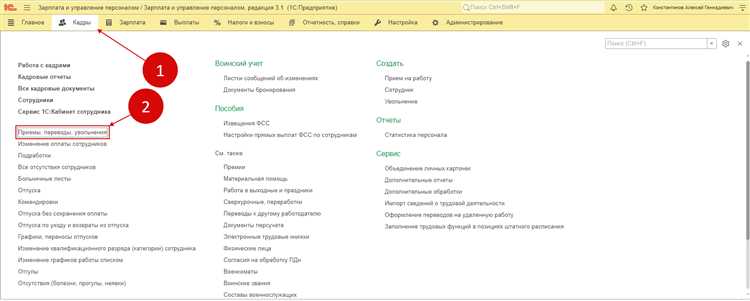

Команды формы и обработчики событий должны содержать только минимально необходимую логику, связанную с пользовательским интерфейсом. Вся бизнес-логика должна быть вынесена в отдельные процедуры модуля объекта, менеджера или общего модуля.

- В командах формы допустим вызов диалогов, проверка состояния элементов управления, передача параметров в бизнес-методы.

- Обработчики событий не должны модифицировать данные напрямую. Изменения необходимо оформлять вызовами строго определённых процедур.

- При вызове команд из разных контекстов (например, из формы списка и формы элемента) используйте процедуры модуля объекта или менеджера, чтобы избежать дублирования кода.

- Если команда зависит от состояния формы, выносите проверку состояния в отдельную функцию модуля формы. Это повысит читаемость и повторное использование.

- Для изменения доступности, заголовков и внешнего вида элементов формы используйте отдельные процедуры, вызываемые из соответствующих событий, например, ПриОткрытии или ПриИзмененииЗначения.

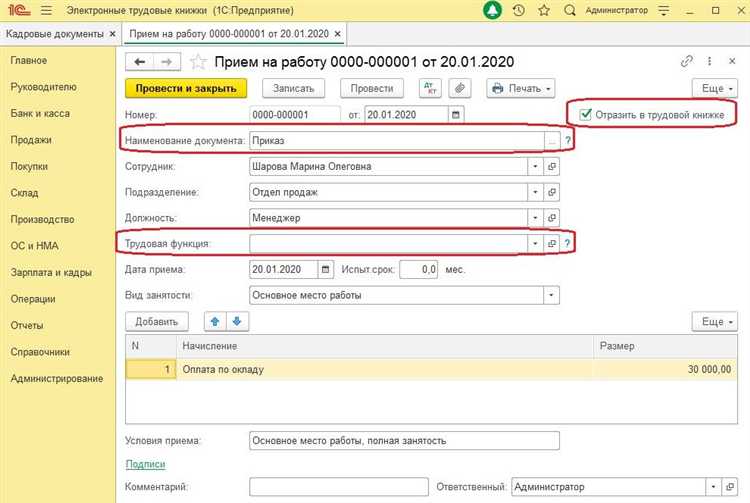

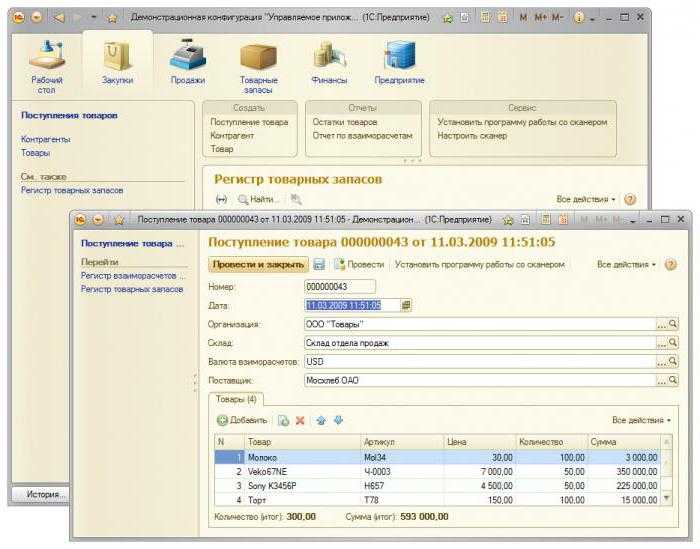

Пример: при нажатии на кнопку «Провести и закрыть» команда формы вызывает процедуру ПровестиИЗакрыть() в модуле объекта, а в форме только обрабатывается результат (например, закрытие формы или сообщение об ошибке).

Разделяйте функции управления интерфейсом и бизнес-логику строго. Это облегчает поддержку, упрощает отладку и делает код пригодным для повторного использования в других формах.

Разделение клиентского и серверного кода: практические примеры

В 1С критично четко разграничивать код, выполняемый на клиенте и на сервере, чтобы избежать избыточной нагрузки и обеспечить безопасность данных. Клиентский код работает в сеансе пользователя и отвечает за интерфейс, обработку локальных данных и взаимодействие с пользователем. Серверный код выполняется на сервере 1С и предназначен для работы с базой данных, бизнес-логикой и интеграцией.

Пример 1. Обработка ввода данных. Валидацию простых форм на клиенте следует выполнять с помощью обработчиков событий формы – например, проверка формата телефона или даты. Это снижает количество обращений к серверу и ускоряет реакцию интерфейса. Однако сложные проверки, связанные с уникальностью данных или бизнес-правилами, переносят на сервер через вызов серверной процедуры.

Пример 2. Выборка данных. Для загрузки справочников или отчетов лучше реализовать серверные процедуры, возвращающие результаты запроса. Клиент вызывает серверный метод и получает уже обработанные данные. Это предотвращает передачу избыточного объема информации и ускоряет работу за счет оптимизации запросов на сервере.

Пример 3. Модификация данных. Изменения записей в базе выполняются только на сервере, даже если инициируются на клиенте. Например, при сохранении документа клиент вызывает серверный метод, который проверяет права, актуальность данных и производит запись. Такой подход исключает конфликтные ситуации и обеспечивает целостность базы.

Реализуйте вызов серверных методов через встроенные механизмы 1С – объекты «ВызовКлиентскогоСервера» или атрибуты «ОбщегоНазначения». Избегайте размещения бизнес-логики на клиенте, чтобы минимизировать риски манипуляций и ошибок, связанных с сетью.

Вопрос-ответ:

Где лучше всего размещать код функции в конфигурации 1С — в общем модуле или непосредственно в объекте?

Выбор места для размещения функции зависит от того, насколько широко она будет использоваться. Если функция нужна во многих частях конфигурации, удобнее разместить её в общем модуле, чтобы избежать дублирования кода. Если же функция относится только к конкретному объекту или используется в ограниченном контексте, логичнее хранить её внутри этого объекта, например, в модуле объекта.

Какие плюсы и минусы есть у размещения функции в общем модуле по сравнению с модулем формы?

Функции в общем модуле доступны из разных частей программы, что упрощает повторное использование и поддержку кода. При этом функции в модуле формы связаны с конкретным пользовательским интерфейсом и часто используют данные формы. Если код связан с обработкой данных формы, лучше размещать его в модуле формы. Однако общие вычисления и операции без привязки к интерфейсу лучше держать в общем модуле.

Как влияет место размещения кода функции на производительность системы 1С?

Само по себе расположение кода — в общем модуле или модуле объекта — обычно не оказывает заметного влияния на быстродействие. Важнее, как написан сам код и насколько он оптимизирован. Однако при очень большом количестве вызовов функций из разных мест удобство поддержки и понятность кода могут косвенно влиять на скорость разработки и исправления ошибок.

Можно ли размещать функцию сразу в нескольких модулях, и стоит ли это делать?

Технически возможно скопировать одну и ту же функцию в несколько модулей, но такой подход ведёт к дублированию кода, что усложняет поддержку и повышает риск ошибок при изменениях. Лучше создавать универсальные функции в одном месте, например, в общем модуле, и вызывать их оттуда, чтобы избежать дублирования и повысить читаемость кода.

Какие критерии стоит учитывать при выборе места для кода функции, если планируется дальнейшее расширение конфигурации?

При планировании расширения конфигурации рекомендуется учитывать, насколько функция универсальна и в каких модулях она может потребоваться. Если функция имеет широкое применение, разумно размещать её в общем модуле. Если она строго специфична для одного объекта, лучше держать её в его модуле. Кроме того, важно оценивать поддержку и возможные зависимости, чтобы при изменениях минимизировать влияние на другие части системы.

Где лучше всего разместить код функции в конфигурации 1С — в общем модуле или в объекте, и почему?

Выбор места размещения кода зависит от того, насколько широко функция будет использоваться. Если функция нужна во многих местах конфигурации, оптимально вынести её в общий модуль — так она будет доступна из разных объектов и форм. Если же функция связана с конкретным объектом, например, работает с его реквизитами или методами, логично разместить её непосредственно в модуле этого объекта. Это улучшит читаемость кода и облегчит поддержку. Важно учитывать также требования к производительности и область видимости.