Замедление отклика при нажатии на кнопку «Провести», долгий запуск отчётов или зависания при работе с документами в 1С – это не абстрактные жалобы, а симптомы конкретных проблем, которые можно выявить и устранить. Одной из ключевых причин является неэффективная работа механизмов блокировок при параллельном доступе к данным. Часто задержки возникают из-за длительных удержаний блокировок на уровне СУБД, особенно при использовании PostgreSQL или MS SQL Server с низкооптимизированными индексами.

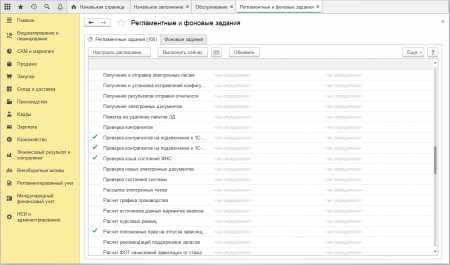

Следующий критичный фактор – отсутствие или избыточность регламентных заданий. В конфигурациях с большим объёмом данных фоновая обработка (например, расчёт остатков или перепроведение документов) может запускаться слишком часто и конфликтовать с пользовательской активностью. Анализ расписаний фоновых заданий через Администрирование → Поддержка и обслуживание → Регламентные и фоновые задания позволяет быстро выявить перегружающие систему процессы.

Нередко проблема кроется в некорректно настроенных запросах. Запросы с объединениями по большим таблицам без индексированной фильтрации или с лишними вычислениями в условиях WHERE становятся узким местом. Их можно отследить через встроенный инструмент «Мониторинг производительности» или с помощью трассировки СУБД. Особенно это актуально при использовании сложных управляемых форм с динамическими витринами данных.

Часто упускается из виду влияние клиентской части: медленная обработка событий интерфейса, чрезмерное количество элементов на форме, особенно с привязкой к данным, – всё это замедляет реакцию системы. Проверка задержек на клиенте с помощью замеров через 1С:Предприятие → Профилирование даёт возможность отследить именно те участки, где тормозит интерфейс, а не сервер.

Системный подход к диагностике требует последовательного исключения проблем на уровне базы данных, регламентных процессов, запросов и клиентской логики. Только такой подход позволяет устранить конкретные узкие места, а не бороться с симптомами. Оптимизация должна начинаться с измерений – без них любые попытки «ускорить 1С» превращаются в гадание.

Проверка блокировок на уровне СУБД

Для анализа блокировок в СУБД PostgreSQL используйте представление pg_locks и системную таблицу pg_stat_activity. Выполните запрос:

SELECT bl.pid AS blocked_pid, a.usename AS blocked_user, ka.query AS blocking_query, now() - a.query_start AS blocked_duration FROM pg_locks bl JOIN pg_stat_activity a ON bl.pid = a.pid JOIN pg_locks kl ON kl.locktype = bl.locktype AND kl.database IS NOT DISTINCT FROM bl.database AND kl.relation IS NOT DISTINCT FROM bl.relation AND kl.page IS NOT DISTINCT FROM bl.page AND kl.tuple IS NOT DISTINCT FROM bl.tuple AND kl.virtualxid IS NOT DISTINCT FROM bl.virtualxid AND kl.transactionid IS NOT DISTINCT FROM bl.transactionid AND kl.classid IS NOT DISTINCT FROM bl.classid AND kl.objid IS NOT DISTINCT FROM bl.objid AND kl.objsubid IS NOT DISTINCT FROM bl.objsubid AND kl.pid != bl.pid JOIN pg_stat_activity ka ON kl.pid = ka.pid WHERE NOT bl.granted;

В результате вы получите список заблокированных процессов, пользователей, запросов, вызывающих блокировки, и продолжительность блокировки. Особое внимание уделяйте длительным блокировкам, связанным с фоновыми транзакциями 1С, особенно при массовом обновлении или записи.

В Microsoft SQL Server используйте представление sys.dm_tran_locks в сочетании с sys.dm_exec_requests и sys.dm_exec_sessions. Выполните запрос:

SELECT blocking_session_id, session_id, wait_type, wait_time, wait_resource FROM sys.dm_exec_requests WHERE blocking_session_id <> 0;

Значение blocking_session_id указывает на сессию, удерживающую ресурсы. Выясните, какие процессы инициированы со стороны 1С, через идентификатор host_name или program_name в sys.dm_exec_sessions. Устраните блокировки вручную либо настройте контроль транзакций в 1С, чтобы исключить долгоживущие транзакции и избегать явных записей в регистры без необходимости.

Для СУБД PostgreSQL и MSSQL рекомендуется настроить регулярный мониторинг блокировок с уведомлением при превышении порогов ожидания. Это позволяет оперативно выявлять и устранять аномалии, влияющие на производительность 1С.

Анализ медленных запросов через встроенный журнал регистрации

Для выявления узких мест в производительности 1С необходимо включить детализированную фиксацию медленных запросов в журнале регистрации. В конфигурации укажите минимальный порог времени выполнения запросов, например, 0.5 секунды, чтобы фиксировать только потенциально проблемные случаи.

Откройте журнал регистрации и отфильтруйте события по типу DBMSSQL или DBMSPostgreSQL, в зависимости от используемой СУБД. Ищите записи с длительностью выполнения выше заданного порога. В поле Текст сообщения отображается полный SQL-запрос, отправленный на сервер базы данных.

Скопируйте SQL-запрос и выполните его напрямую в менеджере базы данных с включённым планом выполнения. Это позволит определить наличие полноскановых операций, неиспользуемых индексов, неэффективных соединений таблиц. Особое внимание уделите условиям фильтрации и сортировки. Наличие конструкций вида LIKE ‘%…’ или вызова функций над полями таблицы (например, UPPER(Поле)) блокирует использование индексов.

Для оптимизации – перепишите запросы или измените структуру объектов метаданных, чтобы обеспечить использование индексов. Убедитесь, что к ключевым полям установлены актуальные индексы, и они не дублируются. Проверьте статистику СУБД – устаревшие данные о распределении значений могут привести к неверному выбору плана запроса.

Журнал регистрации позволяет отследить не только сам запрос, но и инициатора – пользователь, обработку, точку входа. Это критично для локализации проблемы: медленные запросы могут быть вызваны редко используемыми отчетами или внешними обработками с неоптимальной логикой.

После внесения изменений обязательно повторите анализ: сравните длительность выполнения и убедитесь в снижении нагрузки. Постоянный контроль журнала регистрации – эффективный инструмент для обеспечения стабильной работы системы.

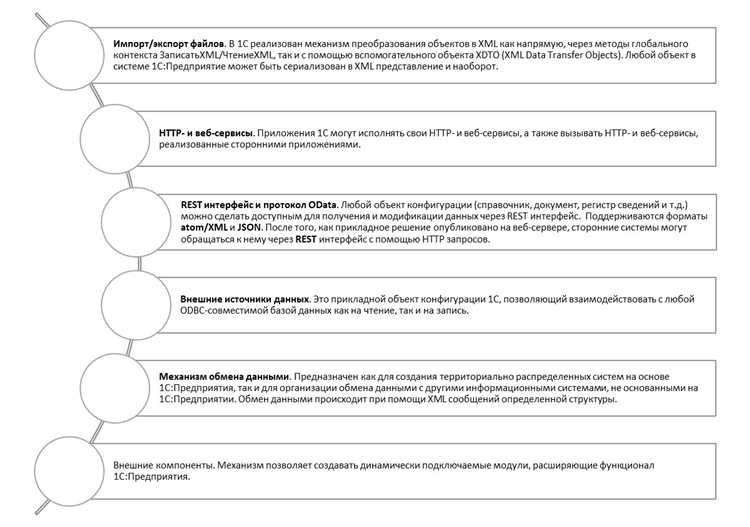

Диагностика узких мест в распределённой инфобазе

Анализируйте журнал регистрации: фильтруйте события по «РаспределеннаяИнфобаза.ОбменДанными» и отслеживайте длительность операций «Отправка» и «Получение». Обратите внимание на сообщения с длительностью выше 10 секунд – это потенциальные точки торможения. Особое внимание уделяйте повторяющимся ошибкам доставки или подтверждения пакетов данных.

Проверьте актуальность состава регламентных заданий. Используйте консоль кластеров для анализа длительности задач на сервере: если «Обработка входящих сообщений РИБ» выполняется дольше 1–2 секунд на каждый узел – есть перегрузка. Оптимизируйте обмен, разбив большой объем изменений на частичные выгрузки.

Если узел долго не обрабатывает входящие пакеты, проверьте доступность сервера, нагрузку на диск, количество активных соединений и состояние очередей заданий. Убедитесь, что в кластере корректно настроен балансировщик нагрузки. Часто узкие места возникают из-за того, что один сервер обрабатывает обмен сразу с несколькими узлами без учёта производительности хоста.

Исключите дублирующий или избыточный обмен. Используйте команду ПолучитьСоставИзменений() для анализа того, какие данные реально передаются. Удалите неиспользуемые узлы и убедитесь, что правила выгрузки не захватывают лишние регистры и справочники.

Для глубокого анализа применяйте трассировку технологического журнала с включением событий «РИБ» и «ОбменДанными». Загружайте результаты в средство анализа производительности (например, PerfMon или утилиты от 1С). Анализируйте задержки между шагами процесса обмена и выявляйте фрагменты с максимальным временем выполнения.

Оценка конфигурации и структуры регистров накопления

Анализ производительности работы с регистрами накопления следует начинать с выявления чрезмерно детализированных измерений. Избыточное количество измерений увеличивает объем индексации и замедляет выполнение запросов. Следует исключить дублирующие или редко используемые измерения, не участвующие в ключевых операциях отбора или группировки.

Проверьте, что все измерения и ресурсы регистров имеют строгую типизацию. Использование ссылочных типов с широким списком допустимых значений (например, любой справочник) усложняет план запроса и увеличивает нагрузку на СУБД.

Анализ структуры подчинённых наборов данных позволяет выявить ошибочные связи. Наличие подчинённых регистров накопления с частыми обновлениями значительно влияет на производительность из-за повторных операций блокировки и пересчёта итогов.

Используйте режим хранения итогов «по периодам» только для регистров с высокой активностью и стабильной структурой записей. Проверка частоты обновления итогов в конфигурации помогает избежать ситуаций, когда итоговые данные пересчитываются слишком часто или по слишком узким интервалам, что замедляет выполнение запросов с отбором по периоду.

Оцените использование виртуальных таблиц и итогов в запросах. Если регистр активно используется в отчетности, проверьте, какие виртуальные таблицы (например, Остатки, Обороты) формируются. Неоптимальное использование этих таблиц приводит к значительным задержкам при выполнении сложных аналитических запросов.

Ниже приведены ключевые признаки проблемной структуры:

| Измерений более 5–7 | Рост объема индексов и замедление выборки |

| Смешанные типы данных в измерениях | Сложность обработки и планов запросов |

| Частая корректировка данных задним числом | Переиндексация итогов и блокировки |

| Отсутствие отбора по периоду в отчетах | Принудительная обработка всего объема регистра |

| Параллельная работа с подчинёнными регистрами | Конфликты транзакций и рост времени блокировок |

Для комплексной диагностики рекомендуется включить режим профилирования запросов и отслеживать длительность обращений к регистрам. Это позволяет точно локализовать узкие места и адаптировать структуру регистров под реальные сценарии использования.

Проверка фоновых заданий и периодических обработок

Медленная работа 1С может быть напрямую связана с некорректно настроенными фоновыми заданиями и периодическими обработками. Необходимо начать с анализа очереди фоновых заданий через регистр сведений «Очередь фоновых заданий». Особое внимание стоит уделить заданиям с длительным временем выполнения или частым повторением – именно они могут перегружать сервер приложений.

Используйте консоль кластера для просмотра текущих фоновых процессов. Если задания выполняются параллельно с рабочими сценариями пользователей и занимают значительное количество потоков, стоит рассмотреть перенос выполнения на ночное время или снижение частоты запуска.

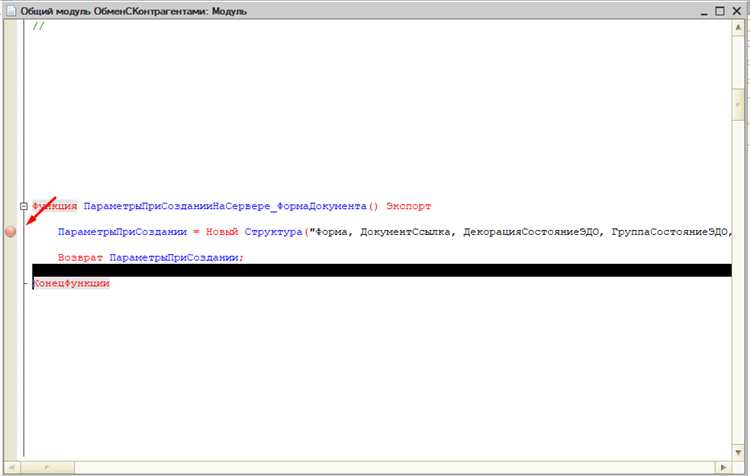

Проверьте настройки расписания в конфигураторе: в разделе «Общие модули» → «Периодические обработки» убедитесь, что задачи не запускаются чаще, чем это необходимо. Исключите использование фоновых заданий для операций, не требующих немедленного выполнения или способных выполняться по требованию.

Проанализируйте, не происходит ли накопление незавершённых задач в базе. Если очередь постоянно переполнена, это может указывать на ошибки в логике или неоптимальные запросы внутри самих обработок. Откройте журнал регистрации и проверьте наличие повторяющихся ошибок или длительных транзакций, связанных с фоновыми процедурами.

Для оптимизации рекомендуется вынести ресурсоёмкие задачи (например, пересчёты, обмены, агрегации) в отдельные периоды, не совпадающие с пиковыми часами нагрузки. Использование распределённых очередей и ограничение количества одновременно исполняемых заданий также может существенно снизить нагрузку на сервер и улучшить отзывчивость системы.

Настройка индексов и планов запросов в PostgreSQL или MS SQL

Для повышения производительности тормозящих запросов в 1С важно грамотно настроить индексы и анализировать планы выполнения в СУБД PostgreSQL и MS SQL.

В PostgreSQL:

- Создавайте индексы по колонкам, используемым в условиях WHERE, JOIN и ORDER BY. Предпочтительнее использовать

btreeдля равенств и диапазонов. - Используйте

EXPLAIN ANALYZEдля оценки фактического плана выполнения запросов. Обратите внимание на тип сканирования: «Seq Scan» указывает на отсутствие подходящего индекса. - Регулярно обновляйте статистику таблиц командой

ANALYZE, чтобы планировщик выбирал оптимальные планы. - Применяйте частичные и многостолбцовые индексы, если запросы затрагивают ограниченный набор данных или фильтруются по нескольким полям.

- Исключайте избыточные индексы, которые замедляют вставки и обновления, влияя на общую производительность системы.

В MS SQL Server:

- Используйте SQL Server Management Studio (SSMS) для анализа планов запросов – отображение графического плана помогает выявить операции с высоким потреблением ресурсов.

- Создавайте кластерные индексы на колонках, определяющих порядок хранения данных. Некластерные индексы оптимизируют выборки по другим полям.

- Регулярно запускайте

UPDATE STATISTICSдля актуализации статистики и улучшения выбора плана выполнения. - Применяйте индексные подсказки (

WITH (INDEX(...))) только при полной уверенности в выгоде, чтобы избежать ухудшения производительности. - Следите за фрагментацией индексов и используйте

ALTER INDEX REBUILDилиREORGANIZEдля поддержания эффективности.

В обоих случаях необходимо мониторить частоту блокировок и ожиданий, так как чрезмерное индексирование может увеличить нагрузку при обновлениях, что негативно скажется на скорости работы 1С.

Вопрос-ответ:

Почему тормозят операции в 1С при работе с большими объемами данных?

Задержки часто возникают из-за неправильной организации запросов к базе данных или недостаточной индексации таблиц. Если обработка выполняется без оптимизации, то при большом объеме данных время отклика существенно увеличивается. Важно проверить структуру запросов и наличие необходимых индексов, чтобы ускорить выборку данных.

Какие системные параметры влияют на скорость работы тормозов в 1С?

На скорость влияет не только сам программный код, но и характеристики сервера, например, скорость дисковой подсистемы, объем оперативной памяти и производительность процессора. Медленная работа может быть связана с ограничениями ресурсов, при которых база 1С работает медленнее из-за нехватки мощности или медленного доступа к файлам.

Как проверить, что именно вызывает замедление при выполнении тормозов в 1С?

Для выявления причин нужно использовать встроенные средства мониторинга и профилирования. Например, журнал регистрации позволяет увидеть, какие операции занимают больше всего времени. Также полезно проанализировать план запросов, чтобы обнаружить узкие места в работе с базой данных.

Можно ли ускорить работу тормозов в 1С без глубокого изменения программного кода?

В некоторых случаях улучшения достигаются путем настройки параметров базы, обновления индексов и очистки временных данных. Оптимизация настроек сервера и корректировка конфигурации также помогают повысить скорость без серьезных изменений в программной логике.

Какие типичные ошибки приводят к замедлению тормозов при работе с 1С?

Часто встречаются ситуации, когда операции выполняются без учета оптимального порядка действий, используются избыточные циклы или выполняются повторные запросы к базе. Кроме того, могут отсутствовать индексы по ключевым полям, что приводит к сканированию всей таблицы и значительному увеличению времени обработки.

Почему тормозит работа 1С при выполнении стандартных операций?

Медленная работа 1С при выполнении стандартных действий часто связана с недостаточной оптимизацией базы данных. Например, избыточное количество необработанных записей, неиндексированные таблицы или большое число регистров могут замедлять выполнение запросов. Также причиной могут быть конфликты в коде или неэффективно написанные обработки, которые перегружают систему. Для выявления причины полезно провести анализ производительности с помощью встроенных инструментов и оптимизировать проблемные участки, например, сократить объем данных для обработки и улучшить структуру запросов.

Какие шаги нужно предпринять, чтобы определить источник задержек в работе 1С?

Для выявления причины задержек следует начать с мониторинга системных ресурсов и журналов ошибок, чтобы понять, не перегружен ли сервер или база данных. Затем стоит изучить длительность выполнения ключевых запросов и обработок в конфигураторе 1С с использованием профайлера. Анализировать нагрузку на сеть и параметры подключения также важно, особенно при работе в распределенной среде. Если торможение связано с конкретными операциями, полезно проверить правильность настроек кэширования и индексов. В некоторых случаях помогает оптимизация структуры базы и чистка устаревших данных.