При установке MS SQL Server, данные и объекты баз данных сохраняются в определённых местах, которые зависят от конфигурации системы и типа используемого экземпляра SQL Server. Основные файлы базы данных располагаются в файловой системе операционной системы. Важно понимать, что SQL Server использует несколько типов файлов для хранения информации, каждый из которых выполняет свою роль в обеспечении целостности и производительности.

Основные файлы базы данных в MS SQL Server – это .mdf (главный файл данных) и .ldf (файл журналов транзакций). Эти файлы создаются по умолчанию в каталоге установки SQL Server, но путь к ним может быть изменён на этапе создания базы данных. Главный файл данных (.mdf) хранит схемы таблиц, индексы, данные и другие важные объекты, в то время как файл журналов (.ldf) используется для записи всех транзакций, что позволяет поддерживать целостность данных.

Когда база данных работает в режиме архивного хранения или используется в сценариях с высокими требованиями к производительности, могут быть созданы дополнительные файлы данных (.ndf). Эти файлы могут быть размещены на других дисках или томах, что способствует лучшему распределению нагрузки и повышению скорости доступа.

Директория, в которой находятся файлы базы данных, зависит от настроек SQL Server. Обычно это каталог по умолчанию, но администраторы могут указать собственный путь для размещения файлов. Важно регулярно отслеживать использование пространства на диске, так как недостаток места может повлиять на работу SQL Server, вызвать ошибки и привести к повреждению данных. Поэтому рекомендуется настраивать мониторинг и оповещения по состоянию файловых систем.

Физическое размещение файлов .mdf, .ndf и .ldf на диске

В MS SQL Server для хранения данных и логов используются три типа файлов: .mdf (основной файл базы данных), .ndf (вторичный файл базы данных) и .ldf (файл журнала транзакций). Эти файлы могут быть размещены на дисках различных типов и в разных конфигурациях, в зависимости от требований производительности, доступности и восстановления данных.

При размещении файлов на диске важно учитывать несколько факторов, таких как производительность, резервирование данных, а также требования к скорости обработки запросов и восстановления базы данных после сбоев.

Основной файл .mdf

Файл .mdf является основным и обязательным файлом для базы данных SQL Server. Он хранит все данные и схемы объектов базы данных. Основной файл обычно размещается на основном диске, так как он является ключевым для работы базы данных.

- Рекомендуется размещать .mdf файл на быстром диске с высокой пропускной способностью (например, SSD).

- Если база данных велика, можно использовать отдельный диск или RAID-массив, чтобы уменьшить нагрузку на другие части системы.

- Размещение .mdf на разных физических устройствах может повысить отказоустойчивость системы.

Вторичный файл .ndf

Вторичные файлы .ndf используются для расширения базы данных. Они могут быть полезны, когда основного места в .mdf файле недостаточно для хранения данных. .ndf файлы могут размещаться на других дисках, что позволяет распределить нагрузку и улучшить производительность.

- Позиционировать .ndf файлы лучше на отдельном диске, особенно если нагрузка на базу данных высокая и необходимо разделить потоки данных.

Файл журнала транзакций .ldf

Файл .ldf служит для записи всех транзакций и изменений данных в базе. Он необходим для восстановления данных после сбоев или для выполнения откатов транзакций. Из-за специфики своей работы, этот файл требует быстрого доступа и надежности.

- Для .ldf файла следует выделить отдельный диск с высокой производительностью, так как он постоянно обновляется в процессе работы базы данных.

- Рекомендуется использовать RAID 1 или RAID 10 для обеспечения избыточности и защиты данных журнала транзакций.

- Скорость записи в файл .ldf влияет на общую производительность системы, поэтому его размещение на медленных дисках может существенно замедлить работу.

Рекомендации по размещению

- Если необходимо, чтобы файлы хранились на одном диске, используйте разделение на несколько физических томов (например, для .mdf, .ndf и .ldf).

- Периодически проверяйте состояние дисков, на которых размещены файлы базы данных, для предотвращения перегрева и механических повреждений.

- Для крупных баз данных рекомендуется использовать SAN-хранилища или системы с поддержкой высокоскоростных соединений (например, Fibre Channel), что обеспечит стабильную работу на больших объемах данных.

Как определить путь к файлам базы данных через SSMS

Для того чтобы найти путь к файлам базы данных в MS SQL Server через SQL Server Management Studio (SSMS), необходимо выполнить несколько простых шагов. Для этого можно использовать запросы T-SQL, которые точно укажут расположение файлов.

Один из самых простых способов – это выполнить запрос, который использует системную функцию sys.database_files. Эта функция возвращает информацию о файлах базы данных, включая путь к ним.

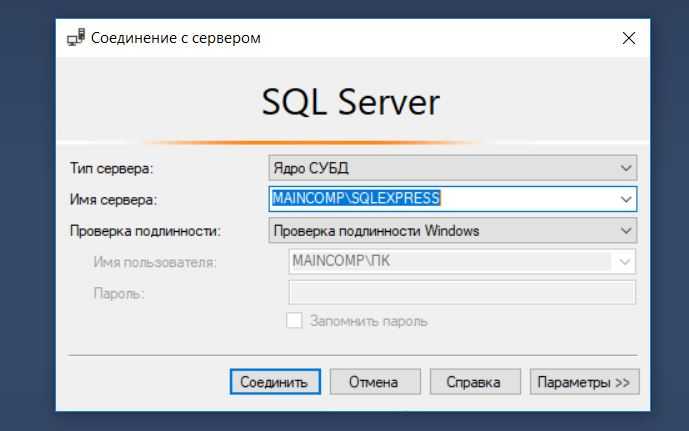

Для начала откройте SSMS и подключитесь к вашему серверу SQL. Затем выполните следующий запрос:

SELECT

name,

physical_name

FROM

sys.master_files

WHERE

database_id = DB_ID('имя_вашей_базы');

Этот запрос вернет название файла и его физическое местоположение для базы данных, имя которой указано в параметре DB_ID(‘имя_вашей_базы’).

Если вам нужно узнать путь к файлам всех баз данных на сервере, можно исключить фильтрацию по конкретной базе данных, а просто выполнить:

SELECT name, physical_name FROM sys.master_files;

Этот запрос отобразит путь и имя файлов всех баз данных на сервере.

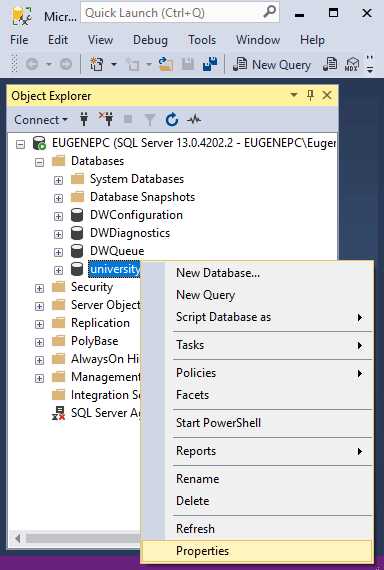

Кроме того, можно использовать SSMS для получения этой информации через графический интерфейс. Для этого перейдите в Object Explorer, выберите нужную базу данных, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт Properties. В открывшемся окне перейдите на вкладку Files, где будет отображена информация о файлах базы данных, включая их путь.

Обратите внимание, что для некоторых баз данных путь может быть скрыт или изменен через параметры безопасности, поэтому доступ к файлам может потребовать дополнительных прав администратора.

Назначение и различия основных типов файлов базы данных

1. Файл данных (.mdf, .ndf): основной файл базы данных, в котором хранятся данные таблиц, индексов и других объектов. Он состоит из двух типов:

- .mdf (primary data file) – главный файл базы данных. Все данные и структура базы, включая метаданные, размещаются в этом файле.

- .ndf (secondary data file) – дополнительные файлы данных, которые могут использоваться для распределения данных между несколькими дисками. Этот тип файла часто используется для масштабирования и повышения производительности.

Файл данных отвечает за хранение всех объектов базы, таких как таблицы, представления и индексы. При создании базы данных .mdf файл всегда обязателен, а .ndf – это опциональный элемент для расширения.

2. Файл журнала транзакций (.ldf): Этот файл записывает все изменения, происходящие в базе данных, и служит для обеспечения целостности данных. В журнале транзакций фиксируются все транзакции, которые могут быть использованы для восстановления базы данных в случае сбоя.

- Журнал транзакций не содержит данных, которые можно было бы напрямую прочитать, а лишь информацию о том, что, когда и как изменилось в базе данных.

- Без файла журнала невозможно выполнить операции восстановления или откатить неудачные транзакции.

3. Вспомогательные файлы (.filestream, .full-text): используются для хранения специфических типов данных. Например, файлы .filestream необходимы для хранения бинарных данных (например, изображений, видео), а файлы для full-text индексации – для работы с полнотекстовым поиском.

Различия между файлами данных и журналами транзакций важны с точки зрения резервного копирования и восстановления:

- Файл данных содержит всю информацию о структуре и содержимом базы, поэтому его повреждение критично для работы базы данных.

- Файл журнала транзакций позволяет восстановить базу данных до последнего состояния в случае сбоя, но сам по себе не является полноценной заменой файлу данных.

Роль системных баз данных в структуре хранения

Ключевыми системными базами данных являются master, model, msdb и tempdb. Каждая из них выполняет свою специфическую роль в контексте хранения данных и управления системой.

master – это основная база данных, содержащая информацию о структуре серверов, настройки безопасности, список всех других баз данных и параметры конфигурации SQL Server. В случае повреждения или удаления базы master сервер не сможет работать корректно, что делает её критически важной для функционирования системы.

model – используется как шаблон для создания новых баз данных. Все настройки и объекты (например, схемы или предустановленные процедуры), которые есть в базе model, будут копироваться в новую базу данных при её создании. Это позволяет стандартизировать процесс создания баз данных на сервере.

msdb играет важную роль в управлении заданиями, расписаниями и хранением журналов работы SQL Server Agent. Она хранит информацию о запланированных задачах, выполнении процедур и других аспектах автоматизации работы с сервером. Эта база данных необходима для корректной работы системы бэкапов и мониторинга.

tempdb используется для временного хранения данных, таких как временные таблицы, индексы и другие объекты, которые создаются и удаляются в процессе выполнения запросов. Tempdb сбрасывается при каждом перезапуске SQL Server, что позволяет очистить накопившиеся временные данные и оптимизировать использование ресурсов.

Все системные базы данных располагаются в каталоге по умолчанию, который можно настроить в конфигурации SQL Server. Они играют ключевую роль в производительности и надежности всей системы. Для обеспечения целостности и безопасности данных важно регулярно выполнять бэкап системных баз данных, особенно базы master, которая является критической для восстановления работы SQL Server после сбоя.

Хранение временных данных и работа с tempdb

Каждый запрос, использующий tempdb, может создавать временные таблицы или индексы, которые очищаются по завершении работы сессии. Однако следует отметить, что данные, хранящиеся в tempdb, не сохраняются между перезапусками SQL Server, так как база данных имеет статус временной. Система регулярно очищает эту базу данных, однако неправильное использование tempdb может привести к её переполнению или деградации производительности.

Для обеспечения оптимальной работы tempdb важно соблюдать несколько рекомендаций:

1. Разделение на несколько файлов. Рекомендуется создавать несколько файлов для tempdb (обычно от 4 до 8 файлов), что помогает улучшить параллельную обработку данных и минимизировать блокировки. Каждый файл должен быть равен по размеру для лучшего распределения нагрузки между ними.

2. Использование быстрого дискового хранилища. tempdb активно используется SQL Server для временных операций, поэтому она должна располагаться на быстром диске с высокой производительностью (например, SSD). Это критично для ускорения операций с большими объёмами данных.

3. Контроль за ростом базы данных. Для предотвращения переполнения tempdb важно настроить правильное управление автоматическим увеличением её размера. Рекомендуется избегать резких скачков в размере базы, поскольку это может привести к снижению производительности. Настройка на фиксированное увеличение размера может быть более эффективной, чем автоматическое.

4. Мониторинг использования tempdb. Для предотвращения излишней загрузки tempdb необходимо регулярно мониторить её использование. В SQL Server существуют различные представления и динамические управляемые представления (DMV), такие как sys.dm_db_task_space_usage, которые позволяют отслеживать использование пространства в tempdb.

5. Ограничение на использование временных объектов. Для минимизации нагрузки на tempdb рекомендуется избегать избыточного использования временных таблиц, а также пересмотра логики запросов, чтобы снизить зависимость от tempdb. Иногда использование подзапросов или CTE может заменить временные таблицы без загрузки базы.

Работа с tempdb требует внимательности, так как ошибки или неоптимальные настройки могут привести к блокировкам, снижению производительности и, в некоторых случаях, к полной недоступности SQL Server. Регулярный мониторинг и настройка параметров работы с этой базой данных помогут обеспечить её эффективное функционирование и стабильную работу всего сервера.

Использование параметров при создании базы данных для задания путей

Основные параметры для задания путей включают:

FILENAME – указывает путь к файлу. Для файлов данных (например, *.mdf и *.ndf) и файлов журналов транзакций (*.ldf) можно указать абсолютный путь, что позволяет точно контролировать их местоположение на файловой системе. Например:

CREATE DATABASE MyDatabase ON PRIMARY (NAME = MyDatabase_data, FILENAME = 'D:\SQLData\MyDatabase_data.mdf') LOG ON (NAME = MyDatabase_log, FILENAME = 'E:\SQLLogs\MyDatabase_log.ldf');

Задание путей таким образом позволяет минимизировать время доступа к данным и улучшить производительность, особенно если файлы данных и журналов расположены на разных физических дисках.

SIZE – этот параметр указывает начальный размер файла базы данных. Он может быть полезен для предварительного задания необходимого объема памяти на диске. Размер может быть указан в мегабайтах или гигабайтах. Например:

CREATE DATABASE MyDatabase ON PRIMARY (NAME = MyDatabase_data, FILENAME = 'D:\SQLData\MyDatabase_data.mdf', SIZE = 100MB) LOG ON (NAME = MyDatabase_log, FILENAME = 'E:\SQLLogs\MyDatabase_log.ldf', SIZE = 50MB);

MAXSIZE – параметр, ограничивающий максимальный размер файла базы данных. Это позволяет избежать неоправданного роста файлов. Если параметр не указан, файл будет расти без ограничений. Пример:

CREATE DATABASE MyDatabase ON PRIMARY (NAME = MyDatabase_data, FILENAME = 'D:\SQLData\MyDatabase_data.mdf', MAXSIZE = 10GB) LOG ON (NAME = MyDatabase_log, FILENAME = 'E:\SQLLogs\MyDatabase_log.ldf', MAXSIZE = 2GB);

Кроме того, можно использовать параметр FILEGROWTH, который задает величину, на которую будет увеличиваться файл при достижении текущего размера. Например:

CREATE DATABASE MyDatabase ON PRIMARY (NAME = MyDatabase_data, FILENAME = 'D:\SQLData\MyDatabase_data.mdf', FILEGROWTH = 50MB) LOG ON (NAME = MyDatabase_log, FILENAME = 'E:\SQLLogs\MyDatabase_log.ldf', FILEGROWTH = 10MB);

Этот параметр важен для автоматического управления размером файлов в процессе эксплуатации базы данных, предотвращая частые ручные изменения.

Правильное использование параметров при создании базы данных позволяет достичь высокопроизводительных и надежных систем, обеспечивая оптимальное использование дискового пространства и улучшение скорости работы базы данных.

Как изменить расположение файлов существующей базы данных

Для изменения расположения файлов базы данных в MS SQL Server используется команда ALTER DATABASE. Важно помнить, что этот процесс требует внимательности, чтобы не повлиять на работоспособность системы и избежать потери данных.

Шаг 1. Определение текущего расположения файлов. Для начала следует узнать текущее местоположение файлов базы данных. Это можно сделать с помощью запроса:

SELECT name, physical_name

FROM sys.master_files

WHERE database_id = DB_ID('имя_базы_данных');

Шаг 2. Отключение базы данных. Перед тем как изменить расположение файлов, необходимо отключить базу данных для обеспечения безопасности данных:

ALTER DATABASE имя_базы_данных SET OFFLINE;

Шаг 3. Перемещение файлов. Используйте команду ALTER DATABASE для изменения местоположения файлов данных и журналов. Важно указать новое местоположение для каждого файла, например:

ALTER DATABASE имя_базы_данных MODIFY FILE (NAME = имя_файла_данных, FILENAME = 'новый_путь\имя_файла.mdf'); ALTER DATABASE имя_базы_данных MODIFY FILE (NAME = имя_файла_журнала, FILENAME = 'новый_путь\имя_файла_log.ldf');

Шаг 4. Перемещение файлов на уровне операционной системы. Физически переместите файлы данных и журналов в новое место с помощью стандартных средств операционной системы (например, с помощью команды MOVE в командной строке или проводника Windows). Это необходимо выполнить до запуска базы данных в онлайн-режиме.

Шаг 5. Включение базы данных. После перемещения файлов верните базу данных в онлайн-режим:

ALTER DATABASE имя_базы_данных SET ONLINE;

Шаг 6. Проверка состояния базы данных. После изменения расположения файлов рекомендуется выполнить проверку целостности базы данных с помощью команды DBCC CHECKDB:

DBCC CHECKDB ('имя_базы_данных');

Этот процесс позволяет изменить расположение файлов базы данных без потери данных при условии выполнения всех шагов правильно. Необходимо также учитывать, что в случае использования репликации или других специфичных настроек, потребуется дополнительная проверка совместимости новых путей файлов.

Особенности хранения баз данных при использовании Always On и кластеров

В MS SQL Server технология Always On предоставляет возможности для повышения доступности и отказоустойчивости. Важнейшая особенность этой технологии заключается в организации хранения баз данных на нескольких серверах с использованием различных типов репликации. В контексте кластеров Always On данные хранятся на каждом сервере кластера, причем каждый узел может содержать копии активных баз данных. Существует два основных типа Always On: Always On Availability Groups и Always On Failover Cluster Instances.

При использовании Always On Availability Groups каждая база данных реплицируется на вторичные узлы кластера. Это позволяет пользователям обращаться к базам данных как к активным на одном сервере, в то время как остальные узлы поддерживают актуальные копии данных. Эти вторичные реплики могут быть как синхронными, так и асинхронными, в зависимости от настроек. Важно отметить, что синхронная репликация требует, чтобы данные были записаны на все реплики до подтверждения транзакции, что увеличивает требования к производительности сети и задержкам.

На физических носителях базы данных располагаются в виде файлов .mdf и .ldf, которые управляются операционной системой каждого узла. При использовании Always On каждый узел должен иметь доступ к этим файлам, однако они могут быть расположены на разных физических устройствах. В случае с кластером Failover Cluster Instances файлы базы данных размещаются на общем доступе (например, через диск, подключённый по сети), что позволяет при переключении на другой узел обеспечить доступность данных. В этом случае критично важно правильно настроить механизмы резервного копирования и восстановления, чтобы обеспечить согласованность данных при отказах узлов.

Одной из ключевых рекомендаций при настройке Always On является планирование сети и синхронизации данных. Сетевые задержки и низкая пропускная способность могут стать узким местом при синхронной репликации. Поэтому важно учитывать не только производительность серверов, но и сетевую инфраструктуру, чтобы минимизировать время отклика и потери данных при отказах. Также стоит учитывать, что в случае работы с большими объёмами данных вторичные реплики могут использоваться для чтения, что снижает нагрузку на основной узел.

При настройке кластеров Always On следует внимательно следить за состоянием системы и регулярно проверять синхронизацию данных между узлами. Настройка автоматического переключения на второй узел (failover) поможет обеспечить бесперебойную работу приложений в случае отказа основного сервера. Также важно помнить, что при использовании кластера необходимо учитывать совместимость версий и конфигураций SQL Server на разных узлах.

Вопрос-ответ:

Где именно хранятся базы данных в MS SQL Server?

Базы данных в MS SQL Server обычно хранятся в файлах на диске, которые могут быть расположены в разных папках в зависимости от конфигурации системы. Основными файлами для хранения данных являются файлы с расширением .mdf (основной файл базы данных) и .ndf (вторичный файл базы данных). Эти файлы могут находиться на любом доступном для SQL Server диске, и путь к ним указывается при создании базы данных. Помимо этого, для журнала транзакций используется файл с расширением .ldf, который также сохраняется в указанной директории.

Можно ли изменить место хранения базы данных в MS SQL Server?

Да, место хранения базы данных можно изменить. Для этого нужно использовать команду ALTER DATABASE, которая позволяет изменить расположение файлов базы данных. Пример команды: ALTER DATABASE [Название_базы] MODIFY FILE (NAME = ‘Название_файла’, FILENAME = ‘Новый_путь_к_файлу’). Важно помнить, что перед выполнением такого изменения файл базы данных должен быть отключен, а сама база должна быть в состоянии offline. Также следует учитывать возможные риски, связанные с изменением местоположения, такие как блокировки или потеря данных при некорректном выполнении операции.

Какие типы файлов используются для хранения данных в MS SQL Server?

В MS SQL Server используются несколько типов файлов для хранения данных. Основной файл базы данных имеет расширение .mdf, он содержит все основные данные, схемы и объекты базы. Дополнительные файлы, если они предусмотрены, имеют расширение .ndf и могут быть использованы для распределения данных на разных физических носителях. Для ведения журнала транзакций используется файл с расширением .ldf. Журнал транзакций хранит информацию о всех изменениях, которые происходят в базе данных, что позволяет обеспечивать восстановление базы после сбоев или ошибок.

Как определить, где хранятся файлы базы данных в MS SQL Server?

Для определения местоположения файлов базы данных можно использовать системную представление sys.master_files. Запрос к этому представлению покажет путь к файлам .mdf, .ndf и .ldf для каждой базы данных. Пример запроса: SELECT name, physical_name FROM sys.master_files WHERE database_id = DB_ID(‘Имя_базы’);. Этот запрос вернет информацию о всех файлах базы данных, их местоположении и типах. Также можно использовать SQL Server Management Studio (SSMS) для проверки этих данных через интерфейс, выбрав базу данных и просмотрев её свойства.