SQL (Structured Query Language) является основным инструментом для взаимодействия с реляционными базами данных. Он позволяет не только извлекать и изменять данные, но и структурировать информацию таким образом, чтобы она была легко доступна и поддавалась анализу. Чтобы начать работать с SQL, важно понимать основные этапы входа в систему и основы синтаксиса запросов.

Первым шагом будет выбор СУБД (системы управления базами данных), которая поддерживает SQL. Наиболее популярными являются MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server и SQLite. Для начала можно установить локальную версию PostgreSQL или использовать облачные решения, такие как Amazon RDS или Google Cloud SQL, которые позволяют работать с базами данных без необходимости настроек на своем компьютере.

После установки СУБД необходимо создать учетную запись и подключиться к базе данных. В большинстве СУБД используется командная строка или специализированные инструменты, такие как pgAdmin для PostgreSQL или MySQL Workbench для MySQL. Подключение происходит с помощью простого запроса, включающего имя пользователя, пароль и имя базы данных.

Пример команды для подключения в PostgreSQL:

psql -U имя_пользователя -d имя_базы

Как только подключение установлено, можно начать выполнение SQL-запросов. Для новичков важно ознакомиться с основными типами запросов, такими как SELECT (для извлечения данных), INSERT (для добавления данных), UPDATE (для изменения данных) и DELETE (для удаления данных). Знание этих операций позволит эффективно управлять данными в базе.

Для более сложных задач, таких как создание таблиц, установление связей между ними или выполнение транзакций, потребуется освоить более углубленные концепции SQL, включая нормализацию данных, индексы и методы оптимизации запросов. С каждым новым шагом в изучении SQL вы будете чувствовать себя уверенно и сможете работать с большими объемами информации с минимальными затратами времени и ресурсов.

Как установить SQL-сервер на локальный компьютер

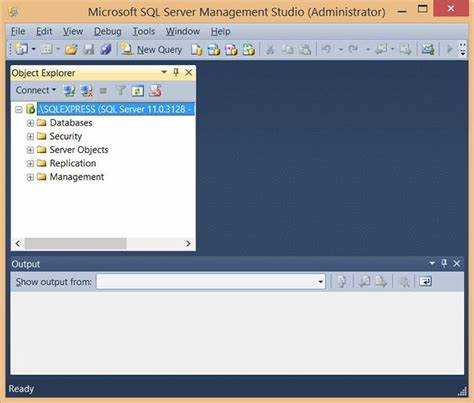

Для начала работы с SQL базами данных необходимо установить SQL-сервер на вашем локальном компьютере. Один из самых популярных вариантов – Microsoft SQL Server. Рассмотрим шаги по установке SQL-сервера для Windows.

1. Перейдите на официальный сайт Microsoft для загрузки SQL Server. Для этого откройте страницу загрузки SQL Server.

2. Скачайте бесплатную версию SQL Server Express. Это минимальная версия, подходящая для небольших проектов и обучения. Для более мощных версий потребуется лицензия.

3. Запустите скачанный установочный файл. Во время установки выберите тип установки «Basic» для автоматической настройки или «Custom» для более детальной конфигурации.

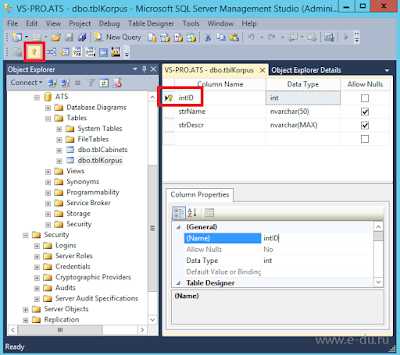

4. В процессе установки вам будет предложено выбрать компоненты. Убедитесь, что выбраны следующие компоненты:

- SQL Server Database Engine – сам SQL сервер, который будет обрабатывать запросы.

- SQL Server Management Studio (SSMS) – графический интерфейс для работы с базами данных.

- SQL Server Data Tools – инструменты для разработки баз данных.

5. Настройте аутентификацию. На этапе установки выберите режим аутентификации: «Windows Authentication» или «Mixed Mode» (совместимый с SQL Server). При использовании режима Mixed Mode вам потребуется задать пароль для системного пользователя SQL Server (sa).

6. Установите сервер. После завершения установки перезагрузите компьютер, если это требуется. Убедитесь, что SQL Server запущен на вашем компьютере. Для этого откройте «Службы» и проверьте, что служба «SQL Server» активна.

7. Установите SQL Server Management Studio (SSMS). Для работы с базами данных через графический интерфейс скачайте SSMS с той же страницы загрузки и установите его, следуя стандартной процедуре установки.

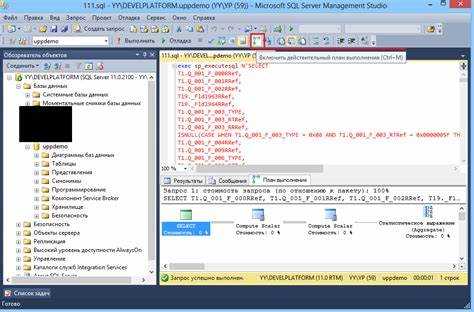

8. После установки откройте SSMS и подключитесь к серверу. Введите имя вашего компьютера и выбранный в процессе установки логин и пароль для подключения.

Теперь ваш локальный сервер готов к использованию. Вы можете создавать базы данных, выполнять запросы и управлять данными с помощью SQL Server Management Studio.

Как подключиться к базе данных через командную строку

Для подключения к базе данных через командную строку необходимо использовать утилиту командной строки, которая зависит от типа используемой СУБД (системы управления базами данных). Рассмотрим подключение для наиболее популярных СУБД: MySQL, PostgreSQL и SQL Server.

1. Подключение к MySQL

Для подключения к MySQL через командную строку используется утилита mysql. Чтобы подключиться к базе данных, выполните следующую команду:

mysql -u <пользователь> -p -h <хост> <имя_базы_данных>

Где:

-u <пользователь>– имя пользователя MySQL;-p– запрос пароля;-h <хост>– адрес хоста (например, localhost или IP-адрес сервера);<имя_базы_данных>– имя базы данных, к которой требуется подключиться (опционально).

После ввода команды будет запрашиваться пароль для пользователя, указанного в параметре -u.

2. Подключение к PostgreSQL

Для подключения к PostgreSQL используется утилита psql. Команда подключения выглядит следующим образом:

psql -U <пользователь> -h <хост> -d <имя_базы_данных>

Где:

-U <пользователь>– имя пользователя PostgreSQL;-h <хост>– адрес хоста;-d <имя_базы_данных>– имя базы данных для подключения.

Для запроса пароля можно использовать параметр -W. Если база данных локальная, то параметр -h можно не указывать.

3. Подключение к SQL Server

Для подключения к SQL Server через командную строку используется утилита sqlcmd. Команда для подключения выглядит следующим образом:

sqlcmd -S <сервер> -U <пользователь> -P <пароль> -d <имя_базы_данных>

Где:

-S <сервер>– адрес сервера SQL Server;-U <пользователь>– имя пользователя;-P <пароль>– пароль для пользователя;-d <имя_базы_данных>– имя базы данных.

После успешного подключения можно начать выполнять SQL-запросы. Если требуется использовать аутентификацию Windows, можно заменить -U и -P на параметр -E, который автоматически использует текущие учетные данные.

Общие рекомендации

- При подключении всегда проверяйте правильность хоста и портов, если база данных находится на удаленном сервере;

- Для безопасности рекомендуется использовать переменные окружения для хранения паролей вместо ввода их вручную;

Основные команды SQL для работы с данными

В SQL существует несколько команд, которые позволяют выполнять базовые операции с данными. Знание этих команд – необходимый минимум для эффективной работы с базами данных. Рассмотрим их подробно.

SELECT – используется для извлечения данных из таблицы. Пример:

SELECT column1, column2 FROM table_name;

Для извлечения всех столбцов используется звездочка (*):

SELECT * FROM table_name;

Если нужно отфильтровать результаты, добавляется WHERE:

SELECT column1, column2 FROM table_name WHERE condition;

INSERT INTO – добавляет новые записи в таблицу. Для добавления данных указываются столбцы, в которые нужно вставить значения:

INSERT INTO table_name (column1, column2) VALUES (value1, value2);

Для вставки значений в все столбцы таблицы можно не указывать имена столбцов:

INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2);

UPDATE – изменяет существующие данные в таблице. Обязательно использовать WHERE, чтобы ограничить изменения только нужными записями:

UPDATE table_name SET column1 = value1, column2 = value2 WHERE condition;

DELETE – удаляет данные из таблицы. Аналогично UPDATE, следует использовать WHERE, чтобы не удалить все строки в таблице:

DELETE FROM table_name WHERE condition;

JOIN – позволяет объединить данные из нескольких таблиц. Это одна из важнейших команд для работы с нормализованными базами данных. Например, для соединения двух таблиц по общему полю:

SELECT table1.column1, table2.column2 FROM table1 JOIN table2 ON table1.id = table2.id;

GROUP BY – используется для группировки данных. Часто применяется вместе с агрегатными функциями, такими как COUNT, SUM, AVG. Например, для подсчета количества записей в каждой группе:

SELECT column, COUNT(*) FROM table_name GROUP BY column;

ORDER BY – сортирует результаты. По умолчанию сортировка происходит по возрастанию (ASC), но можно явно указать DESC для сортировки по убыванию:

SELECT column1, column2 FROM table_name ORDER BY column1 DESC;

Эти команды покрывают базовые операции, которые позволяют извлекать, изменять и удалять данные в базе. Комбинируя их, можно решать широкий спектр задач в SQL.

Как создавать и изменять таблицы в базе данных

Создание таблиц в SQL начинается с команды CREATE TABLE. Чтобы определить структуру таблицы, указываются имена столбцов и их типы данных. Пример создания таблицы для хранения информации о пользователях:

CREATE TABLE users (

id INT PRIMARY KEY,

name VARCHAR(100),

email VARCHAR(100) UNIQUE,

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);Здесь id – уникальный идентификатор, name и email – текстовые поля, а created_at – дата и время создания записи с установкой значения по умолчанию. Все типы данных выбираются в зависимости от характера информации, которая будет храниться в столбцах.

Для изменения структуры таблицы используется команда ALTER TABLE. Например, если нужно добавить новый столбец:

ALTER TABLE users ADD COLUMN phone VARCHAR(15);Чтобы изменить тип данных существующего столбца, применяется:

ALTER TABLE users ALTER COLUMN phone TYPE VARCHAR(20);Для удаления столбца используется команда:

ALTER TABLE users DROP COLUMN phone;Если требуется изменить имя таблицы, это делается так:

ALTER TABLE users RENAME TO customers;При изменении таблицы важно учитывать зависимости, например, если в таблице есть внешние ключи, их нужно будет адаптировать для новой структуры.

Чтобы удалить таблицу полностью, используется команда DROP TABLE. Важно помнить, что удаление таблицы необратимо и все данные будут потеряны:

DROP TABLE users;При создании и изменении таблиц всегда следите за целостностью данных и зависимостями между таблицами, чтобы избежать ошибок при выполнении операций.

Как выполнять запросы SELECT для извлечения данных

Запросы SELECT используются для извлечения данных из базы данных. Основная цель – указать, какие именно данные необходимы и откуда их взять. Структура запроса проста:

SELECT столбцы FROM таблица;

Первый элемент в запросе – это список столбцов, которые нужно извлечь. Если требуется все данные, можно использовать звездочку *, что эквивалентно выбору всех столбцов. Например, запрос:

SELECT * FROM employees;

извлечет все данные из таблицы employees. Однако, если нужно получить только определенные поля, указываем их явно:

SELECT name, position FROM employees;

Для фильтрации данных можно использовать оператор WHERE, который позволяет задать условия для извлечения. Например, чтобы выбрать только сотрудников с определенной должностью:

SELECT name, position FROM employees WHERE position = 'Manager';

Кроме того, можно применять операторы сравнения, такие как =, >, <, >=, <=, BETWEEN и другие. Например, чтобы выбрать сотрудников с зарплатой больше 50000:

SELECT name, salary FROM employees WHERE salary > 50000;

Для сортировки результатов используется оператор ORDER BY. По умолчанию данные сортируются по возрастанию, но можно указать сортировку по убыванию с помощью DESC:

SELECT name, salary FROM employees WHERE salary > 50000 ORDER BY salary DESC;

Если нужно ограничить количество строк в ответе, используется оператор LIMIT. Например, чтобы получить только 5 самых высокооплачиваемых сотрудников:

SELECT name, salary FROM employees ORDER BY salary DESC LIMIT 5;

Можно также использовать агрегатные функции, такие как COUNT, AVG, SUM, MIN, MAX. Например, для подсчета количества сотрудников в компании:

SELECT COUNT(*) FROM employees;

А для получения средней зарплаты:

SELECT AVG(salary) FROM employees;

Нередко в запросах SELECT используются объединения (JOIN) для получения данных из нескольких таблиц. Например, чтобы получить список сотрудников вместе с названиями отделов, можно выполнить следующий запрос:

SELECT employees.name, departments.name FROM employees JOIN departments ON employees.department_id = departments.id;

Таким образом, запрос SELECT является основой для извлечения данных, и его возможности можно расширять с помощью различных операторов, функций и условий, позволяя гибко работать с данными в базе.

Как использовать индексы для ускорения поиска данных

Для эффективного использования индексов важно понимать, как они работают. Когда вы создаёте индекс на колонку, база данных строит отдельную структуру, которая сортирует значения в этой колонке и позволяет быстро находить совпадения. Например, если вы часто выполняете поиск по имени пользователя в таблице с миллионами записей, создание индекса на колонке с именами значительно ускорит запросы, связанные с поиском.

Типы индексов: Основной индекс – это B-дерево, которое используется по умолчанию в большинстве СУБД, таких как MySQL и PostgreSQL. Этот тип индекса эффективно работает при поиске по равенству или диапазону. Для более сложных операций (например, полнотекстового поиска) может быть полезен FULLTEXT индекс.

Однако, индексы – это не всегда решение для ускорения всех запросов. При проектировании базы данных важно учитывать, что индексы занимают дополнительное место в памяти и могут замедлять операции вставки, обновления и удаления данных. Каждый раз при изменении данных в таблице индексы должны быть обновлены, что увеличивает время этих операций.

Когда использовать индексы: Индексы полезны, если вы часто выполняете запросы, включающие фильтрацию, сортировку или соединение таблиц по индексируемым колонкам. Например, запросы с условиями WHERE, JOIN, а также ORDER BY, где используется индексированное поле.

Как создать индекс: Чтобы создать индекс, используйте команду CREATE INDEX. Пример создания индекса на поле «username» в таблице «users»:

CREATE INDEX idx_username ON users (username);Также можно создать уникальные индексы с помощью UNIQUE, что гарантирует уникальность значений в столбце:

CREATE UNIQUE INDEX idx_unique_email ON users (email);Рекомендации: Старайтесь индексировать только те столбцы, которые часто используются в запросах. Избегайте избыточных индексов – для каждой колонки достаточно одного индекса. Для сложных запросов, включающих несколько условий, можно использовать составные индексы, которые индексируют несколько столбцов одновременно.

Для контроля производительности регулярно проверяйте эффективность индексов с помощью EXPLAIN или аналогичных команд в вашей СУБД. Иногда можно столкнуться с ситуацией, когда индексы не используются должным образом, и запросы могут быть оптимизированы путём изменения структуры индексов или запросов.

Важный момент – удаление индексов, которые не используются. Неактуальные индексы занимают память и замедляют операции изменения данных. Убедитесь, что индекс оправдан, прежде чем добавлять его в таблицу.

Как настроить права доступа пользователей в SQL

В SQL настройка прав доступа пользователей выполняется через систему привилегий, которая определяет, какие действия пользователь может выполнять с базой данных. Каждому пользователю можно назначить различные уровни доступа в зависимости от его роли и задач. Настройка прав происходит через команды GRANT и REVOKE, которые используются для предоставления и отзыва прав.

GRANT позволяет назначить пользователю доступ к определённым объектам базы данных. Команда выглядит следующим образом:

GRANT право ON объект TO пользователь;

Где право – это тип доступа, такой как SELECT (чтение данных), INSERT (добавление данных), UPDATE (изменение данных) и другие. Объект – это таблица или другая сущность, к которой предоставляется доступ, а пользователь – это имя пользователя или роль, которой назначаются права.

Пример: чтобы предоставить пользователю user1 право на чтение данных из таблицы employees, используется следующая команда:

GRANT SELECT ON employees TO user1;

Для предоставления прав сразу на несколько операций можно перечислить их через запятую:

GRANT SELECT, INSERT ON employees TO user1;

REVOKE используется для отзыва ранее предоставленных прав. Она имеет следующую форму:

REVOKE право ON объект FROM пользователь;

Например, чтобы отозвать право на вставку данных из таблицы employees у пользователя user1, используем команду:

REVOKE INSERT ON employees FROM user1;

Также можно работать с ролями. Роль – это совокупность прав, которые назначаются сразу группе пользователей. Создание роли происходит через команду CREATE ROLE, а назначение прав роли – через GRANT. Например, создание роли для пользователей с правом только на чтение:

CREATE ROLE read_only;

После создания роли ей можно назначить права:

GRANT SELECT ON employees TO read_only;

Теперь роль read_only может быть присвоена любому пользователю, и все они получат доступ только к чтению данных из таблицы employees.

Кроме того, можно задать права на уровне базы данных или схемы, если требуется более общий доступ. Для этого указывается имя базы данных или схемы вместо конкретного объекта:

GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE my_database TO user1;

Вопрос-ответ:

Что такое SQL и как он используется в работе с базами данных?

SQL (Structured Query Language) — это язык запросов, используемый для взаимодействия с реляционными базами данных. С помощью SQL можно создавать, изменять и управлять данными в базе данных. Он позволяет выполнять такие операции, как выборка, добавление, обновление и удаление данных. Также SQL используется для создания таблиц, индексов и других объектов базы данных. Этот язык является стандартом для большинства реляционных СУБД (систем управления базами данных), таких как MySQL, PostgreSQL и Oracle.

Какие инструменты необходимы для работы с SQL?

Для работы с SQL необходимо установить СУБД, которая поддерживает этот язык. Это могут быть бесплатные системы, такие как MySQL или PostgreSQL, или коммерческие решения, например, Oracle или Microsoft SQL Server. Кроме того, потребуется интерфейс для ввода и выполнения SQL-запросов. Чаще всего используют графические интерфейсы, такие как phpMyAdmin для MySQL или pgAdmin для PostgreSQL. Можно также работать с SQL через командную строку или использовать интегрированные среды разработки (IDE), такие как DBeaver или DataGrip.

Как начать работу с базой данных, если я только учу SQL?

Если вы только начинаете изучать SQL, лучше всего начать с установки СУБД на своем компьютере. Например, можно выбрать MySQL или PostgreSQL, так как они бесплатные и имеют хорошую документацию. После установки создайте базу данных и попробуйте выполнить простые запросы, такие как создание таблиц, добавление данных и выборка. Хорошо также использовать онлайн-платформы, такие как SQLZoo или Mode Analytics, где можно практиковаться в выполнении запросов без установки программного обеспечения. Параллельно с этим полезно изучать теорию реляционных баз данных, чтобы понимать, как данные структурируются и хранятся.

Какие ошибки чаще всего допускают новички при работе с SQL?

Одна из самых распространенных ошибок новичков — это неверное использование синтаксиса SQL-запросов. Например, забывание ключевых слов (SELECT, FROM, WHERE) или неправильное указание названий таблиц и столбцов. Также частой проблемой является неправильная работа с типами данных, например, попытка вставить строку в числовое поле. Другой распространенной ошибкой является неправильная фильтрация данных в запросах, что может привести к неэффективному выбору данных или ошибкам в логике запросов. Чтобы избежать этих проблем, важно всегда внимательно проверять синтаксис запросов и тестировать их на небольших объемах данных перед применением в реальной базе данных.