Переименование таблицы в SQL – операция, часто необходимая при рефакторинге базы данных, изменении бизнес-логики или устранении технического долга. Вместо создания новой таблицы и переноса данных достаточно изменить имя существующей с помощью корректного SQL-запроса. Это снижает риск ошибок и упрощает поддержку кода.

В большинстве диалектов SQL используется команда RENAME TABLE или ALTER TABLE в зависимости от конкретной СУБД. Например, в MySQL переименование выполняется через RENAME TABLE old_name TO new_name, тогда как в PostgreSQL применяется синтаксис ALTER TABLE old_name RENAME TO new_name.

Важно учитывать контекст: наличие внешних ключей, представлений, процедур и триггеров, которые ссылаются на переименовываемую таблицу. В PostgreSQL, при переименовании таблицы зависимости обновляются автоматически, а в MySQL – нет, что требует ручного вмешательства в соответствующие объекты.

Перед выполнением переименования рекомендуется провести поиск всех прямых ссылок на таблицу в кодовой базе и выполнить бэкап базы данных. Это минимизирует возможные потери в случае ошибок. В продакшн-среде такие операции выполняются через миграции и проходят ревью, особенно в командах, где используется CI/CD.

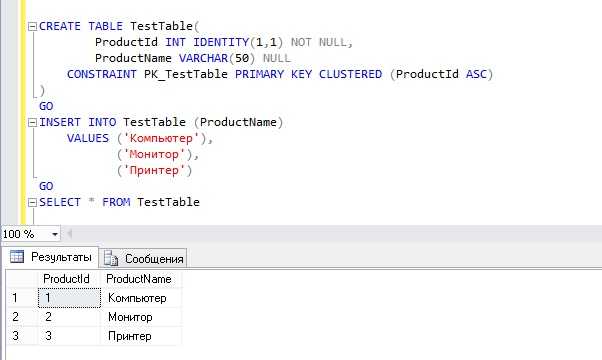

Синтаксис команды RENAME TABLE в MySQL

Команда RENAME TABLE используется для переименования одной или нескольких таблиц в базе данных. Синтаксис следующий:

RENAME TABLE старая_таблица TO новая_таблица;

Для переименования нескольких таблиц одновременно применяется форма:

RENAME TABLE таблица1 TO новая_таблица1, таблица2 TO новая_таблица2;

Операция атомарна: либо все переименования выполняются, либо ни одно. Это важно при переименовании взаимосвязанных таблиц, чтобы избежать ошибок ссылочной целостности.

Нельзя переименовывать таблицы между разными базами данных. Попытка выполнить команду вида:

RENAME TABLE база1.таблица TO база2.таблица;

приведёт к ошибке ERROR 1017 (HY000).

После переименования необходимо вручную обновить все внешние ключи, триггеры, представления и процедуры, ссылающиеся на старое имя. MySQL не изменяет зависимости автоматически.

Если включён репликационный сервер, убедитесь, что команда RENAME TABLE поддерживается текущим типом репликации, чтобы избежать несоответствий между мастером и репликами.

Переименование таблицы в PostgreSQL с помощью ALTER TABLE

Для изменения имени таблицы в PostgreSQL используется оператор ALTER TABLE с подкомандой RENAME TO. Это действие не влияет на структуру таблицы, данные и связанные объекты, но требует учета зависимостей и прав доступа.

- Синтаксис:

ALTER TABLE старое_имя RENAME TO новое_имя;

- Пример:

ALTER TABLE users RENAME TO clients;

- Только владелец таблицы или суперпользователь может выполнить переименование.

- Если таблица используется в представлениях, триггерах или внешних ключах, эти объекты сохраняются, но требуется проверить их работоспособность.

- Переименование не влияет на данные, индексы и последовательности, связанные с таблицей, однако имена индексов и последовательностей останутся прежними.

- После переименования рекомендуется:

- Обновить привязанные объекты, если в их логике используется имя таблицы в строковом виде.

- Проверить роли и права доступа, особенно если используются политики безопасности (Row-Level Security).

- Внести изменения в SQL-скрипты, миграции и ORM-конфигурации.

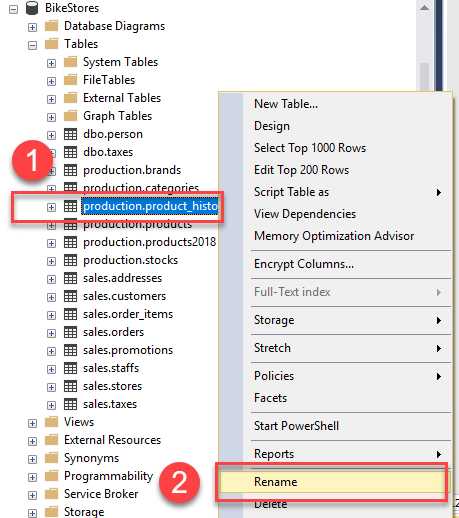

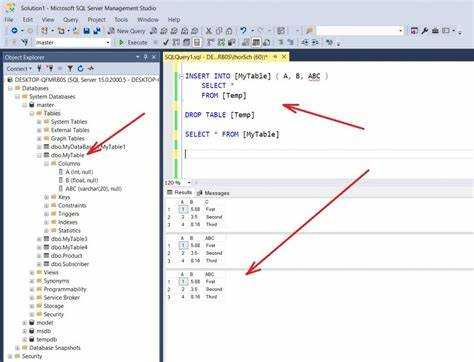

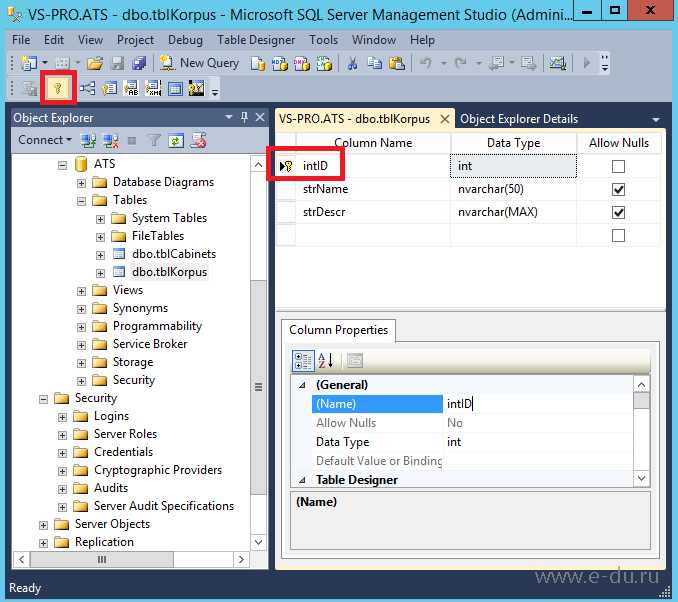

Как изменить имя таблицы в SQL Server

Для переименования таблицы в SQL Server используется хранимая процедура sp_rename. Синтаксис:

EXEC sp_rename ‘старое_имя’, ‘новое_имя’;

Пример: чтобы изменить имя таблицы Users на Clients, выполните команду:

EXEC sp_rename ‘Users’, ‘Clients’;

Важно: указывайте имя таблицы вместе со схемой, если требуется точность. Например, ‘dbo.Users’.

После переименования не обновляются зависимости – представления, процедуры и функции, использующие старое имя, сохраняют старые ссылки. Необходимо вручную проверить и изменить их, чтобы избежать ошибок при выполнении запросов.

Переименование возможно только при наличии соответствующих прав. Пользователь должен обладать ролью db_owner или ALTER-разрешением на объект.

Не рекомендуется применять sp_rename в производственной среде без предварительного тестирования, так как это может повлиять на стабильность системы при наличии большого количества зависимостей.

Переименование таблиц с зависимостями: внешние ключи и представления

При переименовании таблицы, на которую ссылаются внешние ключи, необходимо пересоздать эти ограничения. SQL не обновляет автоматически ссылки на изменённые имена таблиц. Для начала следует определить все внешние ключи, связанные с таблицей. В PostgreSQL это можно сделать запросом к `information_schema.table_constraints` и `information_schema.key_column_usage`. В MySQL используйте `INFORMATION_SCHEMA.REFERENTIAL_CONSTRAINTS` и `INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE`.

После переименования таблицы с помощью команды ALTER TABLE old_name RENAME TO new_name; (или RENAME TABLE в MySQL), необходимо удалить старые внешние ключи с помощью ALTER TABLE table_name DROP FOREIGN KEY constraint_name;, затем создать их заново, указывая новое имя таблицы-источника.

С представлениями ситуация сложнее: большинство СУБД не поддерживают автоматическое обновление DDL-представлений при изменении структуры базовых таблиц. Переименование таблицы приведёт к ошибкам при обращении к представлению. Чтобы сохранить работоспособность, необходимо найти все представления, использующие таблицу. В PostgreSQL это можно сделать через `pg_views` или `pg_depend`, в MySQL – через `INFORMATION_SCHEMA.VIEWS`, анализируя SQL-определения представлений на наличие упоминаний старого имени таблицы.

После обнаружения таких представлений потребуется их пересоздание с обновлённым SQL-кодом, заменив в нём имя старой таблицы на новое. Для минимизации риска целесообразно сохранять определения представлений заранее и использовать транзакции (если поддерживается), чтобы обеспечить атомарность изменений.

Игнорирование этих зависимостей приведёт к ошибкам выполнения и нарушению целостности данных. Переименование должно сопровождаться тщательной проверкой всех зависимостей вручную или с использованием инструментов анализа схемы.

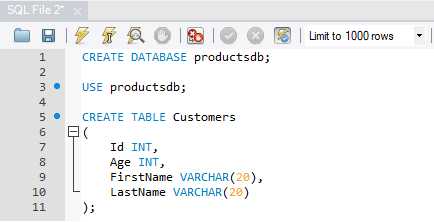

Проверка существования таблицы перед переименованием

Перед выполнением команды RENAME TABLE необходимо убедиться, что целевая таблица существует. Это позволяет избежать ошибок выполнения и потери контроля над процессом.

Для проверки наличия таблицы используйте запрос к системному представлению INFORMATION_SCHEMA.TABLES. Пример для MySQL:

SELECT 1 FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES

WHERE TABLE_SCHEMA = 'имя_базы' AND TABLE_NAME = 'имя_таблицы';

Если СУБД – PostgreSQL, используйте:

SELECT 1 FROM information_schema.tables

WHERE table_schema = 'public' AND table_name = 'имя_таблицы';

Для Microsoft SQL Server:

IF EXISTS (SELECT 1 FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES

WHERE TABLE_SCHEMA = 'dbo' AND TABLE_NAME = 'имя_таблицы')

BEGIN

-- Переименование

END

Результат запроса следует обрабатывать программно или использовать в блоках управления, например в условных конструкциях. Это особенно важно в автоматизированных скриптах развертывания и миграции, где отсутствует ручной контроль.

Игнорирование проверки существования может привести к сбоям выполнения и нарушению целостности логики обработки данных. Всегда привязывайтесь к конкретной схеме, чтобы исключить неоднозначность при наличии таблиц с одинаковыми именами в разных схемах.

Откат изменений при ошибочном переименовании таблицы

Если таблица была переименована некорректно, первым шагом должно стать определение старого имени. Если оно не зафиксировано в логах или документации, используйте системные представления. В PostgreSQL – запрос к pg_stat_user_tables с сортировкой по времени последнего доступа, в MySQL – просмотр information_schema.tables с фильтрацией по времени создания.

Для отката выполните повторное переименование с помощью команды ALTER TABLE новое_имя RENAME TO старое_имя;. Убедитесь, что старое_имя не конфликтует с существующими объектами. В случае автоматизации изменений используйте транзакции: оберните ALTER TABLE в блок BEGIN ... COMMIT или используйте SAVEPOINT и ROLLBACK TO для отката к промежуточному состоянию.

Если в процессе ошибочного переименования изменились связанные объекты (триггеры, внешние ключи, процедуры), проверьте зависимости через системные представления: pg_depend для PostgreSQL или INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE для MySQL. Исправьте ссылки вручную или с помощью скриптов, заранее подготовленных для отката.

Для предотвращения подобных ошибок настраивайте аудит изменений. В PostgreSQL – расширение pgaudit, в MySQL – системная переменная general_log с последующим анализом логов. При использовании CI/CD систем включайте в пайплайн проверку наличия откатных скриптов и логику проверки корректности именования перед применением миграций.